ケアマネジャーとは?役割や相談できることを解説

ケアマネジャーとは、介護を必要とする人がサービスを受けられるようにケアプランを作成したり、市区町村、サービス事業者との調整をしたりする介護支援の専門員です。ケアマネジャーを依頼する場合には、仕事内容、選び方について理解しておくと安心。ケアマネジャーの役割、業務内容、相談できること、探し方、選び方、なるための条件を紹介します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャーとは、要介護者や要支援者の介護に関する相談や心身の状況に応じ、サービスを受けられるようにケアプランの作成、市区町村、サービス事業者、施設などとの連絡や調整を実施する介護支援の専門員です。

ケアマネジャーは、介護を受ける人が自立した日常生活を送るのに必要な援助に関する専門的な知識や技術が必要であり、「介護支援専門員証」の交付を受けた者でなくてはなりません。

ケアマネジャーの主な勤務先は、居宅介護支援事業所、特別養護老人ホームなどの施設、市区町村の介護相談窓口となる「地域包括支援センター」などで、業務内容は若干異なります。

ケアマネジャーの役割

ケアマネジャーの役割は以下の通りです。

ケアプランの作成や管理

ケアマネジャーは、利用者が介護サービスを利用する際に必要なケアプランの作成や管理をします。ケアプラン作成前には、利用者や家族から話を聞き、抱える課題を明確にするアセスメント(課題分析や評価のこと)が重要です。このアセスメントをもとに、必要なサービスを決定し、利用者に対する介護支援の方針や目標を設定。ケアプラン作成後には、定期的に現状を把握し、必要があればケアプランの見直しをします。

サービスの提案や紹介

ケアマネジャーは、利用者や家族に必要な介護サービスの提案、紹介を実施。在宅で介護をしている方には、在宅でのサービスを紹介しますが、今後施設への入所を考えている方に対しては、入居する施設の紹介や提案、サポートもします。

利用者とサービス事業者、市区町村との調整や連絡

ケアマネジャーは、利用者と介護サービス事業者、市区町村との間に入って、連絡や調整を行い、サービスの利用が円滑になるようにサポート。サービスについて分からないことが多い利用者や家族の代わりに、様々な調整をします。

また、利用者が入院した場合には、医療機関の専門職と情報共有をして、退院後に必要なサポートを再検討。利用者が退院したあとは、入院前よりも介護サポートの量が多くなるため、サービスの調整は必須です。

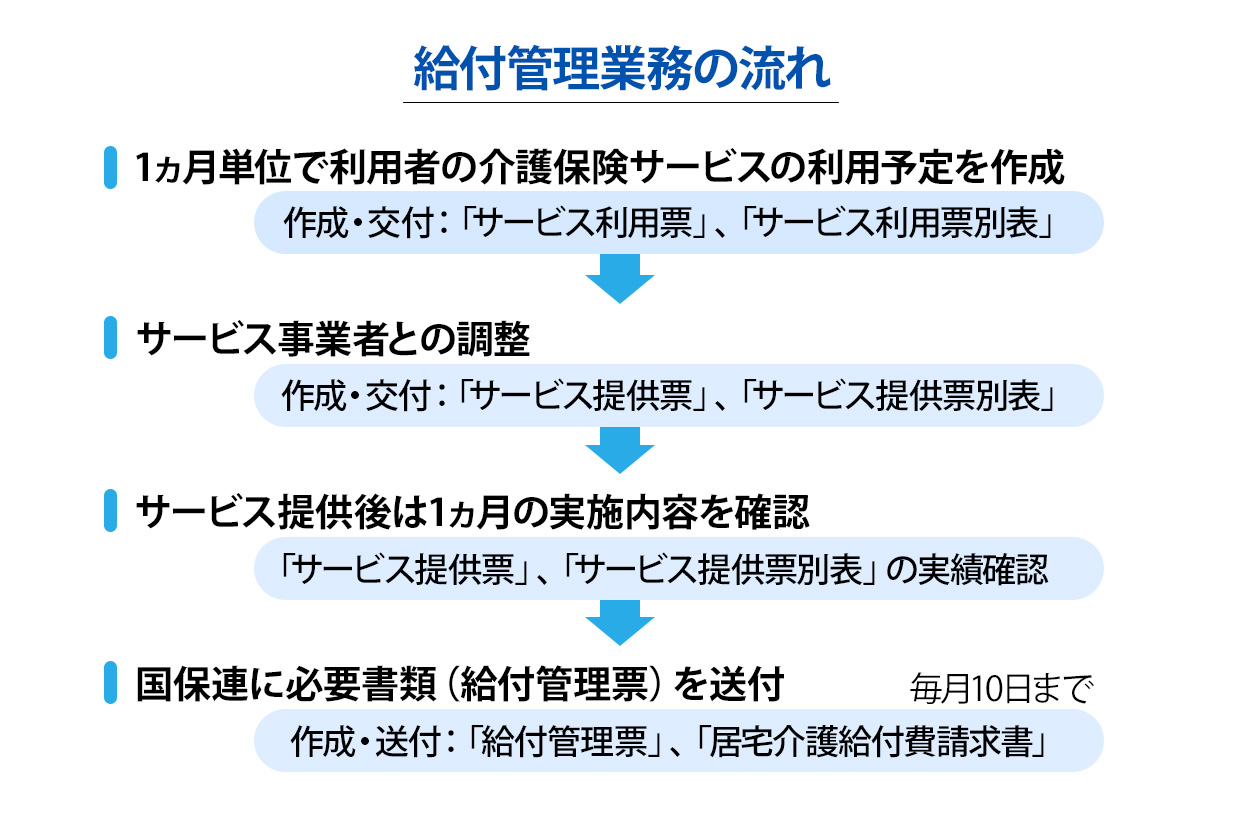

介護給付費の管理

ケアマネジャーは、介護サービスを利用した際の介護給付費を管理する必要があります。介護保険サービスを利用すると、サービス事業者は介護給付費を「国民健康保険団体連合会」(国保連)に請求。介護給付費を受ける際にケアマネジャーが作成する書類が必要です。給付管理業務は、主に以下の流れで行います。

- 11ヵ月単位で利用者の介護保険サービスの利用予定を作成

- ケアマネジャーは、1ヵ月単位で個々の利用者に介護保険サービスの利用予定として、「サービス利用票」と「サービス利用票別表」を作成。このサービス利用票別表は、支給限度額の管理、利用者負担額の概算書となります。またサービス利用票とサービス利用票別表は2部作成。1部は利用者へ、1部は事務所の控えとして保管します。

- 2サービス事業者との調整

- ケアマネジャーは、サービス利用票から各サービス事業者にかかわる部分を転記して、「サービス提供票」と支給限度額の管理を行うための「サービス提供票別表」を作成。それぞれのサービス事業者に交付します。

- 3サービス提供後は1ヵ月の実施内容を確認

- サービス事業者は、サービス提供票に基づいてサービスを提供。そして、サービス提供後には、1ヵ月の実施内容をサービス提供票の実績欄に記入し、サービス提供票別表と共にケアマネジャーに返送します。ケアマネジャーは、届いたサービス提供票やサービス提供票別表を確認。記載されている実績に食い違いがなければ、サービス利用票の控えに実績を転記します。

- 4国保連に必要書類(給付管理票)を送付

-

ケアマネジャーは、サービス利用票の内容をもとに「給付管理票」を作成。そして毎月10日までに、給付管理表と「居宅介護給付費請求書」を国保連に送付します。居宅介護給付費請求書とは、ケアマネジメント業務に対する報酬の請求書のことです。

国保連には、各サービス事業者から介護給付費の請求書と明細書が届いています。これらの書類とケアマネジャーから届く給付管理票が照合、確認されたのち、問題がなければ、各サービス事業者に給付費が支払われる流れです。

要介護認定に関する業務を実施

各自治体から要介護認定の調査を依頼された場合、ケアマネジャーは利用者の自宅を訪問して、聞き取り調査をし、自治体に報告。また、利用者や家族から要介護認定の申請や更新手続きを依頼された場合には、代行して行います。

ケアマネジャーの業務内容

ケアマネジャーの業務内容は勤務先によって異なります。ここでは勤務先ごとに詳細を紹介しましょう。

居宅介護支援事業所における業務内容

居宅介護支援事業所に勤務する居宅ケアマネジャーの場合、自宅で介護サービスを受ける利用者を対象に仕事を行います。

主な業務としては、利用者の自宅を訪問し、本人や家族の話を聞いて、ケアプランを作成。また、利用者や家族の意向をサービス事業者に伝え、スムーズにサービスの利用ができるようにサポートすることも業務のひとつです。

施設などにおける業務内容

施設のケアマネジャーは、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、グループホームに勤務し、入所者のケアプランを作成します。居宅ケアマネジャーに比べて、ひとりで担当する利用者の数が多く、大きな施設では、100人のケアプランを作成する場合も。施設内の生活に対するケアプランになるので、介護職員や看護職員など他の専門職との連携が必要です。

地域包括支援センターにおける業務内容

地域包括支援センターに勤務する場合は、介護予防ケアマネジメントが主な業務であり、要支援の認定を受けた人のケアプランを作成します。

要支援とは、日常生活において基本動作(立ち上がり、歩行)のほとんどを自分で行えますが、負担が大きい家事などにサポートが必要な状態のことです。例えば、トイレで排泄はできるが、トイレ掃除ができないなどの状態。要支援の人が要介護状態になることをできる限り遅らせ、現在の自立した日常生活を送れるように支援します。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターとは、市区町村が設置している、住民の健康の保持や生活の安定のために必要な支援をする機関のこと。社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人などが運営しています。地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー(主任介護専門員)の3職種が在籍。地域に住んでいる介護の必要がない高齢者からも、相談を受け付けています。

ケアマネジャーに相談できること

ケアマネジャーに相談できる内容としては、介護に関することはもちろん、自宅介護で困っていること、介護保険サービスの制度について、利用しているサービス業者に直接言いにくい愚痴や不満など、様々です。

また、相談だけではなく、介護認定の申請手続きや更新手続きの代行についても相談可能。医療機関に通院したり、入院したりした場合にも、ケアマネジャーに間に入ってもらい、連携をお願いすることもできます。介護などで不安なことがあれば、遠慮せずにケアマネジャーに伝えましょう。

ケアマネジャーの探し方

ケアマネジャーの探し方は、要支援か要介護かによって異なります。

要支援の場合

要支援者のケアマネジャーは、地域包括支援センターが担当します。また、地域包括支援センターからの委託を受けて、居宅介護支援事業所がケアマネジャーを担当する場合も。

居宅介護支援事業所で探してもらう場合には、介護保険課または地域包括支援センターで、居宅介護支援事業所のリストか、ハートページという介護情報誌をもらい、その中から自分に合ったケアマネジャーを探すことができます。

要介護の場合

要介護者の場合、地域包括支援センターに相談したり、居宅介護支援事業所一覧からケアマネジャーを探したりするのが一般的です。また、ハートページを見て直接、依頼することも可能です。なお、ハートページには、各事業所の基本情報やケアマネジャーの在籍人数などが掲載されているため、デイサービスや訪問介護サービスなどを併設している事業所の場合、サービス内容を確認しましょう。併設しているサービス内容によって、事業所の得意なサービスなどが分かります。

かかりつけ医からの紹介

かかりつけの医師からケアマネジャーを紹介してもらう方法もおすすめ。介護保険に詳しい医師なら、実績豊富なケアマネジャーを紹介してくれる可能性が高いと言えます。また、医師からの紹介であるので、医療と介護が連携しやすく、ケアマネジャーに医療情報の共有がしやすいというメリットもあるのです。

知人友人からの紹介

近所に住んでいる知人友人で、すでに介護サービスを利用している人がいたら、内容を聞いてみることもおすすめ。すでに介護サービスを利用している人であれば、評判の良い事業所を知っている可能性があります。

ケアマネジャーの失敗しない選び方

失敗しないケアマネジャーの選び方は、以下の通りです。自分に合ったケアマネジャーを選ぶようにしましょう。

ケアマネジャーとしての経験が豊富かどうか

ケアマネジャーとしての経験だけではなく、介護や看護の経験が豊富かどうかを確認するのがおすすめです。

どのような経歴でケアマネジャーの資格を取ったかによって、得意な分野が異なります。例えば、看護師資格を持つ方なら、医療現場での勤務が長い場合と介護現場が長い場合かによって、得意な分野が異なる場合も。介護サポートを受ける際に、どんな部分を重視したいかを考えて選ぶと、失敗を減らせます。

介護や看護、医療などの知識が豊富かどうか

介護保険など介護に関する知識が豊富なことはもちろん、看護や医療に関する知識が豊富かどうかも、ケアマネジャーを探す際の重要なポイント。看護や医療に関する知識があれば、介護保険以外のサービスを紹介してくれる場合もあります。介護保険サービスだけでは足りない部分も紹介してくれたり、提案してくれたりすると、満足のいくサポートを受けられる可能性が高いと言えるのです。

親身に相談に乗ってくれるかどうか

相談に親身になってくれるかどうかを確認しておくことも、ケアマネジャーを選ぶ上で大切です。利用者や家族の話を聞いて、アドバイスをしてくれたり、適切なサポートをしてくれたりするケアマネジャーなら安心。話を聞いてくれない、否定ばかりする、適当な返答をするなどの場合には、ケアマネジャーの変更を検討し、地域包括支援センターに相談しましょう。

ケアプランに納得できるかどうか

作成してもらったケアプランに納得できるかどうかも重要なポイント。利用者や家族の意向がきちんとケアプランに反映されておらず、納得できる内容ではない場合には、ケアプランの変更や修正を希望しましょう。

話をしたときの印象はどうか

ケアマネジャーと直接会って話をしたときの印象を確認することも、ケアマネジャー選びで失敗しないためのポイント。可能であれば、何人かの方に会って、話をしやすいか、丁寧に話を聞いてくれるのかどうかを確認できると安心です。

対応が早いかどうか

サービスを利用している際に、困りごとや緊急に対応して欲しいことがあった場合の対応が早いかどうかも肝心です。自宅から近くの事業所であれば、ケアマネジャーがすぐに対応してくれる場合も。また、サービスの変更を希望した際には、他の事業所に連絡や調整をしてくれる方だと安心して依頼できます。

ケアマネジャーとの相性が合わなかったら?

ケアマネジャーを依頼したあとでも、相性が合わなかった場合には、ケアマネジャーを変更することができます。例えば、ケアプランに要望を反映してくれない、連絡が取れない、話を聞いてくれないなど、対応に不満を感じる場合には、変更手続きをすることが可能。原則、ケアマネジャーや事業所を変更しても、利用しているサービスは継続できるため、安心して変更することができます。変更方法は以下の3通りです。

- 担当ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所に相談する。

- 別の居宅介護支援事業所に変更の相談をする。

- 地域包括支援センターや市区町村の介護保険課で、ケアマネジャー変更を相談する。

介護が続く限り、ケアマネジャーは必要のため、もし合わないと思った際には、遠慮しないでケアマネジャーの変更を相談しましょう。

ケアマネジャーになる条件

ケアマネジャーになるには、1年に1回開催される「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。受験資格は以下のいずれかを満たす方です。

- 特定の国家資格を保有し5年以上かつ900日以上の実務経験がある。

- 生活相談員・生活支援相談員として5年以上かつ900日以上の実務経験がある。

特定の国家資格とは、医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士など。試験合格後には、15日間の講習と3日間の研修を受講して修了する必要があります。受講後、都道府県に登録すれば、ケアマネジャーとして勤務可能です。