糖尿病とは?症状や原因、予防・治療法まで

「糖尿病」は、体内の血糖(ブドウ糖)の制御がうまくいかないことで起こる病気です。血糖のコントロールは、「インスリン」というホルモンが行っていますが、このインスリンが不足するか、働きがうまくいかないと血糖値が上昇し、様々な健康問題を引き起こします。糖尿病の主なタイプは「1型」と「2型」の2つ。1型はインスリンの生成がほとんどない状態で、主に若年者に見られます。一方、2型は生活習慣の影響でインスリンの働きが弱まる状態で、成人に多く見られる症状です。健康的なライフスタイルを心掛けることで、予防や管理ができます。「糖尿病とは?症状や原因、予防・治療法まで」では、糖尿病について詳しく解説。原因や予防、治療法、糖尿病患者が利用する際の老人ホームの探し方などもまとめました。

高齢の糖尿病患者の現状

厚生労働省が3年ごとに実施する「患者調査」によれば、糖尿病患者の総数は約316万6,000人以上いることが分かります。この数字の半数は65歳以上の高齢者、つまり約150万人が高齢者の糖尿病患者であると推測。

日本国内全体で見ると、男性の6人に1人、女性の10人に1人が糖尿病の可能性が高いとされているのです。

糖尿病はどんな病気か

糖尿病は、主にインスリンの不足や働きが不十分であることによって、血糖値の異常が引き起こされる慢性的な疾患です。血液中のブドウ糖(血糖)が適切に制御されない状態であり、体内で血糖の調節を担当するインスリンというホルモンが膵臓(すいぞう)から適切に分泌されないか、あるいは、正しく機能しないために起こります。

糖尿病の種類

糖尿病は、血糖値の異常上昇という症状を持つ一方で、発症の原因や特性により、主に「1型糖尿病」、「2型糖尿病」、「妊娠糖尿病」という3つに分類。ここでは、特に高齢者に関連が深い1型糖尿病、2型糖尿病について解説します

1型糖尿病(自己免疫性糖尿病)

1型糖尿病は、主に自己免疫反応が原因で、インスリンを生成する膵臓の「β細胞」が壊れ、インスリンの産生が停止する状態です。その結果、持続的な高血糖状態が生じ、糖尿病が発生。かつて「インスリン依存性糖尿病」や「Ⅰ型糖尿病」と呼ばれていましたが、現在では「1型糖尿病」という表現が一般的になっています。

1型糖尿病は、若年者によく見られる疾患です。病気の発症は一般的に思春期にピークを迎え、そのあとは男女ともに発症率が下がるとされています。1型糖尿病の原因については完全には解明されていません。なお、1型糖尿病の患者は通常、インスリンを注射する必要があります。

2型糖尿病(成人発症糖尿病)

2型糖尿病は、一般的に「生活習慣病」として知られている糖尿病です。遺伝的要素によってインスリンの分泌が低下し、さらに生活習慣の悪化によるインスリンへの抵抗性が加わることで、インスリンの相対的な欠乏が起こり、結果として発症。

また2型糖尿病の患者は、生活習慣の乱れだけではなく、糖尿病になりやすい体質(遺伝的要素)を持っています。2型糖尿病は遺伝する可能性があり、過去の疫学的研究では、2型糖尿病患者の兄弟姉妹は2~3倍、両親が2型糖尿病の場合、その子どもは3~4倍のリスクで病気になることが示唆。なお、2型糖尿病は、生活習慣の改善や薬物療法により、管理されます。

認知症の発症リスクの向上

糖尿病は、認知症の発症リスクを高める要因のひとつです。糖尿病患者の血糖値が長期間コントロールされずに高いままの状態が続くと、血管や神経の損傷が生じ、脳の働きが低下します。これにより、「アルツハイマー型認知症」や「脳血管性認知症」など、様々な種類の認知症が発症するリスクが向上。

糖尿病の管理が適切に行われていれば、認知症のリスクは軽減されるため、糖尿病患者にとっては血糖値のコントロールが非常に重要です。

糖尿病の合併症について

糖尿病が進行すれば、目や神経をはじめ、体の様々な部分に影響を及ぼします。ここでは、糖尿病が原因で引き起こされる合併症についてまとめました。

糖尿病性網膜症

「糖尿病性網膜症」は、糖尿病を原因とする網膜症のこと。

眼内の網膜は、視覚情報を電気信号に変換し、脳に送る神経細胞を持っており、この神経細胞は、網膜内に存在する微細な血管、つまり毛細血管から酸素や栄養を供給されているのです。

しかし、糖尿病によって、慢性的に血糖値の管理が不適切な状態が続くと、これらの細い血管が傷付き、神経細胞への酸素や栄養の供給が乏しくなるという問題が発生。これが糖尿病網膜症の始まりです。この状態が進行し、血管の損傷が網膜全体に及ぶと、網膜出血や網膜剥離などの深刻な症状が出現し、視力の低下。最悪の場合、失明につながる可能性があるのです。

糖尿病が引き起こす網膜症には、主に3つの段階があります。

- 1単純糖尿病網膜症

- 「単純糖尿病網膜症」は、糖尿病性網膜症の初期段階です。網膜の毛細血管が高血糖によって弱くなり、その結果、血管が異常に拡張したり、脆くなった血管から血液が漏れ出したり、血液中のタンパク質や脂肪が網膜に沈着したりすることもあります。

- 2前増殖糖尿病網膜症

- 「前増殖糖尿病網膜症」は、単純糖尿病網膜症よりも進んだ段階です。この段階では、血管の損傷が進行し、網膜への血液供給が不足します。血液の供給が不十分になると、網膜の一部に酸素や栄養素が十分に供給されない領域が生じ、近くの小血管が拡張。「血管新生」(けっかんしんせい:新たな血管を作り出すこと)が起こることもあります。

- 3増殖糖尿病網膜症

- 「増殖糖尿病網膜症」は、前増殖糖尿病網膜症よりも進んだ段階で、血管新生が起こる状態のこと。血管新生は、網膜が酸素を補おうとする自然な反応です。しかし、新生血管は非常に脆く、破れやすいため、網膜内に大きな出血(硝子体出血)を引き起こす可能性があります。さらに、新生血管の周囲には、組織(増殖膜)が形成され、これが網膜を引っ張り、網膜剥離の原因に。これらの状態は、視力を著しく低下させ、場合によっては失明を引き起こす可能性があります。

糖尿病性腎症

「糖尿病性腎症」(とうにょうびょうせいじんしょう)とは、糖尿病が長期間にわたって管理されず、高血糖状態が継続した結果、腎臓にダメージが生じ、その機能が低下する病状。腎臓の機能障害は一般的に、「腎機能低下」や「腎症」と呼ばれますが、特に糖尿病が主因となって引き起こされる場合、それを糖尿病腎症と称します。

初期段階の糖尿病腎症は、多くの場合、無症状で進行。しかし、腎臓の機能が低下すると、体内の調節機能が不全になり、様々な症状や合併症を誘引します。さらに、腎機能が劇的に低下し、末期腎不全に陥ると、「透析療法」といった腎臓の代替治療が必要となる場合もあるのです。

近年では、「糖尿病性腎臓病」という新たな疾患概念が提唱されました。糖尿病が腎機能低下の一因であるものの、他の要素が主因となる腎臓の障害を含む概念です。腎症は無症状で進行するため、糖尿病を持つ人には、定期的な尿検査や血液検査がおすすめ。

さらに、肥満、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などの合併症を持つ人では、腎機能の低下が進行する懸念があります。これらの状況は、一般的な糖尿病腎症の特徴を持たない腎症を含む、より広範な視点から考えられる「糖尿病性腎臓病」という概念によって捉えられているのです。

下肢閉塞性動脈硬化症

「下肢閉塞性動脈硬化症」(かしへいそくせいどうみゃくこうかしょう)は、下肢への血流を阻害する疾患で、足の動脈が硬化し、その結果、血管が「狭窄」(きょうさく:狭まること)または「閉塞」(へいそく:詰まること)。この病状は、下肢への酸素や栄養素の供給が不十分になるため、様々な問題を引き起こすのです。

下肢閉塞性動脈硬化症の主な原因は、下肢動脈の動脈硬化。糖尿病、脂質異常症、高血圧、喫煙、高尿酸血症、慢性腎臓病、肥満などの生活習慣病や喫煙によって血管が変性し、血管の壁が傷付き、そこへコレステロールなどが沈着することにより発生します。これにより、「アテローム」と呼ばれる突起が形成され、血管が狭窄。そして、粥腫(じゅくしゅ:血管の内膜にコレステロールが沈着して塊となっている状態のこと) が破裂すると血栓(けっせん:血の塊)が形成され、急な血流低下によって閉塞が発生することもあります。

糖尿病の患者は、特にこの疾患の発症リスクが高いとされているのです。また、動脈硬化は全身的に発展するため、「狭心症」(きょうしんしょう)、「心筋梗塞」、「脳梗塞」などと同時に発症する可能性があります。

歯周病

糖尿病患者は、数々の疫学的研究により、非糖尿病患者と比較して、歯周炎や歯肉炎に罹患する確率が高いことが示唆されています。また、歯周病は、糖尿病の症状を助長する可能性も示唆。つまり、歯周病と糖尿病は双方向に影響し合い、一方が他方を悪化させるというリスクが考えられているのです。

歯周病により、炎症を起こした歯肉から歯周病菌が容易に血流へと侵入し、全身に回ります。侵入した菌は体内で死滅しますが、菌の死骸から放出される内毒素が、血糖値に悪影響を及ぼすのです。

内毒素は、脂肪組織や肝臓での「TNF-α」(腫瘍壊死因子α)の生成を促進。TNF-αは、血糖値の調節に重要な役割を果たし、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの作用を阻害してしまうのです。

糖尿病性神経障害

「糖尿病性神経障害」は、糖尿病の長期的な高血糖状態によって神経が傷付けられる一連の病態。糖尿病性神経障害は、糖尿病を持つ患者の中で多く発症する傾向があり、特に糖尿病の管理が不十分な場合、病状が長期にわたって発生しやすいとされているのです。

糖尿病性神経障害は、主に①「末梢神経障害」、②「自律神経障害」、③「単神経障害」の3つに分けられます。

- 1末梢神経障害

- 末梢神経障害は、主に足や手の末梢神経が影響を受ける神経障害のこと。特に足の末梢神経障害はよく見られます。症状としては、感覚喪失や感覚過敏といった感覚異常、痛み、ピンとした感じ、麻痺、筋力の低下など。足の場合、神経障害による感覚喪失が進行すると、患者は足に生じた傷や損傷に気付かないことがあり、これが感染症や足潰瘍のリスクを高めます。

- 2自律神経障害

-

自律神経系は、心臓、胃、腸、膀胱など、意識的な制御を必要としない体の機能を司っている神経です。糖尿病による自律神経障害では、これらの臓器の機能が影響。例えば、心臓に影響があると、異常な心拍数(心拍数の上昇や下降)が見られます。胃や腸に影響があると、食物の消化、排泄に問題が生じ、便秘、下痢、吐き気、嘔吐などの症状が出ることも。また、膀胱に影響があると、排尿困難が生じることがあります。

- 3単神経障害

-

単神経障害は、顔面神経や手足の神経が損傷することにより、その神経が支配する部位に重度の痛みが発生したり、筋力低下や感覚異常が起こったりする障害のことです。例えば、三叉神経痛(さんさしんけいつう)は顔面神経のひとつである三叉神経に影響を与え、顔面に激しい痛みを誘引。また、手足の神経が影響を受けると、その部位の筋力が低下し、微細な動作が難しくなることがあります。感覚異常も起こり、温度感覚や痛み感覚が鈍くなったり、逆に過敏になったりすることがあるのです。これらの症状は突然発症し、数週間から数ヵ月で改善することがほとんどですが、症状が持続する場合もあります。

狭心症・心筋梗塞

糖尿病が心臓に及ぼす影響は、血管の損傷とそれによる血流の障害に関係します。主な合併症としては、狭心症や心筋梗塞など。長期的な高血糖状態は、心臓を栄養する血管を傷付け、その結果、プラークと呼ばれるこぶ状の構造物が形成され、血流が妨げられます。このプラークが蓄積し、破裂すると、血栓が生じ、血管の閉塞を引き起こすことがあるのです。

- 1狭心症

-

狭心症とは、心血管の血液の流れが妨げられる状態のこと。心臓は冠動脈(かんどうみゃく)という血管から酸素や栄養を得ていますが、血糖値が高い状態が続くと、血管の内壁に炎症が発生し、その結果、心臓の壁にダメージが発生します。このダメージ部分に悪玉コレステロールが侵入。それによって形成されたプラークにより、血液の流れが妨げられ、狭心症という状態が引き起こされるのです。

一般的に狭心症は、胸部の強い痛みとして現れますが、糖尿病の合併症である神経障害が存在すると、痛みの感覚が薄れてしまうことも。これにより発作に気付かないまま、心臓の状態が悪化するリスクが高まります。

- 2心筋梗塞

-

心筋梗塞は、心臓への血液供給を行っている血管が詰まり、酸素や栄養素が届かないことで、心臓の筋肉細胞が壊死する病状のこと。典型的な症状としては、胸部に急激な圧迫感や強い痛みが生じることもあります。これに加えて、痛みが首、背中、左腕、上腹部へと広がることも。この痛みは「放散痛」(ほうさんつう) と呼ばれます。その他に、冷や汗、吐き気、嘔吐、呼吸困難などの症状が伴うこともあるのです。

しかし、糖尿病患者の場合、痛みを伝える自律神経が障害されていることがあり、痛みを感じにくくなることがあります。このため、心筋梗塞が発生しても胸部の痛みや放散痛を感じない場合があり、その結果、病状が進行するまで発見されないことも。

さらに、糖尿病患者では、一度に複数の血管が広範囲にわたって損傷したり、心臓のポンプ機能が低下したりすることもあり、これらの要因が組み合わさることで、心筋梗塞発症後の死亡率が高くなります。

脳梗塞

脳梗塞は、脳にある血液の流れが遮断されることで、脳組織がダメージを受ける病状です。年間約70,000人が脳梗塞で亡くなっており、生存者のなかにも運動能力や言語能力などに影響を及ぼす後遺症が出ることがあります。

近年の日本における研究の進展により、特に脳梗塞の発症リスクが糖尿病患者にとって高いことが明らかになりました。具体的には、正常な血糖値を持つ人と比較して、糖尿病患者は男性で2.22倍、女性では3.63倍ものリスクを抱えています。

脳梗塞の種類

脳梗塞は、脳の細い血管が詰まることで起こる「ラクナ脳梗塞」、脳の太い血管が狭まるか、血栓が詰まることで起こる「アテローム性脳梗塞」、心臓から移動した血栓が脳の血管を閉塞することで発生する「塞栓性脳梗塞」の3種類。それぞれ異なる原因を持っていますが、厚生労働省の調査によれば、糖尿病を持つ人はどのタイプの脳梗塞に対しても発症リスクが高いとされています。したがって、特に糖尿病患者にとっては、血糖値の厳密な管理が脳梗塞の予防に重要です。

糖尿病の3大合併症(網膜症、腎症、神経障害)はよく知られていますが、脳梗塞もまた、糖尿病の「第4の合併症」と呼ばれるほどの重要性を持つようになりました。従来の3大合併症は、目や腎臓、手足などの細い血管に影響を及ぼし、その進行は比較的ゆっくりとしています。

それに対し、脳梗塞は細い血管だけでなく太い血管にも急激に影響を及ぼし、命にかかわる事態を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

糖尿病性足病変

「糖尿病性足病変」(とうにょうびょうせいそくびょうへん)には、足の皮膚感染や変形、骨格の異常、そして最も深刻な状況として、足部組織の「壊疽」(えそ:壊死した状態が腐敗してさらに悪くなる状態)があります。

糖尿病の患者は、足の血管が細くなり、また、足の感覚が低下する神経障害を併発する可能性があるため、足の問題に対する自覚症状が現れにくい傾向。そのため、重大な問題が発生するまで患者自身が気付かない可能性があるのです。

血糖管理が不十分な場合、感染症の長期化や治癒の遅れを引き起こす可能性があるため、血糖値の厳格な管理が重要。足の壊疽が広範囲に及び、回復が困難と見られる場合、生命を救うために、足の切断が必要となる事態もあります。

認知症

年齢と共に認知機能が衰えるのは一般的なことですが、糖尿病患者では特に認知機能の低下が見られます。長期間にわたる高血糖状態が認知能力に影響を及ぼすためで、すでに軽度の認知障害を抱えている人は、認知症の発症リスクがさらに高まるのです。

具体的なリスクを見てみると、糖尿病患者は非糖尿病患者と比べて、アルツハイマー病のリスクが約1.5倍、脳血管性認知症のリスクが約2.5倍となるという研究結果に。さらに、糖尿病治療による重度の低血糖症は、認知症の発症リスクを増加させる可能性があります。

糖尿病の症状と経過

1型糖尿病の症状

1型糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの分泌不足により、血糖値が異常に高まる症状が出現します。

徴候(ちょうこう:客観的に検知できる身体の異常のこと)としては、口の乾燥、喉の渇き、頻繁な排尿、体重の急激な減少など。小さな子どものなかには、夜間の尿失禁を通じてこの病気が発覚する場合もあります。インスリンが体内で十分に生成されないと、血糖値が上昇し、尿とともに糖が排出。このため、身体は多量の水分を失い、脱水状態になるのです。

さらに、インスリンの重要な機能が欠けると、体重が減少し始めます。また、インスリンが全く存在しない状態になると、「ケトン体」(脂肪が変化して作られる物質のこと)という物質が生成。普段、血液の中にあるケトン体の量は多くはありませんが、インスリン不足により、「ケトーシス」(血液中のケトン体が多くなっている状態)や「ケトアシドーシス」(ケトーシスによって、本来は弱アルカリ性である血液が酸性になる状態)という重大な健康危機を引き起こし、最悪の場合、昏睡状態や死に至ることもあるのです。

1型糖尿病の症状は、予期せずに突然現れることが多く、これが1型糖尿病の特徴。実際に、病状が明らかになる前年の健康診断で血糖値の異常が指摘されなかった患者が大半を占めます。

2型糖尿病の症状

2型糖尿病は、無症状のまま、病気が進行するという特徴を持つ疾患で、通常は健康診断の際、血糖値が高いことが指摘されて初めて認識。血糖値が一定の水準を超えると、口渇、頻繁な飲水、尿の回数増加、体重減少、疲労感といった症状が現れ、極度の高血糖状態になると、昏睡状態に陥る可能性もあります。

放置や不適切な治療により、糖尿病が長期間にわたって高血糖状態を維持すると、各部位の血管や神経の病気を発症。また、視力障害をはじめ、透析が必要なほどの腎臓障害を引き起こす網膜症、腎症に陥る可能性があります。さらに、心臓、脳、下肢の血管が動脈硬化を起こすと、心筋梗塞、脳梗塞、壊疽といった重大な健康問題を引き起こす可能性もあるのです。

生活習慣の乱れと発病の関係

生活習慣の乱れは、糖尿病の発症に大きな影響があります。

糖尿病の原因

食生活の乱れ

偏った食事や過度の摂取は、肥満の原因です。特に高脂肪食、高糖質食、高カロリー食の摂取は、肥満を招くだけでなく、「インスリン抵抗性」を引き起こす可能性があります。

インスリン抵抗性とは、体の細胞がインスリンの作用に対して感受性を失い、血糖値を適切にコントロールする能力が低下する状態で、2型糖尿病の主要な要因のひとつです。

運動不足

運動をすると筋肉が活動し、エネルギーとして「グルコース」(ブドウ糖)を消費することから、運動によって体内の糖が利用され、血糖値が低下。また、筋肉細胞がインスリンの存在により、効率的にグルコースを取り込む能力が向上するため、体内のインスリンに対する感受性が高まります。

しかし、運動をせずに肥満と呼ばれる状態になれば、インスリン抵抗性と糖尿病のリスクを高める重要な要因に。適度な運動でカロリーを消費し、体重を管理することが必要です。

ストレスと睡眠不足

ストレスが増えると、「アドレナリン」や「コルチゾール」といったホルモンが分泌。これらのホルモンは、一時的にエネルギーを提供するために血糖を上昇させる効果があります。アドレナリンやコルチゾールの分泌は本来、短期間の危機状態に対応するための反応ですが、ストレスが持続的になると、この反応が続き、血糖値が常に高い状態に。また、短時間の睡眠や睡眠の質が低下すると、インスリン抵抗性が増加し、血糖値が上昇します。

さらに、睡眠不足は食欲の増加を促し、特に高カロリーな食物を摂取したくなる傾向に。これが、体重増加と肥満を引き起こす原因となって、糖尿病のリスクを高めるのです。

アルコールとたばこ

適度なアルコール摂取は問題となりませんが、過度な摂取は体のインスリン感受性を低下させる可能性があります。そして血糖値をコントロールする能力を損ない、長期的には2型糖尿病を引き起こすリスクを増加させるのです。さらに、アルコールは肝臓に負担をかけ、肝臓が果たすべき役割である血糖値を安定させるためのグルコースの放出を妨げます。

また、アルコールは高カロリーであることから、過剰摂取による体重増加を引き起こす可能性があるのです。その他にも、たばこに含まれるニコチンは、血糖値を上昇させると同時に、体のインスリン感受性を低下させるリスクがあります。

糖尿病の予防

高血糖状態や肥満の人は、バランスの良い食事と規則正しい運動を日常的に行うことで、2型糖尿病の発症リスクを大幅に軽減することが可能です。

運動習慣を身に付ける

運動習慣を身に付けることは、認知症の予防に効果があります。運動は筋肉による糖質や脂肪の消費を促進し、食後の血糖上昇を緩和。さらに、インスリンの効果が向上し、血糖レベルの管理が改善します。また、血液中の中性脂肪が減少し、「HDL」(いわゆる善玉コレステロール)が増加。高血圧の人にとっては、運動により血圧を下げる効果もあります。

血糖値を下げるための効果的な運動としては、食後のウォーキングがおすすめです。適度な運動は、血糖の消費を促進し、インスリンの分泌を活性化。深呼吸をしながら行う有酸素運動は、特に推奨されます。適度な速度で、他人と会話が可能な程度でのウォーキングが最適。1日に合計で30~60分の運動を、週に3~4日以上行うことが効果的です。1日の運動時間を3回(1回あたり約10分)に分けても、十分な効果が得られます。

健康的な食習慣を身に付ける

糖尿病の予防で重要なことは、食べ過ぎに気を付けることと、栄養のバランスを考えて食べることです。また、「GI値」が低い食品を選択することが重要なポイント。

GI値とは、食品が食後に血糖値をどれだけ上昇させるかを示す指数で、食品ごとに異なります。同じカロリーや糖質量でも、高GI値の食品は血糖値が上昇しやすく、低GI値の食品は血糖値が上昇しにくい傾向に。調理法や食べ方、食品の組み合わせによって血糖値への影響は変わりますが、主食としては玄米が白米よりもGI値が低いことが知られています。また、野菜、キノコ、海藻類などは低GI値の食品がほとんど。

さらに、食事をゆっくり噛んで食べることや、食物繊維を豊富に摂ることで血糖値の上昇を緩やかにすることが可能です。

なお、食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあるのは水溶性食物繊維。これは、ゴボウ、納豆、切り干し大根などに多く含まれています。このような食品を積極的に摂取することで、糖尿病予防に役立つのです。

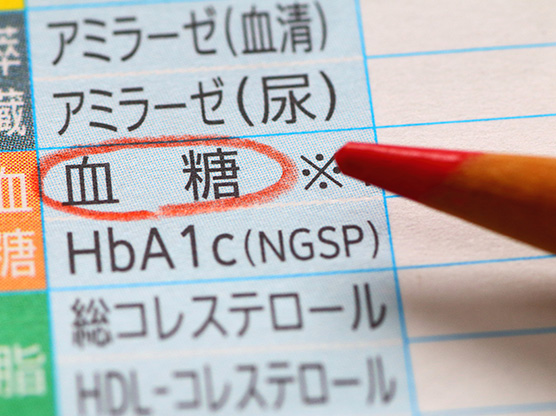

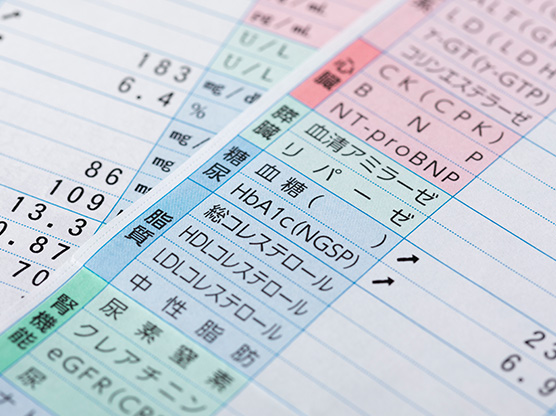

糖尿病の検査と診断の流れ

糖尿病の診断は、主に血液検査を通じて行われます。診断の主要な基準は、「血糖値」と「HbA1c」(ヘモグロビン・エーワンシー)という2つの指標です。

血糖値は血液中のブドウ糖の濃度を示し、HbA1cは、糖化したヘモグロビンが全ヘモグロビンに対してどれくらいの割合を占めるかを示します。

血糖値は食事によって大きく変動。また、食後には増加し、空腹時には減少する傾向です。そのため、血糖値は日々の変動が大きいと言えます。一方、HbA1cは直近1~2ヵ月間の平均血糖値を反映し、血糖コントロールの長期的な評価に用いられます。

糖尿病の診断基準は、8時間の絶食後に行う血糖値の測定を行う「空腹時血糖値」が126㎎/dl以上、食事の時間と関係なく採血したときの「随時血糖値」が200㎎/dl以上、ブドウ糖水などを飲み、その2時間後に採血したときの「経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)」における血糖値が200㎎/dl以上、またはHbA1cが6.5%以上である場合です。これらの基準が初回と再検査で2回連続して確認された場合、糖尿病と診断されます。

糖尿病の治療

糖尿病の主な治療は、①「運動療法」、②「食事療法」、③「薬物療法」の3種類。順に見ていきましょう。

- 1運動療法

-

運動療法は糖尿病治療の基本であり、食事療法と並んで重要な役割を果たします。

2型糖尿病の主な原因は肥満、過食、運動不足などで、これらの問題は運動により改善することが可能。運動はエネルギーを消費し、肥満を防ぎます。また、定期的な運動は筋肉の活動量を増加させ、インスリンの効果を向上。さらに食後約1時間以内に運動を行うことで、ブドウ糖や脂肪酸の利用が促進され、血糖値を下げる効果も期待できます。

一方、1型糖尿病では、インスリン生成細胞の損傷が原因なので、運動によるインスリン機能の直接的な回復は期待できません。しかし、運動は筋力向上やストレス軽減に有効であり、特に子どもの場合は、心身の健全な発達を促します。さらに、運動は1型糖尿病でも、投与されたインスリンの効果を高めるため、日々の運動は重要と言えるのです。

運動の種類としては、有酸素運動とレジスタンス運動の2つがあります。糖尿病患者にとっては、ダンベルを使った筋肉への負荷をかけるレジスタンス運動よりも、歩行やジョギング、水泳などの全身を使う有酸素運動がより最適。有酸素運動を続けることで、インスリンの働きが良くなるからです。

運動の目安としては、歩行ならば1日におおよそ10,000歩、エネルギー消費量として約160~240kcalが望ましいとされています。運動は1回15~30分、1日に2回を目指し、週に3日以上行うのが理想的。歩行運動は時間や場所を選ばず、自分の体力、年齢に合わせてペースを調整することが可能です。忙しくて運動時間が取れない人でも、通勤や通学、買い物などの間に取り入れることができます。

- 2食事療法

-

食事療法は、すべての糖尿病患者にとって重要な一環で、特に2型糖尿病の方には、糖尿病治療における最初のステップ。食事療法の目標は、食事の量や摂り方をコントロールし、インスリンを生成する膵臓へのストレスを軽減することです。それは特別な食事メニューが必要というわけではなく、日々の生活に適切な食事を心掛けることが求められます。

食事療法を実行する上で、適切なカロリー摂取とバランスの良い食事の作り方が難しく感じることも。その際に役立つのが「食品交換表」です。食品交換表は同じ栄養成分を持つ食品を6つのグループに分類した表で、これを利用することで、面倒なカロリー計算なしでバランスの良い献立を作ることが可能になります。なお、1日に摂取すべき適切なエネルギー量は次の式に基づいて計算されます。

1日の適正なエネルギー量(kcal)=目標体重(kg)×エネルギー係数

身体の大きさ(身長、体重)と身体活動量により、1日に摂取すべき適切なエネルギー量が決定。しかし、性別、年齢、血糖値の管理状態、合併症の有無など、糖尿病患者の状況は人それぞれであり、すべての方が上記の計算式に当てはまるわけではありません。具体的な摂取エネルギー量については、主治医との相談を通じて決定しましょう。

- 3薬物療法

-

薬物治療の目的は、医薬品を用いて血糖値を調節することで、高血糖の症状を緩和し、合併症の進行を防ぐことです。食事や運動による治療だけでは血糖値が安定しない場合、薬物治療が適応となります。薬の選択は、個々の健康状態、持病の有無、薬に対する反応などに基づいて、医師がひとりひとりに合った物を選択。高齢者の場合、薬の副作用や他の病気との関連、日常生活への影響を考慮し、慎重に治療計画が立てられます。

また、治療にあたっては、定期的に血糖値をチェックし、医師や看護師と相談しながら進めていくことが大切です。

薬物療法を始める際に一番心に留めておくべきことは、食事や運動の治療を継続すること。過食や運動不足などの行動は、薬物治療の効果を損ないます。食事と運動の指導を適切に守ることで、必要最小限の用量で薬物療法を進めることが可能です。

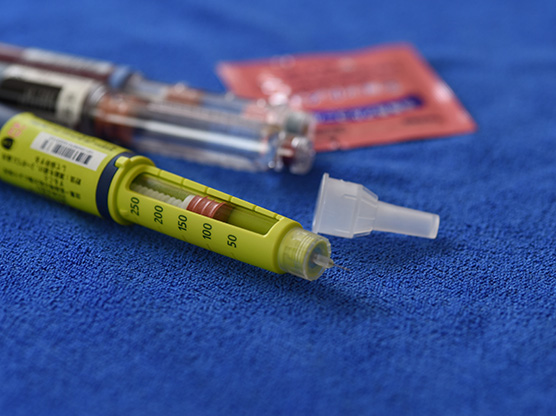

糖尿病患者の老人ホーム選び

糖尿病は多くの合併症を伴い、院内治療と在宅治療を組み合わせて行うことが不可欠となります。したがって、老人ホームを選ぶ際には、日常生活のケアだけでなく、治療に対する対応能力も重要な選択基準。

施設選びのポイントで重要なのは、糖尿病の治療法である「インスリン注射」が行えるかどうかです。

インスリン注射は、通常、医師の指導のもとで、患者自身や家族が行います。老人ホームにおいて、インスリン注射を自己管理できるのが理想的ですが、自分で管理できない場合には看護師による注射が必要。そのため、医療施設においては、看護師の在籍状況や勤務時間により、治療の可否が決まります。

特別養護老人ホームでは、医師と看護師の配置が義務付けられていますが、インスリン注射が必要な時間帯に、看護師の勤務時間外になる可能性も。その際は、24時間対応可能な看護師体制が整っている施設であれば対応が可能です。

一方、有料老人ホームでは、施設によっては看護師が常駐していない場合もあります。しかし、施設の中には、訪問看護のサービスと連携して、在宅治療が必要な方へのケアを提供する施設も増えているため、利用する前に、問合せましょう。