訪問入浴介護とは?利用の流れや料金を解説

訪問入浴介護は、複数人で入浴の援助をしてもらえるサービスです。看護師や介護職員が専用の浴槽を持って訪問します。寝たきりや歩けない利用者の場合、入浴の援助を家族が行うのは非常に大変。専門家にお願いすることで、利用者は快適に入浴できるうえ、家族の負担は軽減されます。「訪問入浴介護とは?利用の流れや料金を解説」では、具体的なサービス内容や流れについて解説。介護の負担を軽くするためにも、利用を検討してみるのはいかがでしょうか。

訪問入浴介護とは

訪問入浴介護は、要介護状態になった方を対象に、看護師や介護職員が利用者の自宅で入浴の援助を行うものです。身体の清潔保持や、心身機能の維持・回復、生活機能の維持・向上を目的としています。

訪問入浴介護では、利用者の自宅にある浴槽を使うのではなく、介護職員が持参した浴槽で入浴するのが特徴。入浴の前後に、看護師が健康チェックを行うので安心感があります。家族など、介護をする人にかかる負担が軽減されるので、積極的に活用するのがおすすめです。

訪問入浴介護のサービス内容・当日の流れ

訪問入浴介護は、看護師または准看護師を含めた職員3名ほどで、以下の手順で行います。

- 1健康チェック

- 入浴の前に、必ず健康チェックを実施。体温・血圧・脈拍などを測って、入浴できる状態かどうかを看護師が確認し、入浴可能と判断できたら入浴の準備を始めます。体調があまり良くない場合は、全身浴ではなく、部分浴(体の一部だけ入浴すること)や清拭(体の汚れをふき取ること)に変更するなど、無理のない範囲で入浴するのです。

- 2入浴の準備・利用者の脱衣

- 入浴準備では、マットや防水シートを使って、床を滑りにくく保護したあと、浴槽や必要な機材を搬入。利用者の脱衣も済ませます。

- 3入浴

- 入浴や清拭は利用者の希望に添って、職員3名ほどで対応。全身浴ができない状態のときは部分浴、入浴自体を控えた方が良いときは清拭を選びます。

- 4着衣、健康チェック

- 入浴が終了したら、看護師が利用者の着衣を済ませ、入浴後の健康チェックを行います。体温や血圧、脈拍などを計測して、体調に異常がないかを確認。必要があれば、同時にケアを行います。

- 5片付け

- 看護師が健康チェックを行うのと同時に、介護職員が浴槽など、入浴時に使った物を片付けます。準備から片付けまで、すべてを訪問入浴介護の職員が対応するため、家族が手伝う必要はありません。

訪問入浴介護の所要時間・利用頻度

こちらでは、訪問入浴介護に必要な時間や利用の回数がどれくらいなのかについて解説します。

所要時間

訪問入浴介護に必要な時間は、事業者によって異なりますが、一般的には表の通りです。

| 訪問入浴介護に必要な時間 | |

|---|---|

| 工程 | 所要時間 |

| 入浴前の健康チェック 浴槽の準備や脱衣 |

15~20分ほど |

| 入浴 | 10分ほど |

| 入浴後の健康チェック 浴槽の片付けや着衣 |

15~20分ほど |

利用者の状況によっては、時間が長引くこともありますが、長引いたからといって料金に変動はありません。あくまでも1回の入浴に対して、料金が発生します。

利用頻度

利用する頻度は要介護度や利用者の状況によって異なりますが、週1~2回ほど依頼するのが一般的です。回数に決まりはないため、必要に応じて回数を増やしたり減らしたりできます。利用者の体調や状況に応じて対応するのがおすすめです。

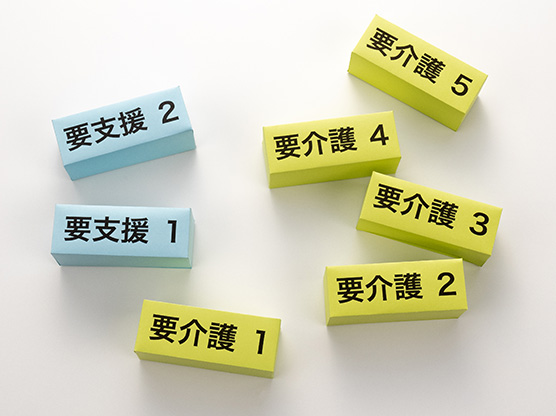

訪問入浴介護の対象者

訪問入浴介護の利用ができる対象者は、要介護認定の1~5を受けていて、さらに医師から入浴の許可を得ている方です。訪問入浴介護を検討している場合、要介護認定を申請するのと同時に、あらかじめ医師の許可を得ておきましょう。

なお、要支援1・2の方も活用できる場合があります。自宅に浴室がなかったり、感染症などにより、他の施設での入浴が困難だったりする場合が対象です。

訪問入浴介護の費用

訪問入浴介護に必要な費用は要介護度の程度によって異なり、さらに全身浴ができるかどうかでも変わります。全身浴ができずに部分浴または清拭を行う場合は、全身浴の料金の90%を支払う仕組みです。

| 訪問入浴介護に必要な費用一覧 | ||

|---|---|---|

| 要介護度 | 入浴形式 | 1回の入浴費用 |

| 要介護 1~5 |

全身浴 | 1,260円 |

| 部分浴 | 1,134円 | |

| 清拭 | 1,134円 | |

| 要支援 1・2 |

全身浴 | 852円 |

| 部分浴 | 767円 | |

| 清拭 | 767円 | |

参考:厚生労働省「訪問入浴介護」より

なお、介護の状況によっては、料金の加算や減額があります。

| 訪問入浴介護の加算減額条件 | |

|---|---|

| 減額対象 |

|

| 加算対象 | 地域加算や介護職員処遇改善加算など、各種加算のある事業所の場合 |

参考:厚生労働省「訪問入浴介護」より

費用の詳細はサービスを提供する事業者によって異なるので、事前に確認しておくと安心です。

訪問入浴介護を利用する方法

訪問入浴介護を利用するために必要な手続きの流れを紹介します。

- 1要介護認定の申請

- 訪問入浴介護は、要介護1~5のいずれかを認定されていないと利用できません。要支援1・2でも利用できる場合はありますが、条件付きです。まだ認定を受けていない場合は、申請から始めなくてはなりません。市区町村の地域包括支援センターか、役所の高齢者福祉窓口で申請しましょう。

- 2主治医に入浴の許可をもらう

- 要介護認定の申請と同時に、主治医に入浴許可を出してもらうことが必要です。利用者の状況によっては、入浴許可が出ないことがあります。

- 3サービス事業者を決める

- 事前準備ができたら、依頼する事業者を選定。介護を受ける人とスタッフとの相性ができるだけ良い状況で訪問入浴介護を受けられるよう、なるべく本人の希望に合いそうな業者を見つけることが大切です。探すのが難しければ、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。

- 4契約・利用開始

- 訪問入浴介護の事業者を決めたら、契約して利用を開始します。不明点は契約時に確認しておき、納得のいく状態でサービスを受けるのがおすすめです。

訪問入浴介護の選び方

訪問入浴介護を選ぶポイントは、次の5つです。

- 体調急変などの緊急時の対応はどのように行っているのか

- 衛生管理はきちんとされているか

- 利用者や家族への対応の仕方はどうか

- 急なキャンセルに対応してもらえるのか

- キャンセル料はかかるのか

利用者の体調が急変したときなどの緊急時の対応や、衛生管理については、利用者の命にかかわる部分なので、きちんと確認しましょう。衛生面で言えば、浴槽の洗浄や消毒、職員の手洗い、消毒がどれだけ徹底されているかは、非常に重要なポイントです。

そして、利用者や家族、スタッフ間の対応も確認しておきたい重要なポイントのひとつ。丁寧にやり取りが行われていると、人間関係の中で不愉快な思いをしにくいのと同時に、報告・連絡・相談がスムーズに行われやすいという利点があります。

訪問入浴介護と訪問介護の違い

要介護者の自宅で行う入浴の援助は、訪問入浴介護の他に、訪問介護があります。依頼する目的によってどちらを選ぶかが変わるので、違いを知ってしっかり検討することが大切です。

介助するスタッフの人数

訪問入浴介護と訪問介護の違いのひとつに、介助する職員の人数があります。訪問入浴介護は看護師を含む3名程度で介助を行いますが、訪問介護では介護職員1名で対応するのです。

また、訪問入浴介護は、自宅で行う入浴を援助することが主な内容であるのに対し、訪問介護は入浴だけでなく、食事や洗濯など日常生活の援助も行います。

訪問入浴介護は自宅の浴槽ではなく専用の浴槽を使用する

訪問入浴介護では、利用者の自宅にある浴槽は使いません。必ず専用の浴槽を職員が持参して行います。ベッドから浴槽に移動するときは、職員3人で介助するので、寝たきりの方でも利用が可能です。訪問介護で入浴を援助する場合は、自宅の浴槽を使用します。職員ひとりで対応するので、寝たきりの利用者を入浴させるのは困難です。

訪問入浴介護のメリット・デメリット

訪問入浴介護にもメリットとデメリットの両方があります。それぞれどのようなことがあるのかを、あらかじめ確認しておきましょう。

メリット

訪問入浴介護のメリットは、大きく分けて次の5つです。

- 利用者の身体を清潔に保てる

- 血行促進や新陳代謝の向上、睡眠の質の向上が期待できる

- リラックス効果があり、気分転換になる

- 家族の介護負担が減る

- 介護保険が適用される

利用者の入浴は身体を清潔に保つだけでなく、血行が促進されたり、リラックス効果があったりして、身体機能の向上が期待できます。要介護度にもよりますが、気分転換になって気持ちが上向きになり、人とのコミュニケーションに積極的になれるケースも。さらに、家族の介護負担が減るのも大きなメリットです。

デメリット

訪問入浴介護のデメリットは、大きく分けて次の3つです。

- 訪問介護と比較して費用が高い

- 家族以外に裸を見せることが利用者のストレスになる

- 看護師や介護職員による医療行為は行えない

看護師や介護職員は医療行為ができません。体調が急変したときや事故が起こったときも、治療はできないことを理解しておきましょう。また、家族以外に裸を見せることに抵抗がある利用者にとって、訪問入浴介護はストレスにつながることも。利用したい場合は、利用者と同性の職員に来てもらうといった工夫が必要です。

訪問入浴介護のトラブル

訪問入浴介護で起こることがあるトラブルの例について見てみましょう。

利用者が入浴を拒否してしまう

裸の状態を見られることに抵抗があったり、認知症があったりすると、利用者が入浴拒否をすることもあります。このような場合は、利用者の心の中にある不安や恐怖心を理解してサポートすることが大切です。

訪問入浴介護を契約する前に、入浴拒否が起こったときにはどのような対応をするかを事業所に確認し、安心できる事業所を選択しておきましょう。

利用者の体調変化

訪問入浴介護の利用者の多くは、高齢者や障害を持った方です。入浴の有無にかかわらず日常的に体調が変化しやすく、体調が悪くなってしまうことも珍しいことではありません。入浴前の健康チェックでは問題がなくても、入浴中に体調が急変することも。日常的に体調が変わりやすい方や、気になる変化があった場合は、訪問入浴介護前には問題なかったとしても、訪問入浴介護のスタッフに伝えておきましょう。

浴室内や脱衣所で転倒

浴室で入浴介助中、椅子ごと後方に倒れてしまい後頭部を打ったり、入浴後の着衣の際に、水分を含んだマットの上でバランスを崩して転倒したりするケースがあります。複数人で介助をしているからと過信せず、事故が起こらないよう丁寧に行ってもらうことが必要。入浴介助のリスク回避についてどのような対策を採っているかを、事業所に事前に確認しておくと安心です。

まとめ

入浴は様々な効果をもたらす、生活に必要な行為です。訪問入浴介護というサービスがあることで、利用者や家族の満足度を上げられます。寝たきりで動けない方や歩いて移動ができない方など、家族だけでは入浴支援が難しい場面は珍しくありません。

訪問入浴介護では、介護職員だけでなく看護師にもサポートしてもらえます。健康チェックやケアをしてもらえるので、より安心です。家族だけでは入浴サポートが難しい方は、訪問入浴介護の導入を検討してみましょう。