介護保険の自己負担額はいくら?負担割合や負担を軽減する制度も解説

介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を支えるために創設された公的保険制度です。この制度により、寝たきりや要介護状態の方が、介護保険制度で指定されたサービスを利用したとき、かかった費用すべてを自己負担する必要はありません。公的な介護保険の範囲内であれば、自己負担額が少なくなるのです。「介護保険の自己負担額はいくら?負担割合や負担を軽減する制度も解説」では、介護保険の自己負担額について詳しく解説。また、介護保険の負担を軽減できる制度などもご紹介しましょう。

介護保険の自己負担割合とは

介護保険の自己負担割合とは、公的保険により訪問や通所、短期入所といったサービスを受けた際に、自身が負担する費用の割合です。自己負担割合は、前年度の所得によって変わりますが、1~3割と定められています。例えば、自己負担割合が3割の場合、1万円の介護保険サービスを受けた際に、実質支払う費用は3,000円で済むのです。

なお、日本の医療保険も介護保険と似たような仕組み。医療や介護にかかる費用は高くなる傾向にあるため、医療保険や介護保険の制度がなければ、医療または介護が必要になったとき、国民の家計が圧迫されてしまいます。このことから、医療保険や介護保険の自己負担割合を軽減する構造は、国民の健康や暮らしを守るための制度と言えるでしょう。

自己負担割合軽減の対象となる人

医療保険の負担軽減は、国民の全年齢が対象となっています。しかし、介護保険制度の恩恵は誰でも受けられるわけではありません。原則、介護保険制度による支援を受けられるのは、65歳以上の人。65歳以上の人は「第1号被保険者」に分類。例外として、40~64歳の方が16種類の特定疾病による要介護の認定を受けた場合、介護保険制度の被保険者となり、この場合は「第2号被保険者」に該当します。なお、特定疾病は以下の通りです。

16の特定疾病

- がん(末期がん)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) - 後縦靱帯骨化症

(こうじゅうじんたいこっかしょう) - 骨粗しょう症(骨折を伴うもの)

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

(せきずいしょうのうへんせいしょう) - 脊柱管狭窄症

(せきちゅうかんきょうさくしょう) - 早老症(そうろうしょう)

- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)

- 糖尿病により神経障害が出た場合

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

(へいそくせいどうみゃくこうかしょう) - 慢性閉塞性肺疾患

(まんせいへいそくせいはいしっかん) - 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40歳を超えて病気にかかってしまい、暮らしに不便や危険を感じる方は、自分の疾患が特定疾患に該当するかを確認しましょう。

介護費用は圧迫されている

介護保険制度の財源は、税金と40歳以上から収めることになる保険料です。しかし、日本では、生産的な活動をする若い世代が少ないことに対し、介護が必要な高齢者の割合は増えています。その上、国や自治体の介護保険の財政状況は逼迫(ひっぱく)しつつあることから、保険料の値上げが行われているのです。国はサービスの見直しを余儀なくされています。

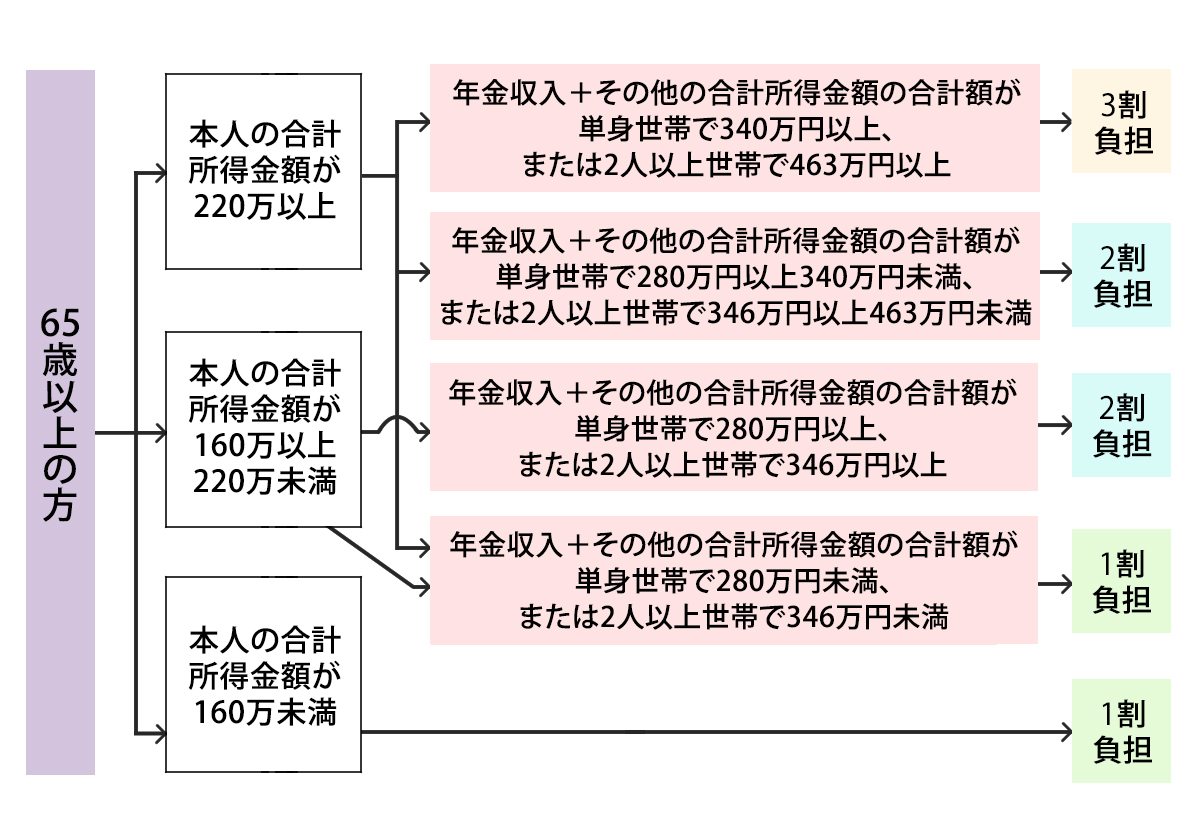

介護保険の自己負担割合の基準

介護保険の自己負担額は、年間の合計所得と年金で判断。単純に、年金受給とその他における合計所得が多い人達は、自己負担額が高くなる傾向です。自己負担割合は1~3割に分けられますが、年間に基準を超える収入がある人は、2~3割負担に。なお、自己負担割合の基準となる年収は、単身世帯か夫婦世帯かによっても異なります。単身世帯の基準は以下の通りです。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担

厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」参照

自己負担割合は、現在受け取っている収入によって決定。高齢になっても収入がある人、現役時代に年金を沢山収めた人は、自己負担割合が高くなってしまう場合があります。

居宅で受ける介護サービスの自己負担額

ここでは、居宅(自宅、在宅)で各介護サービスを利用した場合の自己負担額について確認していきましょう。

居宅サービスの区分支給限度額

在宅での介護サービスにおいて、「区分支給限度額」が設定されています。区分支給限度額とは、介護保険から給付される1ヵ月あたりの上限額のこと。上限を決めておかないと、必要性が高くないのにサービスを利用されてしまい、生活の介護という本来の目的からかけ離れてしまう可能性があるからです。必要性の高いサービスをしっかり厳選し、無駄のないサービス提供をするという点においても、支給限度額の設定は必要と言えます。

支給限度額は要介護度と、住んでいる地域によって様々。限度額は「単位」で表現され、1単位あたりの金額はおよそ10円程度。また、人件費が高い都会の地域では、1単位あたり11円など、金額が異なります。

なお、要介護度によって、限度額となる単位数は設定されており、介護の必要性が上がれば上がるほど、単位数も大きくなるのです。以下、要介護度別の支給限度額と利用限度額になります。

| 居宅サービスの支給限度額と利用限度額 | ||

|---|---|---|

| 要介護度 | 区分支給限度額 | 利用限度額 |

| 要支援1 | 5,032単位 | 5万320円 |

| 要支援2 | 10,531単位 | 10万5,310円 |

| 要介護1 | 16,765単位 | 16万7,650円 |

| 要介護2 | 19,705単位 | 19万7,050円 |

| 要介護3 | 27,048単位 | 27万480円 |

| 要介護4 | 30,938単位 | 30万9,380円 |

| 要介護5 | 36,217単位 | 36万2,170円 |

地域の1単位あたりの値段が10円であればこの単位数に10を、11円であればこの単位数に11円を乗じた数値が上限額です。

訪問サービスの自己負担額

訪問サービスでは、家で過ごしていながらも、看護師や介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのサポートを受けられます。サービス利用者が一人暮らし、もしくは日中独居(どっきょ:ひとりでいること)となる時間帯があれば、安否確認になるのもメリット。介護サービスを利用する場合、サービス内容や利用時間によって点数(単位数)が決められています。該当する単位数に、住んでいる地域で決められた1単位あたりの単価をかけた数字がサービス料金の総額。そして、総額のうち自己負担割合分が実費となります。

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護では、家に介護福祉士、訪問介護員が訪れ、サポートを受けることが可能。食事やトイレなど身の回りの支援、調理、掃除、洗濯、ゴミ捨て、買い物などの家事の手伝いも行ってくれます。

| 訪問介護の費用 | |

|---|---|

| 支援内容 | 時間ごとの点数 |

| 身体介護 | ・20分未満:167単位 ・20分以上30分未満:250単位 ・30分以上1時間未満:369単位 ・1時間以上:579単位 ※30分増すごとに+84単位 |

| 生活援助 | ・20分以上45分未満:183単位 ・45分以上:225単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

訪問介護の料金は、時間ごとに点数が設定されており、身体介護と生活援助でも点数は変わってきます。身体介護には、日常的に行う食事や排泄、入浴の介助、これらに加えて、実際に体に触れて行う体位変換(体の向きを変える介助のこと)や車椅子への乗り移りが該当。生活援助は、ごはんの準備や掃除、買い物など、いわゆる家事に近いものが該当します。なお、表の点数はあくまで基本料金。サービス内容が手厚くなると、内容によっては点数が加算されることもあります。

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、自宅に介護職員が訪問し、お風呂の手伝いをしてくれるサービスです。日常生活動作のなかでも、入浴は難易度の高い活動に位置付けられます。ある程度、自力で動くことができる方の入浴や浴室の環境も整っていない家の場合、家族が入浴介護をすることは困難なケースが多いのです。

しかし、訪問入浴介護は、専門職員が家にきて、お風呂の手伝いをしてくれます。浴室の環境が整ってなくても専用の浴槽を持ってきて手伝ってくれるため、心配はいりません。なお、訪問入浴介護は要支援1~2の人と、要介護1~5の人で点数が異なります。また、全身浴か部分浴、清拭かによっても点数が違い、部分浴、清拭の場合は点数が低く設定されているのです。

| 訪問入浴の費用 | |

|---|---|

| 介護度 | 点数 |

| 訪問入浴介護 (要介護1~5) |

1,260単位 |

| 介護予防訪問入浴介護 (要支援1~2) |

852単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

訪問看護

訪問看護は、在宅で暮らしながらも受けられる看護。看護師が家にきて、血圧や体温、脈拍などのバイタルチェック、薬の確認、医療的なケア、場合によっては日常生活の簡単な介助も実施してくれます。病状を考え、定期的な健康管理をしたい人、もしくはひとりでは服薬管理や体調管理などが行えない人が対象。

訪問看護の点数は、訪問看護ステーション、病院、診療所など、どこにお願いするかで変わります。また、訪問介護同様に、時間によって点数は異なり、サービス内容によって点数が加算されるのです。

| 訪問看護の費用 | |

|---|---|

| 利用場所 | 時間ごとの点数 |

| 訪問看護 ステーション |

・20分未満:313単位 ・30分未満:470単位 ・30分以上1時間未満:821単位 ・1時間以上1時間半未満:1,125単位 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:293単位 |

| 病院・診療所 | ・20分未満:265単位 ・30分未満:398単位 ・30分以上1時間未満:573単位 ・1時間以上1時間半未満:842単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションでは、在宅でリハビリを受けることが可能。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が家に出向き、リハビリを実施します。外で行うリハビリとの違いは、実際に住んでいる家でリハビリを行うため、自宅環境に合わせた動きの練習を行うことが可能な点です。

例えば、自宅の家具などを使った伝い歩きの練習、自宅の階段を使って階段昇降の練習などを行えることが大きなメリット。自宅での安全な動きの練習、苦手な動きの練習、場合によっては環境に関するアドバイスもしてくれます。

訪問リハビリの点数は、1回(20分)で307単位。1日に40分リハビリをした場合は、2回分の点数となるのです。また、サービス提供体制強化加算と言って、厚生労働省が定める基準をクリアし、届出を行っている事業所を利用する場合は、点数が3~6点加算されます。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導(きょたくりょうようかんりしどう)は、病院に通うことが難しい人の家に、医師や看護師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが伺い、在宅での療養生活の管理や指導を実施すること。居宅療養管理指導の費用は、訪問する職種によって異なります。さらに、単一建物居住者数(利用者が住んでいる建物に居住する人の中で、同じ月にサービスを使う人の数)によっても違いがあり、利用人数が多いほど点数は低くなるのです。

| 職種ごとの居宅療養管理指導の費用 | |

|---|---|

| 職種 | 点数(単一建物居住者数によって変化) |

| 医師 | ・445~514単位 ・特定の算定が行われている場合259~298単位 |

| 歯科医師 | ・440~516点 |

| 薬剤師 | ・病院、診療所の薬剤師:379~565単位 ・薬局の薬剤師:341~517単位 |

| 管理栄養士 | ・423~544単位 |

| 歯科衛生士 | ・294~361単位 |

厚生労働省「居宅療養管理指導」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

通所サービスの自己負担額

通所サービスとは、サービス利用者が事業所や施設に通って受けるサービス。身体機能や認知機能の維持をしたい方、独居の時間を少しでも減らしたい方、家でお風呂に入れない方などが対象です。通所サービスも、サービスごとに決められた点数によって実費する金額が決まります。

通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)では、施設内で食事や入浴といった身の回りの支援、趣味活動やレクリエーションを楽しむことが可能です。通っているデイサービスで仲の良い人ができて、デイサービスに通うことを楽しみにしている方もいます。自己負担額を決めるのは、施設の規模、利用時間、要介護度など。利用時間は長ければ長いほど、また、要介護度は高ければ高いほど、点数は高くなります。ここでは、通常規模の通所介護の点数について見ていきましょう。

| 通常規模通所介護の時間ごとの費用 | |

|---|---|

| 利用時間 | 点数(要介護1~5で変動) |

| 3時間以上4時間未満 | 368~585単位 |

| 4時間以上5時間未満 | 386~614単位 |

| 5時間以上6時間未満 | 567~979単位 |

| 6時間以上7時間未満 | 581~1,003単位 |

| 7時間以上8時間未満 | 655~1,142単位 |

| 8時間以上9時間未満 | 666~1,162単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)は、通いで利用できるリハビリのことです。理学療法士や作業療法士のリハビリを受けることができ、空き時間にはリハビリマシーンを使って運動をすることも可能。在宅で生活をしていても、運動量が少なければ、心身機能は低下してしまうことがあります。廃用(はいよう:安静期間が長いことで筋力機能や心肺機能が低下すること)を防ぐことや、生活の自立度向上、社会参加を促すことがデイケアの目的。あくまで、リハビリがサービスの主軸ですが、食事やレクリエーションなどを提供している事業所もあります。

通所リハビリテーションの場合は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のうち、どこを利用するか、また、利用する時間、要介護度、事業所の規模によって点数が異なるのです。

| 通所リハビリの費用 | |

|---|---|

| 利用場所 | 時間ごとの点数(要介護度で異なる) |

| 病院・診療所 | ・1時間以上2時間未満:366~487単位 ・2時間以上3時間未満:380~608単位 ・3時間以上4時間未満:483~836単位 ・4時間以上5時間未満:549~950単位 ・5時間以上6時間未満:618~1,112単位 ・6時間以上7時間未満:710~1,281単位 ・7時間以上8時間未満:757~1,369単位 |

| 介護老人保健施設 | ・1時間以上2時間未満:366~487単位 ・2時間以上3時間未満:380~608単位 ・3時間以上4時間未満:483~836単位 ・4時間以上5時間未満:549~950単位 ・5時間以上6時間未満:618~1,112単位 ・6時間以上7時間未満:710~1,281単位 ・7時間以上8時間未満:757~1,369単位 |

| 介護医療院 | ・1時間以上2時間未満:366~487単位 ・2時間以上3時間未満:380~608単位 ・3時間以上4時間未満:483~836単位 ・4時間以上5時間未満:549~950単位 ・5時間以上6時間未満:618~1,112単位 ・6時間以上7時間未満:710~1,281単位 ・7時間以上8時間未満:757~1,369単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

短期入所サービスの自己負担額

短期入所サービスは、居宅で生活していながら施設への短期間の宿泊を利用できます。介護量が多い人の場合、介護に時間を取られ、家族が自分達の時間を作ることが難しくなることも。施設ではなくて家で過ごして欲しいけれど、休みなしに介護をし続けるのは大変というときに役立つのが短期入所サービス。短期入所サービスでは数日~数週間宿泊をしたのち、また自宅に戻ります。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護(ショートステイ)は在宅で生活している人が、施設に外泊できるサービスです。施設では生活のサポートからレクリエーションなどが行われます。連続で使用できる期間は最長で30日。短期入所生活介護の点数は、ユニット型か従来型、個室か多床室かで異なります。さらに、食費や滞在費が別途で必要。食費や滞在費に関しては自己負担割合の対象外となるため、全額負担しなくてはなりません。

| 短期入所生活介護の費用 | |

|---|---|

| 基本報酬 | 1日あたりの点数 |

| 従来型短期入所生活介護 (単独型) |

・要支援1~2の場合 474~589単位 ・要介護1~5の場合 638~916単位 |

| 従来型短期入所生活介護 (併設型) |

・要支援1~2の場合 446~555単位 ・要介護1~5の場合 596~874単位 |

| ユニット型短期入所 生活介護(単独型) |

・要支援1~2の場合 555~674単位 ・要介護1~5の場合 738~1,017単位 |

| ユニット型短期入所 生活介護(併設型) |

・要支援1~2の場合 523~649単位 ・要介護1~5の場合 696~976単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

短期入所療養介護(ショートステイ)

短期入所療養介護も短期入所生活介護と同様、短期間の宿泊が可能。2つの違いは、医療的なケアの充実度です。短期入所療養介護の基本的なサービス費用は自己負担割合の適用となりますが、食費や滞在費は全額負担。また、短期入所療養介護の点数は、施設の形態や介護度によってかなり細かく分類されます。そのため、ここでは大まかな点数をまとめました。

| 短期入所生活介護の費用 | |

|---|---|

| 施設の種類 | 1日あたりの点数 |

| 介護老人保健施設 | ・要介護1~5の場合 約730~1,200単位 |

| ユニット型 介護老人保健施設 |

・要介護1~5の場合 約800~約1,300単位 |

| 特定介護老人 保健施設 |

・3時間以上4時間未満:650単位 ・4時間以上6時間未満:908単位 ・6時間以上8時間未満:1,269単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護は、特定施設に入っている人に対して、日常生活の世話からリハビリなどを提供。特定の施設とは、厚生労働省が提示する運営基準を満たし、行政に指定された施設のことです。要介護度ごとに点数が分かれています。

| 特定施設入居者生活介護の費用 | |

|---|---|

| 特定施設入居者生活介護 1日あたりの点数 |

・要介護1:538単位 ・要介護2:604単位 ・要介護3:674単位 ・要介護4:738単位 ・要介護5:807単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

その他

訪問や通所のサービスの他にも、「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」など、受けられるサポートがあります。

福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、生活を助ける福祉用具をレンタルできる制度。杖や歩行器だけでなく、ベストポジションバー、タッチアップ手すりといった簡易的に取り付けられる支持物を借りることで、移動や立ち座りが楽になります。

他にもベッドや車椅子など、老化、障害により、難しくなった動作を補うための道具をレンタルできるのです。福祉用具貸与の点数は、借りる道具の種類、事業所によって違います。福祉用具をたくさん借りたり、点数の高い商品を借りたりすると、費用は高くなる傾向です。

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売では福祉用具を購入することが可能。しかし、購入できる福祉用具は限られています。排泄や入浴に関する道具、移動用リフトの吊り具など、衛生面が懸念されるような道具が購入の対象。特定福祉用具の購入に関しては、区分支給限度額とは別枠となります。なお、特定福祉用具販売では上限額10万円が設けられており、実費は総額の自己負担割合分です。

地域密着型サービスを利用する場合の自己負担額

地域密着型サービスは、介護が必要になったとしても、自分達がこれまで暮らしてきた市や町で、生き生きとした暮らしが行えるサービスです。地域密着型サービスにもそれぞれ点数があり、点数によって費用が決定されます。

定期巡回、随時対応型訪問介護看護

定期巡回、随時対応型訪問介護看護とは、訪問介護と看護両方の利用が可能なサービス。ひとつの事業所が看護と介護どちらも行っているか、看護と介護の事業所が別々でそれぞれ連携して行っているかで、点数が変わってきます。同一事業所が運営している場合は、訪問看護利用の有無によっても点数は異なる仕組みです。

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の費用 | |

|---|---|

| 事業所の形態 | 点数(介護度によって変動) |

| 訪問看護、訪問介護が 一体型の事業所 |

・訪問看護未使用:5,697~25,829単位 ・訪問看護を使用:8,312~29,601単位 |

| 訪問看護、訪問介護を 連携して行う事業所 |

・5,697~25,829単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問看護は、夜間帯にも対応した訪問看護です。夜間対応型訪問看護には、訪問介護スタッフが定期的に自宅を訪問し、排泄介助や安否確認などのサービスを行う「定期巡回」と、夜間の急な体調変化や介助を受けたいときに利用することができる「随時対応」の2つに分類。夜間対応型訪問看護の費用は、サービス利用者の緊急時に対応することができるオペレーションセンターが設置されているか否かで異なります。さらに、オペレーションセンターが設置されている場合は、随時訪問サービスの1回につき点数が加算。なお、要支援1~2の方は夜間対応型訪問看護を利用することができません。

| 夜間対応型訪問介護の費用 | |

|---|---|

| オペレーション センターの有無 |

点数 |

| あり | ・基本夜間対応型訪問介護:ひと月1,025単位 ・定期巡回サービス:1回386単位 ・随時訪問サービス:1回588~792単位 (訪問スタッフの人数によって異なる) |

| なし | ・ひと月2,800単位 |

厚生労働省による「介護報酬の算定構造」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、定員数が18人以下の小規模なデイサービスのことです。入浴や食事などの介護支援、機能訓練、レクリエーションなどを日帰りで提供。一般的な通所介護同様に、要介護度と時間によって点数は異なり、サービス内容により点数が加算されることもあります。なお、地域密着型通所介護は要支援1~2の方は利用できません。

| 地域密着型通所介護の時間ごとの費用 | |

|---|---|

| 利用時間 | 点数(要介護1~5で変動) |

| 3時間以上4時間未満 | 415~661単位 |

| 4時間以上5時間未満 | 435~693単位 |

| 5時間以上6時間未満 | 655~1,130単位 |

| 6時間以上7時間未満 | 676~1,168単位 |

| 7時間以上8時間未満 | 750~1,308単位 |

| 8時間以上9時間未満 | 780~1,306単位 |

厚生労働省による「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

療養通所介護

療養通所介護では、医療的なサポートにも対応。難病や脳卒中、癌のターミナル期の人など、重い病気の人や看護師によるサポートが必要だと判断される人が対象となります。療養通所介護の点数はひと月12,691単位です。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の診断を受けた人に対応した通所介護で、定員数が少人数で設定されています。価格は利用時間、要介護度に加えて、単独型や併設型、共用型といった施設形態によって変化。単独型は単一の事業所であることに対し、併設型は特定施設に併設された事業所、また共有型は他施設の一部を使用し運営している形態になります。要介護1の人が3~4時間利用した場合、点数は266~542点など、施設形態によって点数に差があり、共用型が1番安く、単独型が1番高いです。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、訪問、通所だけでなく、泊りにも対応した多種多様なサービス。価格を決定するのは、要介護度をはじめ、短期利用かどうか、事業所と同じ建物に住んでいるか否かです。

| 小規模多機能型居宅介護の費用 | |

|---|---|

| 利用時間 | 点数 |

| 同一建物に 居住していない場合 (ひと月) |

・要支援1~2の場合 3,438~6,948単位 ・要介護1~5の場合 10,423~27,117単位 |

| 同一建物に 居住している場合 (ひと月) |

・要支援1~2の場合 3,098~6,280単位 ・要介護1~5の場合 9,391~24,433単位 |

| 短期利用(1日) | ・要支援1~2の場合 423~529単位 ・要介護1~5の場合 570~840単位 |

厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症と診断された人達が、少人数で共に生活をする施設。施設内では、利用者それぞれに役割が与えられることが特徴です。価格は要介護度や短期利用かどうかで異なります。通常1日あたり752~858単位分の請求となりますが、短期利用の場合は780~886単位です。

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護は、特定施設で暮らす人に施されるサービス。「特定施設」とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどです。定員は29人以下に設定されています。価格は要介護度ごとに設定され、1日あたりの点数は542~813点です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が30人未満で設定された介護老人福祉施設。1日あたりの点数は、従来型の居室か、ユニット型の居室かで違いがあります。また、要介護度によっても点数は異なり、1日あたり582~1,016単位と、居室形態や介護度によって点数には開きがあるのです。

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の費用(1日) | |

|---|---|

| 居室 | 点数 (要介護度や施設などで変化) |

| 地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |

582~860単位 |

| 経過的地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |

676~943単位 |

| ユニット型地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |

661~942単位 |

| 経過的ユニット型地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |

748~1,016単位 |

厚生労働省「介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、訪問、通所をひとつの事業所がまとめて実施するサービス。24時間体制で運営されているのも特徴です。価格は要介護度、事業所と同一の建物に住んでいるかなどで異なります。

| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の費用 | |

|---|---|

| 利用形態 | 点数(要介護1~5) |

| 同一建物に居住していない場合(ひと月) | 12,438~31,386単位 |

| 同一建物に居住している場合(ひと月) | 11,206~28,278単位 |

| 短期利用居宅介護(1日) | 570~838単位 |

厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

以上のように、地域密着型サービスでは利用時間や施設形態による点数によって価格が決定。さらに、サービス内容によっては点数が加点されるため、人それぞれで自己負担額は異なります。

施設サービス利用の場合の自己負担額

施設サービスは、在宅ではなく施設で暮らす人に施されるサービス。施設内では、介護士や看護師の他、医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士などがサポートをします。在宅での生活が困難であっても、施設でのその人らしい、生きがいのある生活は大切。施設はただの介護現場ではなく、生きがいや生活の質、尊厳などを意識した支援がなされているのです。

施設で発生する費用は様々で、自己負担する金額は、サービス費用だけではありません。食事代や部屋代なども支出に加わります。なお、これらの金額は自己負担割合適用外のため、すべてが自己負担となります。

介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)は、例外を除き、要介護3以上の人しか利用できない施設です。費用は他のサービス同様、点数によって決まり、施設や居室形態、要介護度によって1日あたりの点数が設けられています。また、基本的な点数だけでなく、初期加算や退所時等相談援助加算など、状況に応じて点数は加算。1日あたりの点数は500~1,000単位台となります。これに加え、食事代、居住費を含めた介護老人福祉施設の費用は、月額で約10~14万円が相場です。なお、要支援1~2の方は利用できません。

| 介護老人福祉施設サービス(1日) | |

|---|---|

| 居室 | 点数 (要介護1~5) |

| 従来型個室/多床室 | 573~942単位 |

| ユニット型個室/ユニット型個室的多床室 | 652~1,015単位 |

厚生労働省「介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

介護老人保健施設サービス(老健)

介護老人保健施設(老健)は、在宅の復帰を目標とした施設。そのため、理学療法士や作業療法士による、自宅退院に向けたリハビリも実施されています。点数は、施設の形態、要介護度などによって様々。食費なども含めると、ひと月あたりの費用は8~15万円程度と言われています。なお、要支援1~2の方は利用できません。

| 老健の費用介護老人保健施設(1日) | |

|---|---|

| 居室 | 点数(要介護1~5) |

| 在宅強化型(多床室) | 836~1,085単位 |

| 基本型(多床室) | 788~1,003単位 |

厚生労働省「介護老人保健施設」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

介護医療院サービス

介護医療院とは、介護だけにとどまらず、医療行為にも幅広く対応している施設で、長期療養を想定した人が対象。施設の形態、ユニット型か従来型か、要介護度などによって点数は異なります。1日あたりの単位数は600~1,300台と条件によって様々。月にかかる金額は、8万6,000~15万5,000円程度です。なお、要支援1~2の方は利用できません。

| 介護医療院の費用(1日) | |

|---|---|

| 居室 | 点数(要介護1~5) |

| Ⅰ型介護医療院(多床室) | 825~1,362単位 |

| Ⅱ型介護医療院(多床室) | 779~1,249単位 |

| ユニット型Ⅰ型介護医療院 | 842~1,379単位 |

| ユニット型Ⅱ型介護医療院 | 841~1,340単位 |

厚生労働省「介護医療院」参照

Ⅰ型は重篤な身体疾患を有する者、Ⅱ型はⅠ型に比べて比較的安定した容態の高齢者

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、介護医療院と同じように医療行為が行える環境が整っている施設です。1日あたりの単位数は、500~1,200台と利用する施設のタイプによって幅広く設定。月々の料金は7万6,000~13万円が相場となります。なお、要支援1~2の方は利用できません。

| 介護療養施設の費用(1日) | |

|---|---|

| 居室 | 点数(要介護1~5) |

| 療養型(多床室) | 567~1,315単位 |

| 療養型経過型(多床室) | 654~1,182単位 |

| ユニット型療養型 | 771~1,332単位 |

| ユニット型療養型経過型 | 771~1,183単位 |

厚生労働省「介護療養型医療施設」参照

単位数×地域の1単位あたりの値段(約10円)=サービス費の総額

サービス費の総額×自己負担割合(1割の場合0.1)=自己負担額の目安

自己負担割合が決まる時期

介護保険による自己負担割合の決定はいつなのかも重要です。これによって、サービスを利用できるタイミングが変わってきます。

要介護認定と同時に決定

自己負担割合が決まるタイミングは、要介護認定をされたとき。申請をしてから、認定結果が下りたときに自己負担割合も同時に決まります。

認定後は介護保険負担割合証が作られるため、これにより負担割合の確認が可能。なお、定期的に更新のタイミングもあるため、負担額に変化がないか確認しましょう。

自己負担割合が更新されるタイミング

自己負担割合が更新される時期は毎年7月。介護保険負担割合証の適用期間は交付された年の8月1日から翌年の7月31日までです。期限を過ぎたあとは、更新した新しい負担割合が適用となります。毎年7月を目途に自動的に更新され、介護保険負担割合証が再交付される仕組みとなっているのです。

要介護認定にも有効期間があり、期限の60日前から更新手続きが可能。新規認定を受けた場合は6ヵ月後、更新時は12ヵ月後が満了日となります。満了日が近付いたら忘れずに更新の手続きをしましょう。

介護保険負担割合証はサービス利用時に必要

介護保険負担割合証の使い道は、自己負担割合の確認だけではありません。サービス利用時、介護保険被保険者証と一緒に提出する必要があります。そのため、介護保険負担割合証は、なくさずに保管しましょう。

介護保険の負担を軽減できる制度

日本には、国民の負担を減らすための制度がたくさんあります。しかし、ほとんどの制度が申請を必要とするもので、情報を知っていなければ、制度の恩恵を受けることはできません。ここでは、介護保険の負担を軽減できる制度について、ご紹介しましょう。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、月々にかかる介護費の一部が返還される制度。介護費用では、月額の上限が設定されており、上限を超えた分の金額が支給されます。人によってはサービスの量が多く、自己負担割合の範囲内でも金額が膨らむことも。高額介護サービス費制度は、そんな方にとっておすすめの制度です。実費した金額が対象となり、税金の対象となる所得を基準に上限額は、以下のように設定されています。

| 高額介護サービスの所得ごとの上限 | |

|---|---|

| 区分 | 対象者と上限額 |

| 第1区分 | 生活保護受給者:1万5,000円(個人) |

| 第2区分 | 住民税非課税世帯で年金受給額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合、個人1万5,000円、世帯2万4,600円 |

| 第3区分 | 住民税非課税世帯で生活保護受給や収入が80万円に該当しない場合、2万4,600円(世帯) |

| 第4区分 | ・課税所得380万円未満:4万4,400円(世帯) ・課税所得380~690万円未満:9万3,000円(世帯) ・課税所得690万円以上:14万100円(世帯) |

課税所得が高いと上限額も上昇する仕組み。基本的にサービス利用者の課税所得が対象であり、家族にサービスを受ける人が複数人いるときは、課税所得が高い人の所得が基準となります。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護費の合計が高くなったときに受けられる制度です。年間の医療費と介護費の合計が、設定された上限額を超えた場合に給付金を受け取ることが可能。こちらは課税所得と年齢で上限額が異なり、住民税非課税世帯は上限額が低く、課税所得が多い人は上限額も高く設定されています。

| 高額医療・高額介護合算制度 | ||

|---|---|---|

| 70歳未満 | 70歳以上 | |

| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 年収770~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収370~770万円 | 67万円 | 67万円 |

| 年収156~370万円 | 60万円 | 56万円 |

| 市町村民税世帯非課税 | 34万円 | 31万円 |

| 市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下など) |

19万円 (介護サービス利用者が世帯内にいる場合は31万円) |

|

負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)

負担限度額認定制度は、施設の食費、居住費が軽減される制度。認定されると、食費、居住費の負担を減らすことが可能です。認定を受けるためには条件があり、収入や預貯金額によって判断されます。

| 負担限度認定制度の条件 | |

|---|---|

| 所得 | 預貯金額 |

| 生活保護受給者 | ・条件なし |

| 世帯全員住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者 | ・1,000万円 ・夫婦の場合2,000万円 |

| 世帯全員が住民税非課税かつ、年金受給+ その他の合計所得80万以下 |

・650万円 ・夫婦の場合1,650万円 |

| 世帯全員が住民税非課税かつ、年金受給+ その他の合計所得が80~120万円以下 |

・550万円 ・夫婦の場合1,550万円 |

| 世帯全員が住民税非課税かつ、年金受給+ その他の合計所得が120万円より多い |

・500万円 ・夫婦の場合1,500万 |

| 住民税課税世帯 | ― |

また、この制度が利用できるのは以下の4施設のみです。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費を所得税から控除できる制度。控除とは支払うはずの税金がお得になる仕組みです。介護が必要な人が、病気や怪我で入院することは十分考えられます。そのため、医療費控除でかかった費用を控除することは、費用負担の軽減に役立つのです。

医療費控除の条件は、1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えていることになります。これには生計を一緒にしている家族の医療費も合算することが可能。対象となる医療費は、医療費の総額から公的保険や民間保険によって補助される金額を差し引いた、実際に支払った費用になります。

治療費や治療のための薬代、出産の費用、リハビリにかかったお金など対象は様々。医療費控除を受けるためには確定申告が必要となるため、忘れずに行いましょう。

介護保険における住宅改修(介護リフォーム)

介護における住宅改修とは、身体状況に合わせて動きやすい環境、自立できる環境を作ること。住宅改修では、手すりの設置、床の材質の変更、段差をなくしたり、扉やトイレを取り替えたりと、様々な環境設定ができます。この住宅改修にも補助金の制度があるのです。工事費用の上限を20万円とし、かかった金額の7~9割が補助金として支給。

さらに、住宅改修のメリットは補助金だけではありません。他の介護サービスは、使うたびに費用が発生します。しかし、住宅改修は一度工事をしてしまえば、追加で工事をしない限りは、さらに費用がかかることはありません。そのため、介護リフォームをすることにより他のサービスを使わなくて済む場合は、金銭的にお得になる可能性があります。

まとめ

介護保険の自己負担額は総額の1~3割。しかし、費用を安くできる金額には上限があるため注意が必要です。また、高額介護サービス費制度、負担限度額認定制度、高額医療・高額介護合算制度などの介護費用をお得にできる制度はたくさんあります。それぞれの制度で対象者は異なりますが、介護費や医療費が高額となる場合は、使用できる制度がないか確認してみましょう。また、補助金や給付制度は申請が必須です。忘れずに申請もしましょう。