介護離職とは?メリット・デメリットや介護離職しないための解決策を紹介

「介護離職」とは、介護と仕事を両立させるのが難しくなり、離職してしまうことを指します。介護は精神的、身体的にも負担が大きいため、仕事を辞めて専念しようと考えている方が多いとされているのです。ですが実際のところ、介護離職には多くの問題点が存在します。「介護離職とは?メリット・デメリットや介護離職しないための解決策を紹介」では、介護離職の問題点、メリット・デメリットを解説。また、介護離職しないための制度も併せて紹介していきます。

介護離職とは

介護の必要性が高まると、要介護者の食事、排せつなど、日常生活の動作ほとんどに介助が求められるのです。介護する側は、仕事で疲れている状態でも、要介護者を放置する訳にはいきません。最終的に仕事と介護の両立に追われてしまい、負担が大きくなった結果、仕事を辞めて介護へ専念することになるのです。これを介護離職と呼んでいます。

介護を受ける要介護者は、親や配偶者など様々。親ならば、親の配偶者が介護をするケースもありますが、配偶者が高齢で満足に体を動かせなかったり、両親ともに介護が必要だったりすると、子どもが介護の役目を担うことになります。

多くの場合、介護と仕事の両立が求められるのは、40~50代の働き盛りで勤続年数も長い企業におけるベテラン世代。ベテラン世代が離職することは、企業にとって大きな損失になりかねません。業務内容を熟知している社員を失うことになるため、超高齢化社会を迎える日本において、介護離職は深刻な問題として捉えられています。

介護離職の実態

実際に、どのくらいの方が介護離職しているのでしょうか。統計から探っていきます。

介護離職率と介護離職者数の推移

総務省が2023年(令和5年)に公表した「就業構造基本調査」によると、2022年(令和4年)に介護を担っている方は約629万人で、そのうち有業者(職に就いている方)は約365万人。2017年(平成29年)に比べると、介護をしている有業者の割合は55.2%から58.0%へと増加しています。人数では、5年間で約18万人も増加しているのです。さらに年齢別に見ると、男女ともに50~54歳が最も多いことが分かっています。また、厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」によると、2022年(令和4年)における主な介護者は、配偶者が最も多く、次いで子が介護するという結果となっているのです。

このように、介護を必要とする高齢者は年々増えており、それに伴い、仕事をしながら介護する方の数も増加しているのが現状。これらの介護者の多くは、社内におけるベテラン年代であり、介護が企業に大きく影響を与えているリスクが懸念されています。

介護離職となる理由と背景

介護離職となる理由としては、要介護者が在宅介護を希望している、あるいは経済的な理由から在宅介護を選ぶなどです。また、介護離職へとつながる背景としては、以下の通りになります。

- 心身ともに介護と仕事との両立が難しい

- 介護がいつ終わるのか見通しが立たない

- 介護を担えるのが自分しかいない

介護は日夜関係なく行うものなので、日中に仕事をしている方が、帰宅後に介護をする状況が続くことで、身心の負担が増大。また、仕事を辞めたくない気持ちがあっても、介護のために休暇、遅刻などが続くことで「周りに迷惑をかけている」、「周りの目が気になるから会社に居づらい」と悩みを抱えている方が多いとされています。さらに、介護を安心して任せられる方が身近にいないため、介護期間が長引いた末、離職を選択してしまうのです。

介護離職の問題点

介護離職したことで収入が大幅に減少する、復職が難しいといった問題点が存在。また、介護の必要性がなくなった数年後に再就職としようとしても、年齢的に難しいこともあるのです。

収入が減少する

介護離職をすると安定した収入がなくなり、将来もらえる年金額も減額。仕事をしていれば受け取れるはずだった定年退職までの収入が、介護離職により大きく減ってしまうため、貯金、親の年金に頼らざるを得ないケースも珍しくありません。

例えば、50歳で介護離職した場合、65歳の定年時まで働くのと比べて、どれくらい収入に差が出るのでしょうか。国税庁の「民間給与実態統計調査」における、年齢階層別の平均給与によると、50~54歳の平均年収が537万円、55~59歳が546万円、60~64歳が441万円です。50歳で介護離職して定年まで介護した場合、約7,620万円もの収入減となります。

また、給付される年金額にも差があり、年収600万円の人が40年間勤続すれば月に15万円ほど年金をもらえますが、10年早く退職することで月10万円ほどに減額。経済的なリスクを把握し、将来の資金についてしっかり計画した上で、介護離職を選択しましょう。

復職が難しい

総務省の「就業構造基本調査結果の要約」によると、介護離職後に再就職できた人の割合は、介護離職者全体の3割ほどという結果が出ています。年齢別では40代が53%、50代が38%、60代が18%で、年齢が上がるにつれ再就職が困難になっているのが現状です。また、再就職できたとしても、離職前に比べ稼ぎは少なくなる可能性もあります。介護している間は、状況によっては親の年金、貯金でやりくりすることも可能ですが、介護している親が亡くなった場合は、生活が困窮することも想定しておかなくてはなりません。

介護離職のメリット・デメリット

介護離職をすれば、介護だけに専念できるメリットがありますが、前述の通り、大きな収入源がなくなり、将来的に生活に困窮する可能性が高くなります。介護離職におけるメリットとデメリットを理解した上で、最善の選択をしましょう。

メリット

介護離職のメリットとは、仕事との両立がなくなり、介護だけに専念できることです。

- 1介護に没頭できる

- 仕事を辞めれば介護に注力できるので、介護との両立で悩んでいる場合は、心身ともに解放されます。精神的、体的に余裕ができるため、要介護者の意思にしっかり寄り添うことも可能です。

- 2介護費用が抑えられる

-

離職により、常に介護ができれば、介護保険サービスをなるべく利用しなくても良い可能性が高まります。これまで仕事と介護を両立させるために、訪問介護、デイサービス、配達弁当サービスなど介護保険サービスを利用していた方は、その分の支出がカットできるのです。

なお、介護保険サービスを利用した際の、1回あたりの費用と1ヵ月利用した際の費用例は以下の通りになります。

介護保険サービスにおける

訪問介護と配食サービスの費用例1回の費用 1ヵ月利用した際の費用 訪問介護 - 介助中心の訪問介護では、396円(45分)

- 生活援助中心の訪問介護では、225円(45分)

- 介助中心の訪問介護では、11,880円

- 生活援助中心の訪問介護では、6,750円

配食

サービス1食350~700円程度 昼食と夕食の計2回利用した場合、21,000~42,000円 - 3要介護者が遠くに住んでいても対応しやすい

- 介護離職により、要介護者が遠くに住んでいる場合でも、長期間宿泊しながら介護したり、要介護者の家へ引越したりすることが可能に。コミュニケーションを図れる時間が十分に確保できるため、要介護者と介護者の双方にとって、スムーズな介護が実現します。トラブルが起きてもすぐに対応できるため、緊急時も安心です。

- 4要介護者の希望が可能に

- 介護は介護事業者へ依頼することも可能ですが、要介護者にとって精神的な負担になっていることもあります。例えば「入浴の介助をしてほしいけど、他人に体を見られるのは嫌だ」という場合、入浴介助に嫌悪感を示すことも。家族が介護に専念する状態は、要介護者にとっても本音を伝えやすく、希望に沿ったケアが実現可能なのです。

デメリット

介護離職はメリットより、一般的にデメリットの方が大きいとされています。

- 1身体的な疲労が溜まる

- 介護は、身体介助など体力を使うサポートを要するため、介護時間が増えることで身体的な疲労が溜まりやすくなるのです。状況によっては肩、腰を痛める可能性も。要介護者の介護度の高さによっては常に目が離せないため、介護者が休養を取れなくなり、身体の不調を招きかねません。

- 2仕事におけるキャリアを失う

- 現役時代に積み重ねてきたキャリアも、介護離職により失います。数年間培ってきたキャリアがなくなってしまうことで精神的に沈み、鬱状態を引き起こす危険性もあるのです。

- 3ライフスタイルが変わってしまう

- 介護によって外出、休養の時間が確保できないなど、ライフスタイルが大きく変わってしまいます。社会との交流が少なくなることで、孤独感が増してしまい、介護が疎かになる場合も。また、精神的に不安定になり、要介護者へきつく当たってしまうことにもなりかねません。これまでと同じライフスタイルを維持することが難しいのも、介護離職の大きなデメリットなのです。

介護離職しないために活用したい制度

総務省の就業構造基本調査結果によると、介護をしている有業者のうち「介護休業」、「介護休暇」制度を利用したことがある方の割合は、全体の15.7%の約378,000人になります。

企業において介護休業、介護休暇制度が利用できるとは知っていても、実際職場の雰囲気によっては利用しづらく、なかなか言い出せないことも。介護離職を検討する前に、制度を正しく理解して活用することで、仕事が続けられる可能性も高まります。

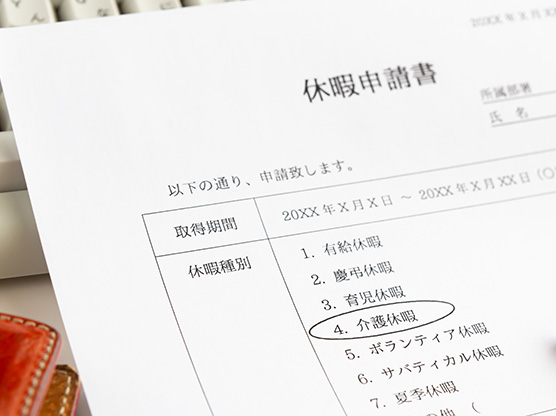

介護休業制度

介護休業制度とは2週間以上にわたって、介護を必要とする家族のために取得できる休暇です。対象となる家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫など。介護休業制度を利用すれば、対象家族1人につき3回、通算93日まで業務を休業できます。正社員だけでなく、一定要件を満たしたパート、アルバイトの方も対象です。休業に環境を整えたり、介護事業者との契約を進めたりすることもでき、仕事中の介護負担が減らせます。

なお、介護休業を希望する場合は、事前に企業まで申請する必要があるので、早い段階から知らせておくと取得がスムーズ。利用しやすい制度なので、積極的に活用しましょう。

介護休暇制度

介護休暇制度は、要介護者1人につき1年間に5日間まで、休暇を取得できる制度です。仮に要介護者となる家族が2人以上いれば、1年に10日まで取得可能。介護に関する手続き、病院への付き添い、介護に関係する介護事業所の打ち合わせなどの理由でも利用することができます。

介護者における時間外労働の制限

「介護者における時間外労働の制限」とは、介護を行っている従業員は、1ヵ月につき24時間、1年で150時間以上の時間外労働が禁止されていることです。また、従業員に介護が必要な家族がいる場合、所定外労働、時間外労働、深夜労働を強要することができません。

介護休業給付金の支給

「介護休業給付金」とは、介護休業を取得した場合、一定の条件を満たしていれば支給されるお金のことです。介護休業期間は最大3ヵ月までとされ、支給額は休業を開始したときの賃金、日数に基づいて計算されます。具体的には、「休業開始賃金×支給日数×67%」です。例えば、休業開始前の月収が200,000円の場合、介護休業給付金は約130,000円になります。

施設介護も検討する

介護離職を決断する前に、介護施設への入所を検討するのもひとつの方法。介護施設へ入所すれば、専門スタッフによる介護が受けられるので、家族の介護負担を大幅に軽くできます。なお、介護施設には入居条件があり、入所する方の介護度、経済状況などを確認した上で、検討しましょう。

まとめ

仕事と介護を両立させるために身体的、精神的な負担の増大、見通しが立たないことが原因で、介護離職を考える方は非常に多いです。ところが、介護離職はメリットよりデメリット面が大きいため、良く考えた上で決断する必要があります。また、介護離職を考える前に、介護休業制度、介護休業給付金など、活用できる制度を上手に活用することも大切。さらに、在宅介護ではなく、施設介護を選択することも、介護離職をなくす選択肢のひとつなのです。