介護保険が使える年齢はいつから?介護保険料を払い始める年齢も解説

日本国内では高齢化が進んでおり、今後介護ニーズがますます増えていくことが予測されています。介護には、様々な費用がかかるもの。そこで介護保険制度を利用したい、今後利用することを見据えているが、いつ頃から利用できるのかと思案している人もいるでしょう。「介護保険が使える年齢はいつから?介護保険料を払い始める年齢も解説」では「介護保険が使える年齢やその利用の流れ」について解説していきます。

介護保険制度は何歳から使えるのか

介護保険は、介護を必要とする人が少ない出費で適正な介護制度を利用できるよう、国民全体で支え合う制度です。そのため、年金生活であっても、月々の負担が大きくなりすぎることなく、日常生活の支障を和らげてくれるでしょう。しかし、誰でも簡単に利用できるというわけではありません。

65歳から介護保険制度を使うことが可能

原則として、介護保険制度を利用できるのは65歳以上と定められています。40歳から介護保険料を払い続けていれば、65歳になった際に「第一号被保険者」となり「介護保険証」が交付され、介護保険制度を利用することが可能なのです。これにより、身体介護、家事代行、介護用品の貸与などが少額で利用できます。

原則65歳未満(第二号被保険者)は使えない

介護保険の利用開始年齢は原則65歳以上と定められているため、「第二号被保険者」に該当する40歳~65歳未満の人は介護保険料が発生するものの、介護保険制度の利用はできません。

40歳以上の特定疾病ならば介護保険制度が使える

65歳に満たない方でも生活に支障をきたしてしまう、特定疾病については介護保険制度を利用することができます。これらの特定疾病は、通常65歳以上で多く見られますが、65歳未満でも発症する場合もあり、病気の進行度合いによっては長期間継続して介護が必要な状態に陥ってしまうリスクもあるためです。

なお、特定疾病に該当する疾患は以下の通りとなります。

- がん(末期がん)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 変形性関節症(著しい変形が見られる場合)

39歳以下の場合は介護保険制度を使えない

39歳以下の人は介護保険制度を利用するのはできません。介護保険は一律加入ですが、加入年齢は40歳と定められています。そのため、事故やケガ、病気などで介護が必要な状態となってしまったとしても介護保険制度は利用できず、すべて自己負担となってしまいますので注意しましょう。

介護保険料は何歳から支払う?

「介護保険料」は、満40歳を超えた月日から支払い義務が発生します。介護保険制度を利用するためには、介護保険へ加入する必要が存在。介護保険制度は、要支援者や要介護者を国民全員で支え合うための制度であり、そのため満40歳を超えた人に対して加入が義務化されているのです。

介護保険料はいつまで支払うのか

支払い期間については、40歳を超えた日から生涯支払う義務が存在します。介護保険制度は、万が一のときのために利用できるような仕組みとなっており、支払い期限などは設けられていません。

介護保険料の納付額は?

経済事情、支払う人の年齢、収入などに応じて月々支払う介護保険料は変動します。

40~64歳(第二号被保険者)の場合

40~64歳の第二号被保険者は、加入している医療保険によって納付方法が異なるのです。会社に勤務している人は、基本的に企業の「社会保険」へ加入しており、標準報酬月額に基づいて介護保険料が算出されます。ただし、会社員の介護保険料は会社と折半して支払うので、自己負担する金額は介護保険料の半額です。標準報酬月額は、4~6月までにおける収入の平均額を指し、社会保険では50段階の等級ごとに定められた金額が設けられています。

自営業及び企業の社会保険に加入していない人の場合、都道府県や市区町村が運営する「国民健康保険」へ加入。国民健康保険の場合は、保険に加入している人の所得額や世帯状況、所有する資産の金額に応じて介護保険料を算出し、国が半額を負担します。国民健康保険における介護保険料の算出方法については市区町村によって異なるので、詳細は役所へ問い合せてみましょう。

65歳以上(第一号被保険者)の場合

65歳以上の第一号被保険者では、市区町村によって介護保険料の基準額が決まっており、さらに年齢、収入や家族の状況をもとに算出されます。昨年度の所得が算出に含まれるため、収入の多い人ほど保険料が多くなる場合もあるのです。

介護保険で受けられるサービスの種類

介護保険制度を利用した場合、受けられるサービスの料金は総額のうち1割程度、収入額によっては2~3割となります。受けられるサービスについては以下の通りです。

- 介護保険サービスの利用における相談、ケアプランの作成

- 自宅で受けられる家事援助など

- 施設などに赴き日帰りで行われるサービス

- 施設などに泊まり、短期間もしくは長期間で行われるサービス

- 訪問、通い、宿泊を組み合わせて受けられるサービス

- 生活に便宜を図るための福祉用具に関連するサービス

厚生労働省では全26種、54のサービスを公表。なかでも「居宅サービス」と「施設サービス」が、介護保険制度における重要なサービスとされています。

居宅サービス

居宅サービスとはその名の通り、自宅へ医療スタッフが訪問し介護保険サービスを提供しています。提供されるサービスは、見守りサービスなど簡単なものから、身体介護、入浴補助、医療上必要な処置を行う看護、リハビリテーションなど様々です。

基本的には、自宅でサービスを受けます。自宅という安心できる環境で受けられるサービスであり、病状や障害の程度によってサービスの内容を組み替えやすいのが特徴。また、その他の居宅サービスとして、施設へ通って介護を受ける「通所サービス」、長期入所のための体験として利用できる「短期入所サービス」などが存在します。居宅サービスについては以下の通りです。

- 訪問介護

- 訪問入浴

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 短期入所療養介護

施設サービス

施設サービスでは、特定の介護施設に宿泊、もしくは入居して介護を受けます。24時間常に介護を必要とする場合や、認知症の患者などに向けたサービスです。施設によってはリハビリや医療ケアに特化している施設もあります。看護師や医師などの医療スタッフが常時勤務している介護施設もあり、万が一、病気を発症してしまったとしてもすぐさま対応してもらうことも可能。居宅サービスと違って利用料金が一律であり、生活保護や生活に困窮している人でも定額でサービスが受けられます。なお、施設サービスについては以下の通りです。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設

- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)

- 介護医療院

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

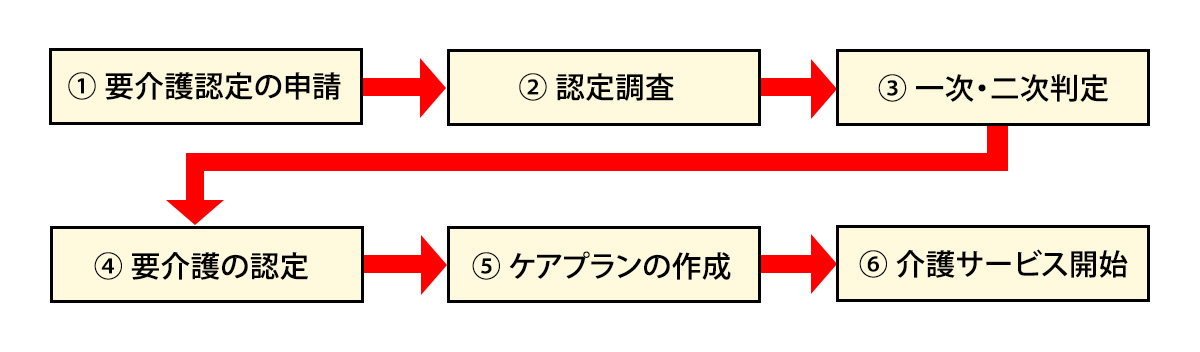

介護保険制度を利用するまでの流れ

介護保険制度を受けるためには、様々な手続きが必要。もしもに備えて、あらかじめ把握しておきましょう。

- 1要介護認定の申請

-

はじめに、介護が必要であることを認定してもらう必要があります。

これは後々受けられるサービスの内容、介護保険の支給にも関係するので、住んでいる市区町村の役所へ行き、窓口で「要介護認定」の申請を出しましょう。

- 2自治体による聞き取り調査(認定調査)

-

要介護認定の申請後、自治体から調査員が自宅へ訪問します。利用希望者本人に聞き取り調査を行い、身体状況や病状などについてチェック。また、市区町村の依頼により、かかりつけの医師より心身の状況及び障害の程度について、「主治医意見書」が作成されます。

- 3一次・二次判定

-

聞き取り調査や病状、主治医意見書などにより分析と評価が行われ、一次判定を算出。介護認定審査会が、一次判定の結果をもとに「要介護」あるいは「要支援」の二次判定を行います。

- 4要介護度の認定

-

一次判定、二次判定の結果に基づいて、要介護度を認定。認定結果は「要介護1~5」、「要支援1~2」、「該当しない」の8段階です。認定結果は、原則として申請された日から30日以内に通知され、1ヵ月以内に結果通知書と介護保険証が自宅へ届きます。

- 5ケアプラン(サービス計画書)を作成

-

要介護認定を受けたら、どのような介護サービスを利用するのかをしっかりと計画しなければなりません。適正なケアプランを作成することは、利用者本人の負担軽減や日常生活の支援に大きく役立ちます。そのためには、ケアプランの作成に対して専門的な知識を持つ「ケアマネジャー」、あるいは「地域包括支援センター」へ相談するのが良いでしょう。

- 6介護サービスの利用を開始

-

ケアプランが完成したら、自治体へケアプランを提出。その後、介護サービスを提供する事業者と契約を締結します。実際のサービス内容、利用日時、自己負担金額などは事業所によって異なり、自治体などによってもサービス料金の総額、負担金も変わってくるため、事前によく確認しましょう。問題がなければ介護サービスの利用が開始されます。

介護の必要度は身体機能、年数を経ることで変わることもありますので、そのつどケアプランの変更、要介護度の認定の再申請など、継続的な対応が求められるのです。

まとめ

原則として、介護保険制度を利用できるのは65歳以上と定められています。第二号被保険者に該当する40~65歳未満の方々は介護保険料が発生するものの、介護保険の利用はできませんが、介護保険制度が指定する16種類の特定疾病に該当すれば、65歳未満であっても、介護保険制度の利用は可能です。その場合、まずは医師の診断を受けて介護保険制度の利用が可能かを判断し、申請を進めていきましょう。