要介護認定とは?認定区分・基準や介護認定を受ける方法などを解説

「要介護認定」は、65歳以上の高齢者や40~64歳の健康保険加入者が、介護保険サービスを利用するために必要な手続きのことです。介護保険サービスを利用すると様々なメリットがありますが、誰でも利用できるわけではありません。年齢や身体状況など、条件を満たした方が要介護認定の手続きをすることによって、初めてサービスを受けられるようになるのです。「要介護認定とは?認定区分・基準や介護認定を受ける方法などを解説」では、要介護認定について、詳しい内容や手続きの方法、要介護認定で受けられる区分の違いなどを解説。申請にあたってのポイントや役立つ情報もまとめました。

要介護認定とは?

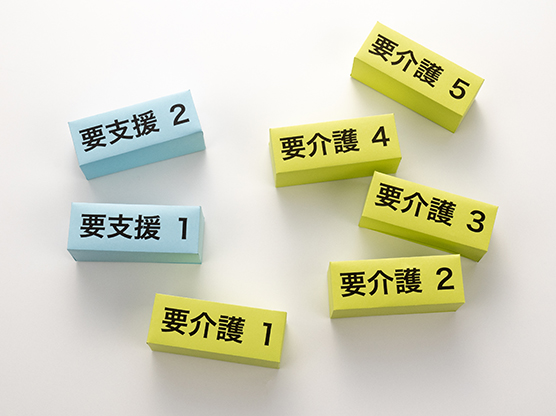

要介護認定とは、介護保険サービスを利用する方の「介護の区分」を設定するための手続きを指します。介護保険サービスは、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の7区分に分けられており、それぞれ受けられる給付の上限額やサービス内容が異なるのです。

要介護認定は、介護保険を利用する方の心身状況や介護状況を調査・検討し、7つの区分のうち、どの介護区分が必要かを判断するために行われます。要介護認定は誰でも申請できるわけではなく、一定の条件を満たした「介護保険被保険者」のみが申請可能。要介護認定を申請できる被保険者は、以下の2つに当てはまる方です。

- 65歳以上の方(第1号被保険者)

- 40~64歳で健康保険に加入している方

(第2号被保険者)

65歳以上(第1号被保険者)の場合、市区町村から交付される「介護保険被保険者証」が要介護認定を受ける証明書になります。年齢以外に申請の条件はないため、介護保険を利用したいと思ったときに、いつでも申請することが可能です。

40~64歳かつ健康保険に加入している方は、「第2号被保険者」と呼ばれます。第2号被保険者の方が要介護認定を申請するためには、厚生労働省の指定する「特定疾病」の診断を受けていることが条件。特定疾病とは「長期間の介護を要すると認められた16種類の疾患」のことです。この疾患に当てはまる第2号被保険者は、診断を受けている証明と「主治医の意見書」により、要介護認定を申請することができます。

16種類の特定疾病

- がん(末期がん)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 初老期における認知症

(アルツハイマー病脳血管性認知症など) - 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病

(パーキンソン病関連疾患) - 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症(ウェルナー症候群)

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性腎症・網膜症・神経症

- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

(肺気腫、慢性気管支炎など) - 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このように、要介護認定を申請するためには、年齢や心身の状況など一定の条件が必要となるのです。

要介護認定の流れ

要介護認定を受けるためには申請の手続きを行い、状況を把握してもらうための調査を受けなければなりません。ここでは、どのような流れで申請手続きが進むのか説明していきます。

- 1お住いの市区町村の窓口で申請する

-

要介護認定を受けるためには、お住いの市区町村の窓口で申請しましょう。市区町村の役所や役場に設置されている「介護課」、「介護福祉課」などが申請窓口になります。役所によって課の名前が異なる場合があるため、分からない場合は総合受付などで確認しましょう。

窓口では、要介護認定の申請に必要な書類の提出を求められます。必要となる書類は以下の通りです。

- 身分証明証

(運転免許証やマイナンバーカードなど) - 介護保険被保険者証

- 健康保険証

- 要支援・要介護の申請書

第1号被保険者の方は、市区町村から交付されている介護保険被保険者証の提出が必須となります。第2号被保険者が新規で申請する場合は、介護保険被保険者証が手元にないため、特定疾病に罹患していることを説明し、健康保険証を提出するだけで申請可能です。役所によっては、特定疾病の診断を受けた医療機関の診察券の提出や、医療機関・医師の確認を求められる場合があるため、注意しましょう。

- 身分証明証

- 2調査員が自宅や施設などを訪問し、認定調査を受ける

-

窓口での申請が終わると、市区町村から「認定調査」のために調査員が派遣されます。認定調査は、要介護認定を申請した方の心身の状態や生活環境などを調査し、要介護度を決定するための情報を収集するために行われる調査です。

認定調査では、利用者本人に現在の状況の聞き取りを行ったり、ベッドからの起き上がりや歩行・家事の様子を観察したり、会話のつじつまが合うかどうかを確認したりします。その他にも、外出の頻度や社会参加の状況などを評価。在宅でどの程度介護を必要とするかを判断するのです。

なお、調査は市区町村の職員か、委託先の認定調査員が担当します。調査時間は30分~1時間ほど。事前に市区町村から訪問日程の連絡があるため、都合の良い日を調整して受けるようにしましょう。調査は利用者本人だけでも受けられますが、認知機能や言語機能が低下している場合、調査員に正確な情報が伝わらない可能性があります。可能な限り利用者の家族や親族・友人などが同席し、調査員の質問に正確に解答できるようにしましょう。

- 3主治医意見書の作成

-

認定調査を進めるのと同時進行で、市区町村から利用者の主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼が行われます。主治医意見書は、利用者が現在治療しているケガや病気の状況、日常生活自立度などが記載される物であり、要介護認定の判断材料として使用される書類のひとつです。第2号被保険者の場合、特定疾病の診断が付いていることを証明する書類になります。

主治医意見書は、市区町村から医師に依頼されてから1~2週間程度で作成。ただし、医師は診療業務の合間に意見書を作成するため、忙しさによっては2週間以上かかってしまう場合もあります。主治医意見書がなければ、要介護認定の審査が進まないため、認定が下りるまでの期間が長引くことも。主治医意見書をスムーズに作成してもらうために、要介護認定の申請をする意思があることを事前に主治医へ伝えておきましょう。ただし、原則として主治医意見書は、市区町村からの依頼後に作成される物であり、すべての医師が事前に準備できるわけではありません。

- 4審査判定(一次判定・二次判定)

-

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、要介護認定の審査が行われます。審査内容はコンピュータが自動判定を行う「一次判定」と、医療従事者や福祉にかかわる職種が集まって会議を行う「二次判定」の2ステップです。

一次判定は、認定調査の結果をもとに、コンピュータが利用者の「できること」と「できないこと」を判別します。判別結果から利用者の日常生活自立度と、おおまかな要介護度の区分を判定。これらは、二次判定で話し合いを行う際の基準として使用されるのです。

二次判定は「介護認定審査会」とも呼ばれており、より具体的に要介護度を判定するための会議が行われます。二次判定に参加するのは、医師や歯科医師などの医療に携わる者、介護士や保健師などの保健に携わる者、介護福祉士やケアマネジャーなど介護・福祉に携わる者など。それぞれの分野から申請者の身体状況、必要な介護量、経済的負担などを検討し、コンピュータでは判断できない部分の話し合いを行います。

審議には多数決が用いられ、出席したメンバーの過半数の意見が一致しなければ要介護度は決定されません。公正かつ公平に審議されるためにこのような体制が敷かれており、申請者の状況に応じて適切な介護区分が判定されます。

要介護認定の基準

要介護認定は、コンピュータの判定と審査会によって決定されますが、認定区分の決定には基準があります。介護区分を決定するには「どの程度介護が必要か」がポイント。

また、判断するための基準として「要介護認定等基準時間」があります。要介護認定等基準時間は、介護にかかる手間をおおまかに示したものであり、5つの分類とそれに当てはめる基準時間によって介護度を判断。

要介護認定等基準時間と当てはめる介護の分類は、以下の通りです。

| 要介護認定等基準時間の分類 | |

|---|---|

| 分類 | 内容 |

| 直接生活介助 | 入浴、排泄、食事などの介護 |

| 間接生活介助 | 洗濯、掃除などの家事援助など |

| 問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など |

| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練 |

| 医療関連行為 | 輸液の管理、褥瘡(じょくそう:床ずれのこと)の処置など診療の補助 |

| 要介護認定等基準時間 | |

|---|---|

| 区分 | 要介護認定等基準時間 |

| 非該当 | 25分未満 |

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

要介護認定の区分

要介護認定の区分によって受けられるサービスや給付の限度額が異なるため、各区分に該当する方の状態とサービス内容を確認しておきましょう。

要支援

要支援とは、日常生活をひとりで行えるものの、部分的に介助や見守りなどのサポートが必要な状態です。要支援区分には、要支援1と要支援2の2種類があり、「介護予防サービス」を利用することが可能。また、要介護状態になるのを予防するための様々なサービスを受けられるようになります。要支援1、要支援2については以下の通りです。

要支援1

要支援1は、基本的な日常生活動作を自分で行える方が分類されます。身の回りのことはほとんど行えますが、掃除やゴミ出しなどの家事を行う際に見守りや介助が必要です。また、身体機能が軽度に低下しており、床や椅子から立ち上がるとき、片足立ちをするときなどにふらつきが見られ、手で支える必要がある方が要支援1に当てはまります。要支援1の方は以下のようなサービスを利用可能です。

| 要支援1の方が利用できるサービス | |

|---|---|

| 利用できるサービス | サービス内容 |

| 訪問サービス | ・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション |

| 通所サービス | ・介護予防通所リハビリテーション ・介護予防認知症対応型通所介護 |

| 居宅サービス | ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具販売 |

| 短期入所サービス | ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防短期入所療養介護 |

| その他のサービス | ・介護予防特定施設入居者生活介護 |

(※厚生労働省|公表されている介護サービスについて)

要支援1の方は、これらのサービス利用に対し、1ヵ月あたり5万320円の給付が受けられます。要支援1の場合は日常生活の自立度が比較的高めであるため、「通所リハビリテーション」や「訪問リハビリテーション」を活用して、身体機能の維持、向上を図ることがおすすめ。一人暮らしで家事に不安がある場合は、介護予防訪問介護などを利用し、介助してもらいましょう。

要支援2

要支援2に分類されるのは、家事や身辺動作(身の回りのケア)に介助・見守りが必要な方です。食事やトイレなどは自分で行えますが、椅子からの立ち上がりや立っている状態を保つのに支えが必要な場合、杖や手すりなどの補助具を使用する必要があります。要支援2は要支援1よりもさらに身体機能が低下し、要介護状態になることを予防する必要がある状態と言えます。

要支援2の方が利用できるサービスは、要支援1の内容と大きく差がありません。要支援1との違いは、「グループホーム」(介護予防認知症対応型共同生活介護)が利用できる点です。グループホームとは、認知症を持つ高齢者が家庭的な雰囲気の中で、他の利用者や介護スタッフと共同生活を送る施設のこと。

要支援2でグループホームを利用する方は、もの忘れといった軽度の認知機能低下や理解力の低下が見られる場合がほとんどです。ただし、認知症と診断される方の多くが要介護1と認定されるため、要支援2でグループホームを利用するケースは稀です。要介護認定後に認知機能が低下する方もいるため、その際はグループホームの利用を検討してみましょう。

要支援2の方がひと月に受けられる「介護給付」の上限額は、10万5,310円です。要支援1よりも給付を受け取ることができるため、さらに多くのサービスを利用したり、利用回数を増やしたりできます。日常生活に不安がある方、身体機能の衰えを感じている方は、積極的にサービスを利用していきましょう。

要介護

要介護の区分は、要介護1~5までの5段階に分かれています。要介護は要支援と比べて必要な介護量が多く、日常生活の自立度が著しく低下している場合に認定される区分です。身体機能の衰えや認知機能の低下により、活動性の低下、寝たきりなどの状態になる方も多くいます。要介護に分類された方は、豊富なサービス内容や給付を活かし、本人と家族の介護負担を軽減しなければいけません。

要介護1

要介護1の方は、要支援2でできていたことにも介助・介護が必要です。立ち上がりや歩行に支えが必要であり、トイレや食事にも一部介助が必要となります。見守り程度で行えていた家事や日常生活動作にも介助を必要とするため、ひとりで生活するのは難しい傾向です。

要支援1~2の場合は、「予防給付」、「介護予防サービス」が提供されますが、要介護1からは介護給付、「介護サービス」となり、より質の高いサービスを受けることになります。要介護1の方が利用できるサービスは以下の通りです。

| 要介護1の方が利用できるサービス | |

|---|---|

| 利用できるサービス | サービス内容 |

| 訪問サービス | ・訪問介護 ・訪問入浴介護/夜間対応型訪問看護 ・訪問看護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・訪問リハビリテーション |

| 通所サービス | ・通所介護(デイサービス) ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・通所リハビリテーション |

| 居宅サービス | ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |

| 短期入所サービス | ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |

| 施設入所サービス | ・特定施設入居者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |

| その他のサービス | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 |

(※厚生労働省|公表されている介護サービスについて)

要支援までと比べて、要介護1からは受けられるサービスが増え、一人ひとりに必要なサービスを選択する幅が広がります。どのサービスを利用すれば良いのか分からない場合は、担当のケアマネジャーと相談し、適切なサービスを選択しましょう。

要介護1の方がひと月に受けられる給付上限額は、16万7,650円です。要支援と比較し大幅に給付上限額が増えるため、必要なサービスをより多く活用できます。

要介護2

要介護2は、日常生活全般に見守りや介助が必要な方が認定される区分です。筋力や感覚の衰えからふらつきが多く見られ、動作のほとんどに支えを必要とします。理解力の低下も顕著に現れ、爪切りや調理、金銭の管理などにもサポートが必要です。要介護2に分類された多くの方が、歩行、入浴、階段昇降などの動作において、転倒する可能性が高く、杖や車椅子、シルバーカーといった歩行補助具が必要となります。

なお、要介護2では、レンタルできる福祉用具の種類が増加。要介護1ではレンタルできなかった車椅子や介護用ベッドを利用できるようになるため、移動能力が低下した方や自宅での介護量が増えた方の生活に役立てることが可能です。要介護2の方がひと月に受けられる介護給付の上限額は、19万7,050円です。

要介護3

要介護3に分類される方は日常生活の多くに介助を必要とします。着替えや立ち上がりは介助されなければ行えず、入浴やトイレは常に誰かが付いていなければ安全に行えません。要介護3は要介護2の状態よりもさらに心身機能の制限が強く、介護なしでは日常生活を送ることができない状態と言えます。ベッドに寝たきりになる方、移動を自分で行えず車椅子を使用する方が多くなります。また、要介護3は、介助量、介護量の増加と認知機能低下による危険行動が増加するため、在宅での介護が難しくなる段階です。

要介護3からは「特別養護老人ホーム」への入居が可能となります。特別養護老人ホームは入居費用が低額かつ、公的な介護施設であるため、介護費用を抑えながら施設入居を利用することが可能です。ただし、特別養護老人ホームは、要介護者の入居施設の中でも需要の高い施設であり、入居には時間を要する場合があります。要介護3の方がひと月に利用できる給付上限額は、27万480円です。

要介護4

要介護4に分類される方は、日常生活の大半において介助が必要であり、座るだけでも支えが必要となります。移動は車椅子がほとんどであり、車椅子への移乗(いじょう)も介助されなければ行えません。基本的にはベッド上での生活となるため、食事や歯磨きなども自室で行うことも。在宅で介護する場合は、介護する方はほぼ付きっ切りとなるため、負担も多くなります。そのため、要介護4に分類された方の多くが、施設へ入居する傾向です。要介護4の方がひと月に受けられる給付の上限額は、30万9,380円。多くの給付を受けられますが、継続的に施設へ入居するためには費用も高額となります。

在宅で介護する場合も、介護者の負担を減らすために、「訪問介護」、「訪問看護」、「短期入所」といった介護サービスを頻繁に使用する傾向です。給付額を超え、自己負担額が大きくなった際には、「高額介護サービス費」の制度により、自己負担上限額以上の費用が還付されます。

要介護5

要介護5に分類される方は、ほぼ寝たきり状態であり、生活のすべてにおいて介助が必要です。食事や排泄なども全介助となり、介護者が側にいなければ生活できない状態と言えます。脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)の後遺症や難病、重度の認知機能低下により意思疎通ができないため、在宅での介護はかなり困難です。嚥下機能(食べ物を飲み込む力)が低下し、気を付けなければ「誤嚥性肺炎」(食べ物が気管に入り、肺炎を引き起こすこと)を招いてしまう場合も。要介護5は、介護負担が増えるだけではなく、専門的な医療知識や介護知識が必要になってくる段階と言えます。

要介護5の方は、すべての介護保険サービスを利用できるため、必要なサービスを担当ケアマネジャーと相談し、活用することが可能です。ひと月の給付上限額も36万2,170円と最も高額。なお、要介護5の状態では、排泄におむつを使用する場合が多くなり、費用負担も増加してしまいます。市区町村ごとに実施している「おむつ代助成制度」を活用し、長期的にかかる費用を抑える工夫もしましょう。

要支援・要介護認定を受けたらケアプランを作成しよう

要介護認定を申請し、要支援・要介護区分が下りた場合は「ケアプラン」を作成し、介護保険サービスの利用を開始します。ケアプランは、「介護サービス計画書」を用いて作成される介護計画のことです。

ケアプランの作成は、介護認定が下りた方に付く担当ケアマネジャーが行います。ケアマネジャーは、介護保険利用者の現状や希望をもとに、利用するサービスを提案し、事業所と連絡を取ってサービス利用計画を立案。円滑にサービスを利用するため、ケアプランの立案は重要となるのです。ケアプラン作成を依頼する場合、要介護区分によって依頼先が異なります。区分ごとの依頼先の違いを解説しましょう。

要支援1~2の場合

要支援1~2に認定された場合、ケアプランの立案は「地域包括支援センター」に依頼します。地域包括支援センターは、主に介護予防を取り扱う事業所であり、要支援と区分に該当しない高齢者の介護に関する相談窓口です。要支援1~2の方が受ける介護保険サービスは、ほとんどが「介護予防給付」にあたるため、ケアプランの作成も地域包括支援センターへ相談することとなります。

要介護1~5の場合

要介護1~5に認定された場合、ケアプランの作成を依頼するのは、住んでいる地域の「居宅介護支援事業所」です。地域包括支援センターが介護予防を取り扱うのに対し、居宅介護支援事業所では、介護給付や介護サービスを取り扱っています。地域包括支援センターはすべての高齢者の相談を受け付ける事業所である一方、居宅介護支援事業所では要介護者専門の窓口となっているため、要介護に認定された場合は、居宅介護支援事業所へケアプラン作成を依頼しましょう。

非該当と判定されても「地域支援事業」を受けられることも

要介護認定を依頼した結果、支援や介護は必要ないとされ、「非該当」(自立)と通知される場合があります。非該当となると基本的に介護保険サービスを受けることができません。しかし、非該当の方でも介護保険サービスを利用する方法として、介護予防事業の一環である「地域支援事業」があります。

地域支援事業とは、要支援や要介護に該当しない方が予防のために受けられる事業のこと。市区町村が開催する介護予防教室などに参加し、身体機能の維持や日常生活自立度の維持を図ることができます。

地域支援事業は、地域包括支援センターへ相談することで案内を受けることが可能です。要支援や要介護と比べると、受けられるサービスは少なく給付もありませんが、健康維持のために積極的に参加してみましょう。

要介護認定に関する注意点

要介護認定は、申請することで給付やサービスを受けられるため、要介護者と家族にとって多くのメリットがあると言えます。ここでは、要介護認定に関する注意点を解説しましょう。

①要介護認定は更新が必要

要介護認定には有効期限が定められています。また、要介護認定は自動的に更新されないため、期限が切れる前に更新手続きを行わなければなりません。有効期限の2ヵ月ほど前に市区町村から更新の案内が届くので、忘れずに更新手続きを行いましょう。更新は、役所の窓口に書類を提出して行います。

要介護認定の更新手続きに必要な書類は以下の通りです。

- 要支援・要介護認定等申請書

- 介護保険被保険者証

- 医療保険被保険者証

- 身分証明証

更新手続きは、新規の申請を行ったときと同じ窓口で行えます。また、要介護者本人やその家族が更新手続きを行えない場合、ケアマネジャーや担当している事業所で代行可能。更新の場合も、新規申請と同様に認定調査や介護認定審査会が行われます。新規申請と同様に、更新の申請から新しい保険証の交付まで1ヵ月程度かかるため、更新手続きは余裕を持って行いましょう。

②要介護認定には有効期間がある

要介護認定の有効期間は、新規申請の場合は原則6ヵ月、2回目の更新以降は原則12ヵ月となっています。市区町村が認めた場合に限り、新規の場合は7~12ヵ月、2回目以降の場合13~48ヵ月の延長が可能です。2回目以降の延長は要介護者の状態が安定していると判断された場合に行われます。逆に、がんなどによって病状が急激に悪化した場合などは、期間が短縮されることも。延長については窓口かケアマネジャーに相談しましょう。

要介護認定は有効期限が切れてしまうと、それまで利用していた介護サービスの給付が受けられなくなります。介護保険サービスの多くは要介護認定が下りていることが利用条件とされており、有効期限が切れたまま継続することはできません。うっかり期限が切れてしまった場合、更新手続きをするまでの期間は、全額自己負担で利用することとなります。

一度期限が切れてからの申請は再度の新規申請扱いとなり、その間の利用は「見込み期間」、「みなし期間」と呼ばれる扱いです。見込み期間、みなし期間は、「要介護認定が下りる予定」として一時的に給付を受けることができます。ただし、申請の結果以前よりも認定区分が低くなった場合、みなし期間の給付上限も新規の認定区分が適用される仕組みです。その間に給付上限を超えていた場合は、超過分を自己負担する必要があります。

更新が遅れると様々なデメリットがあるため、なるべく有効期間内に更新手続きを済ませるようにしましょう。

③要介護認定の見直しが必要な場合は区分変更の申請をする

介護保険サービスを利用している間に、加齢や病気・ケガの罹患によって介護量が増える方もいます。その場合、現在の認定区分では利用できないサービスが必要になったり、介護給付が不足してしまったりすることも。このようなときに要介護認定の区分変更をすることで、より充実した介護保険サービスを利用可能となります。

要介護認定の区分変更は、市区町村の役所の窓口で申請可能。申請に必要な書類は以下の通りです。

- 要介護・要支援認定等申請書

- 介護保険被保険者証

- 医療保険被保険者証

- 身分証明証

(マイナンバーカードや運転免許証など)

要介護認定の区分変更は、新規・更新の手続きと同様に、認定調査や主治医意見書の作成、一次判定、二次判定が実施されます。認定結果は申請から原則30日程度で申請者に通知。新たな認定区分が記載された介護保険被保険者証が手元に届きます。また、本人や家族が窓口に訪問せずとも、ケアマネジャーや地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが申請を代行することも可能です。

介護保険サービスを利用する方は、長期的に介護が必要なことがほとんどであり、経過を追う中で介護量が増えることも珍しくありません。適切なサービスを利用するためにも、健康状態や日頃の生活に目を配り、必要に応じて区分変更を行いましょう。

④区分変更に適さないタイミングに注意する

要介護認定の区分変更には、適さないタイミングがあります。変更を行わない方が良いタイミングは「ケガや病気の治療中」と「本人の状態が不安定な時期」です。病気やケガを患い、入院や通院での治療をしている間は、健康状態が安定していない状態と言えます。この間に区分変更を申請すると、申請したタイミングと調査・審査が行われる時期とで、健康状態が変わってしまい、正しい認定区分にならない可能性があるからです。

例えば、足を骨折して病院へ入院し、リハビリを受けている最中に、健康状態の悪化を理由に区分変更申請を行った場合、申請のタイミングでは歩く能力が低下していても、認定調査や主治医意見書の作成タイミングでは能力が回復し、区分変更が認可されないことがあります。この場合、治療中に申請を行うのではなく、治療が進み、退院のめどが立った頃に申請を行うことで、正しい調査や審査結果での区分変更を受けることが可能です。

持病などで健康状態が不安定な方も、区分変更の時期は注意しましょう。介護保険を利用する方の中には、「介護区分を軽くしたい」と申請する方もいます。長期的に状態が変わらない見込みであれば問題ありませんが、リウマチなどの「自己免疫疾患」を持っている場合は注意が必要です。自己免疫疾患は状態の緩和と悪化を繰り返す病気であり、一時的に症状が緩和したのを「良くなった」と思ってしまう方もいます。そこで「介護区分を軽くしたい」と申請し、区分変更が認可されたのち、再度状態が悪化してしまったというケースもあるのです。

筋力や歩行能力の改善によって介護量が減った場合は、区分変更しても問題ありませんが、自己免疫疾患や難病のように、長期的な見通しがつきにくい病気を患っている方は慎重に区分変更を行いましょう。こうした疾患を持っている方が区分変更を行う場合は、ケアマネジャーだけではなく、医師や看護師、理学療法士などの医療従事者から意見をもらうことが重要です。多方面から意見を取り入れ、先を見通した介護保険サービスの利用計画を立てましょう。

⑤要介護認定の結果に不服がある場合

要介護認定は、調査結果や主治医意見書、介護認定審査会での話し合いを経て決定されます。利用者に適切な介護度を考えた上で決定しますが、利用者本人や家族の中には認定結果に「納得がいかない」と思う方も少なくありません。

要介護認定の結果に納得がいかない場合は、「不服申し立て」を行うことで認定結果が変わる場合があります。不服申し立ては、都道府県の「介護保険審査会」に介護認定のやり直しを請求する制度です。

介護保険審査会による調査の結果、審査内容が不当であったと判断されれば、認定結果が取り消され、再度要介護認定の審査が行われます。ただし、不服申し立てを行うと一度下された判定を取り消すこととなるため、再度審査を行わなければなりません。

申し立てから再度認定が下りるまでの期間は、早くとも1ヵ月、長いと2~3ヵ月かかる場合もあります。その場合、介護保険サービスの利用開始も遅くなることを覚えておきましょう。また、不服申し立ては要介護認定の通知が来てから60日以内に手続きする必要があります。なお、要介護認定の区分によって、サービス内容や補助される給付額が変わるため、低い介護度に認定された場合、負担が増えてしまうことには注意が必要です。

まとめ

要介護認定は、様々な介護保険サービスを利用するために欠かせない手続きであり、認定までに多くのステップを踏む必要があります。介護保険が必要となるタイミングは急に訪れることも。元気に生活してきた方でも、病気やケガ、不慮の事故などにより、介護が必要となる可能性があるのです。いざ、介護が必要となったとき、介護保険の手続きをスムーズに行えるよう、要介護認定の流れや必要な書類を確認しておきましょう。