認知症の検査費用はいくらかかる?どこで受けるかや検査の流れを解説

認知症は、病院での早期発見が迅速な対応に結び付くため大切です。そして適切な治療を受けるためには、医師による正確な診断が不可欠。「認知症の検査費用はいくらかかる?どこで受けるかや検査の流れを解説」では、認知症の診断に使われる検査の手法や種類について掘り下げます。検査方法として代表的な「神経心理学的検査」と「脳画像検査」の2つについても詳解。実際の認知症検査の流れについて説明します。

認知症の検査方法

認知症の検査方法

認知症の診断は問診、診察、面談そして検査の段階へと進み、医師は問診までは患者本人や家族から、症状の出現時期や進行状況などについて聞きます。

認知症の特性上、患者自身が自分の症状を自覚していないことがあるからです。そのため、家族や日常的に接触する人々からの観察結果が、重要な診断の指針のひとつとなります。

患者本人と家族が直面している症状について、家族構成や生活環境の変化、日常生活で難しくなってきたことや障害、過去の疾患や現在の薬物使用状況まで、できるだけ細やかに医師に伝えるため、事前に整理しましょう。

医師による診察では、血圧の測定、聴診が行われる他、言語能力や聴力、手足の感覚や自由な運動の能力、歩容(ほよう:歩き方)などを確認し、最後に検査を行います。脳の検査では、CTスキャン、MRIなど脳の状態を把握するための検査を通して、認知症の可能性をさらに詳しく確認。これらの検査により、医師は患者が認知症を患っているのか、どのタイプの認知症に属するのかを判断するのです。

認知症の診断時に行われる検査

認知症の診断時に行われる検査として、「神経心理学的検査」と「脳画像検査」があります。

神経心理学的検査

神経心理学検査とは、知能、記憶、言語などが低下する高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい:脳機能に何らかの障害を負った状態)を、数値化するための検査です。

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

長谷川式簡易知能評価スケールとは、記憶力を測ることを中心に、認知機能障害の有無を評価する検査です。「あなたの年齢はいくつですか?」という質問にはじまり、日時や曜日、今いる場所を聞いたりします。また、計算問題、名前の記憶の問題など9つの設問に患者が回答。30点満点のうち、20点以下が認知症の疑いが高いと診断されます。

ミニメンタルステート検査(MMSE)

ミニメンタルステート検査は、1975年(昭和50年)にアメリカのフォルスタイン夫妻が考案した検査方法で、世界中で広く使われています。検査では、長谷川式簡易知能評価スケールと同様に、見当識(けんとうしき:時間や場所を把握する能力)、記憶力、言語能力を評価しますが、ミニメンタルステート検査ではさらに、図形認識能力も評価。10~15分の短時間で行われ、11の質問に基づいて認知症の可能性を診断します。

時計描画テスト(CDT)

患者に時計の描画を依頼し、正確に描けるかどうかを評価します。簡単な検査であるため、受ける側の抵抗感は少ないです。

ABC認知症スケール(ABC-DS)

本人ではなく、その介護者に日常生活の動作や行動、心理症状についての質問を行い、9段階で評価を実施します。短時間で評価でき、専門医や臨床心理士でなくても測定が可能。認知機能、行動や心理症状、日常生活動作などを同時に評価できます。

Mini-Cog

3つの単語の記憶と再生、及び時計の描画能力を評価し、短時間で完了。ミニメンタルステート検査と同様の信頼性と言われています。

モントリオール認知評価法(MoCA)

所要時間10分前後のスクリーニングを目的とした検査。多領域(時間や場所の見当識、注意力、集中力、遂行機能、記憶、言語、視空間認知、概念的思考、計算)の認知機能をバランス良く評価できます。

地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシート(DASC-21)

認知機能と日常生活機能の障害を評価し、認知症の存在とその程度を判断する検査。21の質問からなり、5~10分程度で完了します。

これらの検査を行い、特定の点数を満たさない場合は、「認知症の疑いがある」と判定。点数が低いからといって、すぐに認知症と診断されるわけではありません。検査はあくまで認知症の診断の一部であり、最終的な診断は、医師による評価に基づいて行われます。

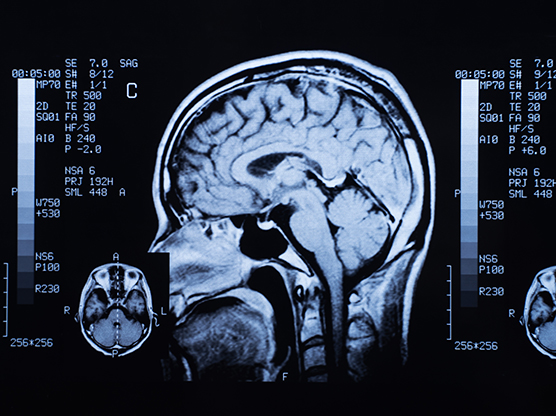

脳画像検査

脳画像検査は、脳の構造や機能を視覚的に評価することで、特定の脳領域の萎縮や血流の変化など、認知症の特徴を明らかにします。

コンピューター断層撮影(CT)

コンピューター断層撮影(CT)は、X線により人体の断面画像を撮影する検査です。骨や臓器などの形や大きさを把握し、脳に損傷や異変がないかを確認。脳腫瘍、脳卒中、出血その他の構造的な異常が認知症を引き起こしていないかをチェックできます。

磁気共鳴画像(MRI)

磁気共鳴画像(MRI)は、磁場と電磁波を用いて人体の断面画像を撮影する検査です。軟部組織や血管の状態を把握できるため、脳の微細な構造の変化や、脳の萎縮を細かく観察するのに最適。アルツハイマー型認知症の患者では、海馬領域の萎縮がみられることが多いです。

単一光子放射断層撮影(SPECT)

単一光子放射断層撮影(SPECT)は、放射性物質を注射し、その物質が放出するガンマ線を検出することで脳の血流や代謝状態を評価します。脳の血流低下がみられる部分は機能が低下している部分。これは特に、認知症による脳の機能的な変化を観察するのに有用です。

ポジトロン放出断層撮影(PET)

ポジトロン放出断層撮影(PET)は、放射性同位元素を含む、弱い放射能を出す薬を注射して、体内の代謝状態を画像化する検査です。脳のグルコース代謝を評価し、アルツハイマー型認知症などの認知症による代謝の低下を示すことが可能。また、アルツハイマー型認知症に特有の「アミロイドβ」や「タウ」といった病的タンパク質の蓄積を評価します。

認知症の診断に必要な検査費用

認知症の診断には神経心理学的検査、脳画像検査がありますが、75歳以上の高齢者には、2023年4月から「75歳以上の医療費無料化」が施行。そのため、75歳以上の高齢者が上記の検査を受けた場合は、自己負担額は無料になります。

神経心理学的検査

| 検査名 | 1割負担 | 3割負担 | 10割負担 |

|---|---|---|---|

| ミニメンタルステート検査(MMSE) | 550円 | 1,650円 | 5,500円 |

| 時計描画テスト(CDT) | 330円 | 1,000円 | 3,300円 |

| ABC認知症スケール (ABC-DS) |

330円 | 1,000円 | 3,300円 |

| Mini-Cog | 330円 | 1,000円 | 3,300円 |

| モントリオール認知評価法(MoCA) | 1,100円 | 3,300円 | 1万1,000円 |

| 地域包括ケアシステムにおける 認知症アセスメントシート (DASC- 21) |

550円 | 1,650円 | 5,500円 |

| 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R) | 330円 | 1,000円 | 3,300円 |

脳画像検査

| 検査名 | 1割負担 | 3割負担 | 10割負担 |

|---|---|---|---|

| コンピューター断層撮影(CT) | 4,500~6,000円 | 1万3,500~ 1万8,000円 |

4万5,000~ 6万円 |

| 磁気共鳴画像(MRI) | 4,500~9,000円 | 1万3,500~ 2万7,000円 |

4万5,000~ 9万円 |

| 単一光子放射断層撮影(SPECT) | 2万4,000~3万円 | 7万2,000~9万円 | 24万~ 30万円 |

| ポジトロン放出断層撮影(PET) | 2万4,000~3万6,000円 | 7万2,000円~10万8,000円 | 24万~ 36万円 |

出典:厚生労働省「診療報酬点数表」2023年4月1日 発行

厚生労働省「高齢者の医療費無料化」に関する資料 2023年3月23日発行

認知症検査の流れ

認知症検査は何科で受けるのか

認知症の症状が現れた場合は、神経内科や精神科、心療内科、脳外科などが適切な診療科となります。また、「もの忘れ外来」や「メモリークリニック」のような専門的な医療機関も選択肢。これらの診療科では、認知症の専門知識を持つ医師による診断が可能です。

適切な医療機関を選ぶことは簡単ではありません。まずは、日常的に診療を受けている「かかりつけ医」に相談するのがひとつの解決策。かかりつけ医は、必ずしも認知症の専門医である必要はありません。患者の健康状態を把握しており、信頼関係が築かれているため、認知症に詳しい医療機関を紹介してもらうことは可能。受診先選びは様々であり、自身の状況と信頼のできる医療機関の意見をもとに選択することが大切です。

| 診療科 | 特徴 | 対応領域 |

|---|---|---|

| 神経内科 (脳神経内科) |

脳神経疾患を内科的手段で治療 | 手足のしびれ、筋肉の異常など |

| 脳神経外科 | 脳神経疾患を外科的手段で治療 | 脳神経に関連した外科的な問題 |

| 精神科 | 強い精神症状の治療 | 抑うつ、不安、幻覚、幻聴、妄想、いらいらなど |

| 心療内科 | 心と体の両方の不調を治療 | ストレスによる心身の症状 |

| かかりつけ医 | 認知症だけでなく日常的な診療 | 広範な健康問題、一般的な診療 |

- 1問診

-

認知症診断の初期に行われる「問診」は、医師が患者本人や家族から、病歴や日常生活の様子、現在の症状までを詳しく聞くことです。問診では以下のような項目について具体的に尋ねられます。

項目 内容 症状の始まりと経過 症状がいつから始まったか、進行が徐々になのか急激にかを確認 具体的な症状 忘れやすさ、判断力の低下、言葉の見付けにくさなど、具体的な症状や行動の変化を把握 生活環境と家族歴 認知症の家族歴、生活スタイルや環境が認知症リスクを高める可能性を評価 既住病と現在の治療 過去の疾患や現在の治療、服薬状況を調査。これらが認知症症状の原因や悪化要因となる可能性を検討 日常生活の困難 食事準備、買い物、運転などの日常生活での困難や変化を確認 - 2身体検査

-

認知症の診断は、認知症の症状を引き起こす可能性のある、他の疾患の有無を調べる目的で行われます。

- 一般的な健康状態の確認

- 他の身体部位の検査

- 視覚と聴覚の検査

- 血液検査

- 薬物スクリーニング

患者の全般的な健康状態を評価し、栄養状態、活動レベル、心拍数、血圧などを確認。

心臓、肺、腹部などの検査を行い、異常の有無を確認。例えば、心臓病や呼吸器疾患は酸素供給を妨げ、認知症のような症状を引き起こすことがあります。

高齢者では、視覚や聴覚の症状を認知症と誤って判断してしまう場合があるので、正確な診断のため検査を行います。

血液検査は、認知症の症状を引き起こす可能性のある他の状態を評価。例えば、甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症、高血糖、高コレステロール、腎臓または肝臓の問題などが含まれます。

服用している薬物が、認知症の症状を引き起こしていないかを確認。一部の薬物は、混乱や記憶障害を引き起こす可能性があります。

- 3脳の画像検査

-

脳画像検査は、患者の脳の構造と機能を評価し、認知症とその他の神経学的疾患を診断するために実施します。検査は患者の症状、健康状態、そして他の診断テストの結果に基づいて選択され、その種類はコンピューター断層撮影(CT)、磁気共鳴画像(MRI)、単一光子放出コンピューター断層撮影(SPECT)、ポジトロン放出断層撮影(PET)等です。

- 4神経心理学的検査

-

神経心理学的検査とは、一人ひとりの脳機能や認知能力を詳細に評価する手段で、記憶、注意力、言語能力、視覚空間能力、問題解決能力、計画性などの認知機能を評価します。

神経心理学的検査は、主に紙とペンを用いて実施。患者の年齢、教育水準、文化などによって調整され、各人の特定の認知機能を評価するものです。記憶力のテストでは、覚えたことを一定時間後に思い出せるかどうかを評価します。

言語能力のテストでは、言葉の理解や発話、会話能力を評価し、視覚空間能力のテストでは、物体の形や配置を認識したり、地図を読んだりする能力などを評価。神経心理学的検査は認知症の診断だけでなく、進行度や型を特定し、最適な治療計画を策定することも可能です。また治療の進行を追跡し、病状の改善や悪化を判断するためにも使用されます。

まとめ

認知症については、患者本人と家族が直面している様々な症状を、なるべく正確に医師へと伝えるため、診察前には必ず情報を整理しましょう。認知症の診断時に行われる検査には「神経心理学的検査」と「脳画像検査」があり、最近は人手をかけずに評価できる新しい技術も開発。タッチパネル式のコンピューターやタブレットを利用して認知機能の状態を評価することも可能です。適切な医療機関を選ぶことは容易ではないので、まずはかかりつけ医に相談しましょう。