認知症による暴力を受けたときの対応方法は?原因や治療法も解説

認知症には様々な症状が現れますが、特に認知症患者による暴力は、家族、介護する人だけでなく、認知症患者本人にとって非常に困難な問題です。「認知症による暴力を受けたときの対応方法は?原因や治療法も解説」では認知症に伴う暴力、暴言の概要、その原因について解説。また、家族や介護する人が暴力、暴言を受けた際の対応方法、治療方法についても紹介します。

認知症による暴言、暴力とは

認知症の方を介護する上で、暴力と暴言に悩まされる方も少なくありません。なお、暴力とは、殴る蹴るなどの物理的に影響を与えるような行為とされ、暴言とは乱暴な言い回し、人を傷付けるような言動を指します。

認知症による暴力は周辺症状のひとつ

認知症の症状は、「中核症状」と「周辺症状」の2つに分類。暴力、暴言はこのうちの周辺症状にあたります。

中核症状には、記憶障害、見当識障害(けんとうしきしょうがい:場所、日付が分からない)、失行(しっこう:当たり前に行えていたことができなくなる)、失認(しつにん:物を見ても何か分からない)、理解力と判断力の低下、失語(しつご:言葉が話せない、理解できない)などが存在。

また、中核症状は脳萎縮など、直接的な脳の障害により出現するとされています。この中核症状に関しては、治療により症状の進行を遅らせることは可能ですが、根本的な症状の改善は困難です。

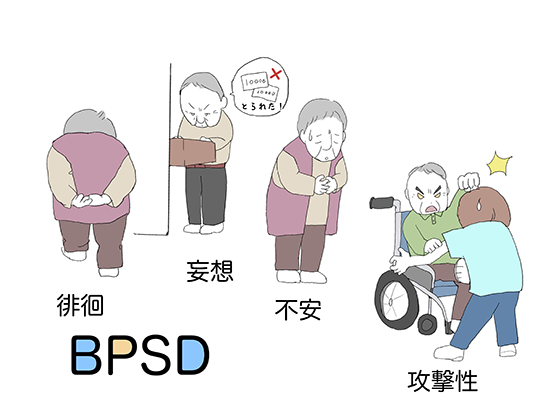

一方、周辺症状は別名として「行動、心理症状」(BPSD)とも呼ばれます。暴力、暴言に加えて、抑うつ、妄想、睡眠障害、徘徊、意欲低下、幻覚などが出現。この周辺症状とは、中核症状を要因として起きる「二次的な障害」です。

中核症状の記憶障害、見当識障害による、不安や焦り、自尊心の低下、不適切な環境など様々な要因が影響して、周辺症状が起きるとされています。なお、周辺症状は適切な環境、周りの方とのかかわり方、リハビリテーション、適切なケアによって改善が図れるのです。

セクハラ行為も暴力の一種

相手が嫌がっているのに体を触る、不適切な性的発言をする、このような「セクハラ行為」も暴力行為にあたります。実はこのセクハラも周辺症状のひとつで、脳の萎縮により、行動が抑制できなくなり、行為に至ることがあるのです。また、多くのセクハラ行為は男性から女性に対して行われ、環境調整とコミュニケーション方法によって多くは改善が図れます。

暴力、暴言が起きる原因

認知症の周辺症状による暴力、暴言が起こる原因は下記の通りです。

- 1感情のコントロールが難しい

-

認知症の症状は脳の萎縮、障害によって発症。特に情動を司るとされている前頭葉に障害のある方は、感情のコントロールが難しくなります。

その上でストレスを感じているとき、状況を理解できていないときに、感情が抑えられなくなり、暴力に至ってしまうのです。

認知症による暴言、暴力は脳の障害によって起こるものであり、認知症の方の性格のせいではありません。このことを家族、介護する人が理解し、認知症の方に対して大きな声で怒るなどの恐怖心を与えるような行為は避ける必要があります。怒ることで、余計に興奮させたり、暴力を助長させたりする可能性があるため、注意をしましょう。

- 2否定、自尊心を傷付けられる

-

自尊心の低下は、認知症の症状を悪化させる可能性が高いとされます。認知症の方は、記憶や理解力の低下により、これまで当たり前にできていたことが困難に。このようなことが続くと恐怖心、羞恥心などマイナスの感情が芽生え、自尊心の低下へ繋がるのです。認知症患者自身が、良かれと思って行動したことが否定されたり、自尊心が傷付いたりしたことで、ストレスが溜まって暴力、暴言に発展します。

- 3不安を感じる

-

認知症の方の中には、不安を感じやすい方が少なくありません。不安により感情がコントロールできなくなり、その不安を解消するために暴力、暴言に至ることがあります。特に認知症状の進行、できないことが多くなること、状況理解が難しいことから不安を感じやすくなってしまうのです。また、介助をされているという状況が理解できず、介護する人へ暴れてしまうこともあります。

- 4薬の影響

-

認知治療のために服用している影響で暴力、暴言が起きていることも。これには薬の副作用が考えられるのです。例えば、「ドネペジル塩酸塩」といった薬の副作用には怒りやすさ、躁状態、興奮、攻撃性などがあります。そのため、薬を服用している場合は、まずは副作用の影響を疑っても良いかもしれません。また、ひとつの薬の影響だけでなく、複数の薬が原因となっていることもあります。なかには飲み合わせの良くない薬もあるため、服用している薬の種類が多い方には特に注意が必要です。

- 5認知症の種類によるもの

-

認知症の種類によっては暴言、暴力の症状が出やすいものも存在。特に前頭側頭型認知症は暴言、暴力が出現しやすい種類とされています。前頭側頭型認知症を発症すると、性格の変化、反社会的な行動、衝動的になりやすいといった特徴があり、興奮と怒りに繋がりやすく、暴力、暴言が度々見られるのです。

また、レビー小体型認知症にも、幻視、気分が変わりやすいといった特徴があります。この幻視が続くと不安、混乱が強くなり暴力行為へ至ることもあるのです。さらに、血管性認知症でも、感情のコントロールが困難になることから、暴力、暴言が時々見られます。

暴力、暴言への対応方法と治療法

認知症の方の意思を尊重する

認知症の方から暴力、暴言があっても、相手を否定したり、傷付けたりすることは厳禁。相手の意思を何よりも尊重することが大切です。認知症の方は、状況理解、環境への適応が苦手であり、不安や恐怖心を感じやすくなっています。そんな状態で否定をされたり、傷付けられたりすると、余計に不安や恐怖心が強くなるのです。

また、否定され続けると自尊心の低下にもつながり、認知症の症状を悪化させる可能性もあります。認知症の方がなぜ暴力、暴言に至ったのか、どんなことに不安や恐怖心を感じているのか、原因を探ってみましょう。さらに、認知症の方に寄り添って、不安、不満、恐怖心について傾聴することも大切です。その際は、認知症の方の味方であることをしっかりと伝えましょう。

心理的、物理的な距離を置く

親子、夫婦であっても認知症の方の介護は大変なものです。他に介護をする人がいるのであれば、暴力が続く場合、一度距離を置くことも大切。そのため、介護保険制度を利用した訪問介護、通所介護、あるいは高齢者施設への入所も検討しましょう。

薬物療法

暴力、暴言を薬物療法で軽減させることが可能な場合もあります。漢方薬、向精神薬など、周辺症状の軽減に効果的な薬は多く存在。しかし、これらには副作用もあるため、服用には注意が必要です。

ルーティン化療法

認知症の症状を改善する非薬物療法として、「ルーティン化療法」があります。このルーティン化療法は、認知症の中でも暴言、暴力行為が起こりやすい、前頭側頭型認知症の方に使用される治療法。興奮しやすい時間帯に、好きな趣味活動に没頭してもらうようにしたり、デイサービスへ通ったりして、生活のリズムを保つものです。生活をルーティン化することで、不安と恐怖心の軽減や、暴力、暴言における改善が期待できるとされています。