認知症の介護をする家族の気持ちと対応|限界になる前に介護保険サービスの活用を

認知症は、思考、記憶、判断力などの低下を引き起こすことから、日常生活への影響が大きくなります。そのため、認知症の介護について、家族が理解し、適切なサポートを提供することが重要。認知症介護の知識と理解を深めることで、認知症患者にとってより良い生活を実現する手助けが可能です。「認知症の介護をする家族の気持ちと対応|限界になる前に介護保険サービスの活用を」では、認知症患者の心に寄り添いながら、家族がたどる心理と、認知症患者の「その人らしさ」を大切に支えていくために家族ができる具体的な方法について掘り下げます。

認知症患者を介護するための基礎知識

認知症介護をする上で大切なのは、「人としての尊厳を尊重した介護」です。

認知症になった本人は、自分の状況が少しずつ変化していくことに不安を感じています。そのため、介護の際には、その不安な気持ちに寄り添いながらサポートすることが重要。また、認知症の症状が現れた場合には、その行動の原因を考えることが必要です。

認知症介護の基本的ケア

認知症介護は、「見守り・観察」、「健康管理」、「気持ちのケア」という3つの要素に分けることができます。

見守り・観察

認知症患者の行動には、本人なりの目的、過去の習慣がかかわっていることがあります。そのため、すぐに注意するのではなく、冷静に観察することが大切。例えば、徘徊などの行動が起こった場合には、なぜそのような行動が起きたのかを考えることが重要です。

健康管理

認知症患者は、自分の体調変化を伝えることが難しくなることがあります。介護する人は、認知症患者の薬の服用状況や体調の変化に注意を払うことが必要。定期的な健康チェックや医師との連携を通じて、健康管理をしましょう。

気持ちのケア

気持ちのケアでは、認知症患者の気持ちに寄り添うことが重要です。介護者はただ話を聞くことだけでなく、相手の感情や気持ちを理解しようと努めることも必要。認知症患者は記憶力が低下しますが、感じた感情は消えません。認知症の方が失敗や怒られた経験をした場合、その感情が残ります。介護者は優しく対応し、安心感を与えることで良好な関係性を築くことが大切です。

介護をする家族がたどる4つの心理ステージ

家族が認知症になった場合、家族は最初に戸惑いを感じたり、否定をしたりします。その後、段階を経て受け入れていくのです。ここでは、介護をする家族がたどる4つの心理ステージを解説します。

第1段階 戸惑い・否定

第1段階は、家族が介護の現実を受け止める上での戸惑いと否定のステージです。

認知症の症状が家族に見られたり、病院で認知症と診断されたりしたとき、家族は驚きや戸惑いを感じます。現実を受け入れることが難しく、「そんなはずはない」と否定することが一般的。認知症の病状は一度理解しても、まだ「何かの間違いだ」と思いたくなることがあります。

家族は、他の病気の影響や一時的な問題と考えたり、すぐに治ると期待したりすることも。この段階では、現実を受け入れられないため、情報収集や治療方法の探求を始めることもあります。

第2段階 混乱・怒り・拒絶

第2段階は、家族が混乱や怒り、拒絶感を経験するステージです。認知症の症状が進行すると、家族は「なぜこんなことが起こるのか?」や「どうすれば良いのか?」といった混乱状態に陥ります。

しかし、同時に目の前の現実に対応しながら介護を続けなければならない責任も感じてしまうのです。これにより、家族は認知症そのものや認知症を発症した本人に対して怒りを感じることも。介護の負担や理解の難しさから、絶望感が生まれ、他人の援助を拒絶。家族は社会とのつながりを遮断し、孤立した状況に陥ることもあるのです。

第3段階 割り切り・諦め

第3段階は、家族が割り切りや諦めの気持ちを抱くステージです。介護の負担が軽減されることはなくても、家族は悲観的な気持ちにとらわれず、認知症の方を介護できるようになってきます。

この段階では、認知症が良くなることなく進行する状態を諦めつつも、上手く付き合いながら家族と共に生活していくことを受け入れ始める時期。現在の状況を肯定し、介護の現実に向き合うことができるようになります。

第4段階 受容

第4段階は、家族が受容の段階に入ります。この時点では、認知症になった本人の存在だけでなく、認知症そのものや自身の介護役割を受け入れ、その存在の価値を再認識することができるように。

家族は、認知症を通じて初めて本来の姿を知ることができたり、認知症介護を通じて出会った多くの人々との絆を築けたりすることによって、肯定的な意味を見出します。

例えば、「認知症になった親を介護する中で、親の真の姿を理解することができたので、それはとても良かった」と感じたり、「認知症介護を通じて出会った人々とのつながりがあり、それは将来自分自身が認知症になったときにも役立つだろうと感じる」といったポジティブな捉え方ができたりするようになるのです。

この最終ステージでは、家族は自身が認知症の家族と共に生きてきた経験を重んじ、それを受け入れます。そして、未来に向けて前向きな姿勢を持つようになるのです。

認知症介護と介護保険サービス

認知症では、家族による介護だけでは限界もあります。そのため、認知症と診断されたら、介護保険サービスの活用を検討しましょう。

介護保険サービスとは、2000年(平成12年)から始まった介護保険制度に基づいて支給されるサービスで、要介護認定を受けることで利用が可能です。

介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定とは

要介護認定とは、高齢者や障害を持つ人が介護サービスを受ける際に、その人がどの程度の介護を必要としているかの判定です。具体的には、高齢者本人やその家族が市区町村などの自治体に介護サービスを利用するための申請を実施。その際、専門の認定審査員が、対象者の身体的な状態や生活、心理状態などを詳しく調査し、必要な支援や介護の程度を判定します。

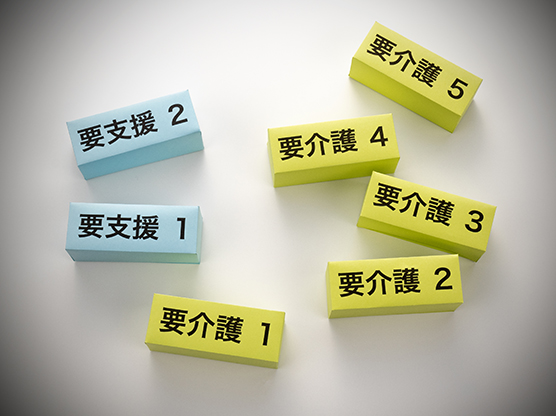

要介護認定は、一般的に「要支援」や「要介護」の2つにレベル分けを実施。これらはさらに細かく段階が分かれており、要支援の場合は「要支援1」と「要支援2」、介護の場合は「要介護1」から「要介護5」までのレベルがあり、数字が大きくなるほど介護が必要な状態が重くなっています。

要介護認定を受けることで、本人や家族は公的な介護保険制度を活用して、介護サービスを受けることが可能。認定された要介護度により、デイサービス、訪問介護、介護施設への入所など、様々なサポートを受けることができるのです。

要介護認定は定期的に見直しが行われ、状態の変化に応じてサポートの内容が変更されることもあります。

要介護認定を受けるために必要な申請手続き

要介護認定を受けるためには、以下の手続きが必要です。

- 1申請書を入手

-

申請書類は地域包括支援センターや市区町村役場の担当課から入手できます。要介護認定を受けたい旨を伝え、必要な書類を受け取りましょう。役所まで行く時間がない場合は、市区町村のウェブサイトから申請書類をダウンロードすることもできます。

- 2申請書の提出

-

申請書類には、被保険者の介護保険被保険者証または医療保険の被保険者証の番号を記入します。また、主治医もしくは市区町村が指定する医師による「主治医意見書」の提出も必要。申請書類は介護保険課の窓口または地域包括支援センターに提出します。

- 3訪問調査

-

申請が受理されると、訪問調査員が患者の自宅や介護施設を訪問し、聞き取り調査を行います。訪問調査員は、認知機能の低下の程度や日常生活における支障の程度、身体機能の状況などを把握するための調査を実施。調査の結果、要介護認定が必要と判断された場合、一次判定が行われます。

この一次判定では、申請内容や訪問調査の結果をもとに、要介護認定の必要性を判断。一次判定後、介護支援専門員による詳細な調査が行われ、二次判定が行われます。この詳細な調査では、認知症の状態や日常生活の支援の必要性について、より具体的な情報を収集。介護支援専門員は、認知症の知識と経験を持ち、総合的な判断を行います。

- 4判定から結果の受理

-

二次判定後、要介護認定がされた場合、結果を本人に通知。要介護度の判定結果は、申請から原則30日以内に通知されます。要介護認定の結果通知では、認知症の方とその家族に対して、認定内容や支援サービスの利用方法などについて説明が行われます。この通知を受けたら、ケアプランの策定や介護サービスの利用などが可能です。

介護保険サービスの利用方法

介護保険サービスを利用する場合、まず、患者の介護や支援の必要性に応じて、介護支援専門員(ケアマネジャー)と一緒にケアプランを作成。ケアプランは、患者の状態や要件に基づいて、必要な介護サービスを組み合わせて提供する計画です。

認知症の場合、認知症の進行度や日常生活のサポートが必要な領域などを考慮して、作成。ケアプランができたら、介護サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。介護サービス事業所は、国の定めた基準に基づいて、介護サービスを提供するための認可や許可を受けた施設や企業。介護サービス事業所との契約により、必要な介護サービスを受けることができます。

認知症介護を行う本人のケア

認知症患者の介護には、認知症患者だけではなく、介護をする家族の健康も重要です。認知症患者の介護を行う本人のケアについて、解説します。

イライラをため込まない

介護は常に体力的・精神的な負担を伴うものです。しかし、介護者が自身の感情や状況を無視して無理をすると、自己犠牲の連続となり、介護疲れや介護うつ状態に陥る可能性も。家族はイライラや悩みをため込まず、自分自身の感情を大切にすることが必要です。

家族や身近な人とコミュニケーションを積極的に取ることで、感情を共有し、支え合い、心の負担を軽くしましょう。

レスパイトケアサービス

レスパイトケアは、介護者が一時的に介護から離れて休息やリフレッシュをするためのサービスです。要介護認定を受けると、介護度によりデイサービス、訪問介護、ショートステイなどが利用できます。

デイサービスは、昼間に利用する日帰りの施設で、食事や入浴の介助、健康管理、レクリエーション、機能訓練などのサービスを提供。特に認知症デイサービスでは、認知症のケアに精通した職員が対応し、症状に応じたケアを受けることができます。

訪問介護は、介護者の自宅を訪問して入浴や食事の介助などを行うサービス。介護者の身体的負担がある場合は身体介護を、日常生活のサポートに疲れを感じる場合は生活援助を利用することができます。ショートステイは、最大30日間預けられる施設で、介護者が休息を取るために利用。旅行や出張、冠婚葬祭などで介護者が一時的な休息を必要とする場合におすすめです。

また、医療保険で利用できるレスパイト入院もあります。家庭の事情で認知症患者の介護が困難な場合でも一時的に入院し、食事や入浴などの生活援助から必要な医療管理までを行ってもらうことが可能です。

認知症患者の地域交流を行う

認知症の進行に伴い、認知症の方はコミュニケーションが難しくなっていきます。社会とのつながりが減少し、孤独感や寂しさを感じることも。孤立してしまうと認知症の進行が早まる可能性もあります。

そのため、地域交流を通じて、社会的なつながりを維持することで認知症の進行を防ぐことを検討しましょう。地域交流の方法としては、以下の方法があります。

- 地域のイベントやコミュニティ活動に参加する。

- 認知症サポーターの活動や認知症カフェに参加する。

- 地域の散歩や公園でのリラックスした時間を過ごす。

認知症患者の悪化を防ぐことが、認知症を介護する家族のケアにもつながるのです。

まとめ

本記事では、認知症患者の心に寄り添いながら、家族がたどる心理と、認知症患者の「その人らしさ」を大切に支えていくために家族ができる具体的な方法について掘り下げました。

認知症患者を抱える家族は、家族が認知症であると受け入れるまでに4段階のステップを踏みます。時間をかけて認知症患者を受け入れようとしますが、ストレスをためることも少なくありません。介護保険サービスを活用しながら少しでも負担を軽減しましょう。

またレスパイト入院なども活用してリフレッシュを取り入れながら介護を続けることが大切です。