認知症の診断基準・検査方法は?診断方法や検査の費用を解説

「認知症の診断」は一度で確定するものではなく、複数の診断と確定診断を行うことが必要です。医療機関では、高齢者における患者の症状を評価し、記憶力や思考能力、判断力などを試験するための様々なテストを実施。また、脳の画像診断や血液検査も行われ、他の可能性を除外するために必要な場合もあります。このような一連の診断を通じて、認知症と種類が明らかになるのです。「認知症の診断基準・検査方法は?診断方法や検査の費用を解説」では認知症の診断について詳しく解説します。

認知症の診断方法

認知症の兆候として、もの忘れ、日常的なミスの増加が見られることがあり、疲労やストレスの結果だと誤解されがちです。

また、うつ病、更年期障害と混同されることも少なくありません。このため、認知症における適切な治療を受けるまで時間がかかったり、誤った診断が行われたりするケースが多いのです。

認知症と間違えやすい疾患

脳炎、髄膜炎

「脳炎」、「髄膜炎」とは、脳とその周辺部分に炎症が生じる疾患で、記憶障害など認知症に似た症状が現れることがあります。脳炎、髄膜炎はウイルスや細菌が原因で発症。また、自分の免疫システムが脳を攻撃することで発症する「抗NMDA受容体脳炎」では、幻覚、妄想といった認知症と同じ症状が現れることがあります。

低甲状腺機能症

甲状腺は喉の周辺に位置しており、甲状腺ホルモンを産出。何らかの要因でこのホルモンの生成が低下すると、「低甲状腺機能症」を発症します。

低甲状腺機能症により、体温の低下、足のむくみ、エネルギー低下によって、うつ病に似た症状が出て、認知症とも類似した症状を示すことがあるのです。そのため、認知症状が見られた際には、まずは甲状腺ホルモンを血液検査で確認することが推奨されています。

特発性正常圧水頭症

人間の脳は、脳脊髄液で守られていますが、この脳脊髄液が異常に増えると、脳に対する圧力が増加。これを「水頭症」と呼びます。水頭症は多種多様であり、特に高齢者に見られるのが「特発性正常圧水頭症」。認知症と同様に認知機能の低下、歩行の不安定性、尿失禁などの症状が見られることがあります。

硬膜下出血、硬膜外出血

頭を強く打つと、脳と頭骨の間に血が溜まる「血腫」が発生。血腫は急に大きくなることもあれば、数週間から数ヵ月かけて少しずつ大きくなることもあります。また、血腫ができると、脳に圧力を加えて傷を付けることがあるため、認知機能の低下、思考低下など認知症に似た症状が出るのです。なお、この血腫の有無は、頭部のCT検査にて確認することができます。

てんかん

「てんかん」は、脳の神経細胞が過剰に興奮することで、意識を失ったり、手足が痙攣したりする疾患です。比較的若い時期に現れることもあれば、年齢を重ねて脳の血管に問題が生じることで発症することもあります。てんかんは、予測不能な発作が特徴で、不快感、動悸、めまいといった自律神経系の症状も出現します。さらに、発作は幻覚を伴って意識が霞むこともあり、これらが認知症と誤認されることがあるのです。また、「一過性てんかん性健忘」と呼ばれる、一時的な記憶喪失も引き起こすことがあり、これも認知症と混同されることがあります。

その他の疾患

肝臓、腎臓の機能不全、心臓疾患、肺炎などが原因で認知症と同じ、せん妄症状を引き起こすことが存在。せん妄の症状は人それぞれで、記憶障害や判断力の低下だけでなく、精神的な問題も起こります。また、無気力、怒り、幻覚、妄想などの症状も発症。これらの症状は、原因となる疾患が改善すると、徐々に軽減することが少なくありません。

薬の影響による副次的症状

薬による副作用でも、認知症と同じせん妄状態を引き起こします。特に、睡眠促進薬、抗不安薬として使われるベンゾジアゼピン系の薬剤が、高齢者におけるせん妄の一因となることがあるのです。また、胃腸薬、免疫を抑制するステロイドなどでも、せん妄を誘発。薬が引き金となってせん妄が発生した場合、薬の使用を停止することで、症状が改善することが多いとされています。

認知症の診断は何科で受けるか

認知症は、その原因によっては薬物治療により病状の進行を遅らせることが可能。そのため、異常を感じたら早めに医療機関にて診察を受けることが重要です。「かかりつけ医」や働いている職場の産業医まで相談するのが良いでしょう。また、地域の自治体では認知症に関する相談窓口を設けています。相談窓口では、「認知症医療センター」、「認知症専門医」、「認知症支援医」についての情報を得ることが可能です。

かかりつけ医

かかりつけ医では、患者からの訴え、現れる症状を詳しく聞き取って診断します。その後、認知能力の評価テストを実施。

評価テストで認知機能の低下が疑われる場合は、神経科医、精神科医あるいは認知症専門医を紹介します。

もの忘れ外来

「もの忘れ外来」とは、認知症あるいは「軽度認知障害」といった症状が潜んでいる可能性がある患者に対して、医療ケアを提供する専門外来。診断から治療、患者と家族の総合的なケアまでを提案します。もの忘れ外来は主に神経科、精神科、老年医学科などの専門医が担当。認知症、軽度認知障害の早期発見に重点を置いており、症状の早期発見と適切な介入によって、症状の進行を遅らせ、生活の質を維持することを目指しています。

患者の生活環境、社会的な背景を考慮に入れた、ケアプランを提供することも重要な役割のひとつです。

認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターとは、認知症に関する全般的な支援を提供する医療機関。もの忘れの相談から認知症の診断と治療、介護保険制度の申請まで、認知症の患者とその家族を支援します。認知症疾患医療センターの特徴としては、地域の医師、介護施設、支援センターなどと連携し、医療と介護を一体的に提供していることです。

また、認知症疾患医療センターは厚生労働省の基準に基づき、3つのタイプに分けられます。ひとつ目は「基幹型」で、主に大病院に設置。2つ目は「地域型」で精神病院などに設置されています。3つ目は「連携型」で地元クリニックなどにある場合です。これらの認知症疾患医療センターでは、専門の医師や心理技術者、精神保健福祉士、保健師、看護師などが在籍し、他の医療機関との連携を通じて検査、入院治療を提供しています。なお、認知症疾患医療センターを受診するためには、かかりつけの医師からの紹介状が必要です。

自宅でできる認知症診断テストの種類と基準

認知症自己診断テスト

「日本認知症予防協会」が開発した「認知症自己診断テスト」は、認知症の早期発見やリスクの認識を目指した、手軽な質問方式のツールです。認知症の兆候を感じた場合、自身や周囲の方の状態を確認したいときに便利なツールとなります。ただし、この認知症自己診断テストは参考の一部であり、専門家の評価を補完するものではありません。

認知症自己診断テストは、記憶、言語スキル、計算スキル、判断力、空間認識など、認知機能にかかわる設問で構成されたテストです。認知症自己診断テストの結果が、認知症の初期症状及びリスクを示唆する場合、専門医による評価を迅速に求めることが推奨されています。

自己チェック認知症気づきリスト

とうきょう認知症ナビは、東京都福祉保健局が運営する、認知症についての情報を提供するホームページです。「自己チェック認知症気づきリスト」は、ホームページで公開されている、認知症の症状を見付けるためのツール。この自己チェック認知症気づきリストでは、記憶、言葉の使い方、計算、判断力などについて、自分ができるかどうかを4段階で評価する設問が計10問あります。自分の認知能力を手軽に評価できることが特徴なのです。

コース立方体組み合わせテスト

「コース立方体組み合わせテスト」は、言葉を使用しない認知能力試験。4つの異なる色を用いて立方体を組み合わせて17のパターンを作成します。一般的な言語を使用するテストと異なり、コース立方体組み合わせテストは聴覚障害者、難聴者、言語障害者、脳損傷の後遺症を持つ高齢者でも行うことが可能です。また、コース立方体組み合わせテストは、直感的な操作と分かりやすさが特徴で、特別な訓練の必要がないことから、全国のリハビリテーション施設で幅広く利用されています。

DASC-21

「DASC-21」(地域包括ケアにおける認知症アセスメントシート)は、認知機能、日常生活における能力の低下を簡単かつ迅速にチェックできるツールです。DASC-21では、日常生活に密接に関連した設問が含まれており、認知症の可能性がある人やその家族が理解しやすいように設計されています。そのため、専門家から家族まで、幅広い方々が使うことができるのです。

また、DASC-21は、認知機能と日常生活機能を全面的に評価すること可能。具体的な質問に基づいて観察を行う評価法が取られており、短時間で完了することができるという特徴があります。

神経心理学的検査の種類と基準

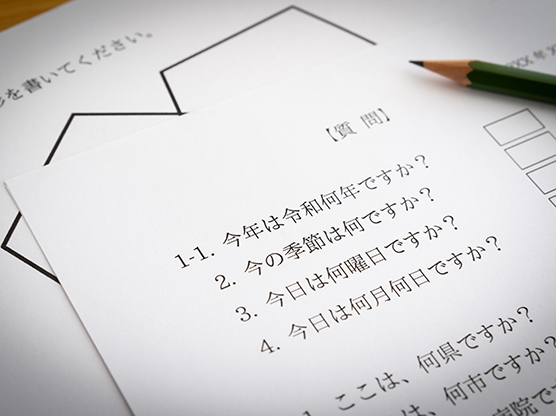

改正長谷川式簡易知能評価スケール

「改正長谷川式簡易知能評価スケール」(HDS-R)は、認知症の症状を見付けるためのテストです。

簡単に認知症を見分けることができるため、今では日本全国の医療機関にて使用。改正長谷川式簡易知能評価スケールでは、主に記憶力の問題を調べます。

MMSE検査

「MMSEテスト」(ミニメンタルステート検査)は、認知能力の問題を素早くチェックする方法です。もともとは精神疾患にて、認知機能に問題のある方を見付けるために作られましたが、使いやすさから、精神疾患の有無にかかわらず、認知症の診断に広く使われるようになっています。MMSEテストには11の項目があり、「時間や場所を理解する力」、「言葉を繰り返す力」、「注意力と計算能力」、「言葉を覚えておく力」、「言葉を理解して使う力」、「図をコピーする力」などを評価。各項目には点数が付けられ、その合計点が認知症判定の基準となります。

アルツハイマー病評価スケール

「アルツハイマー病評価スケール」(ADAS)は、アルツハイマー病の状態を見るための尺度です。このテストでは「ADAS-cog」、「ADAS-non cog」の2つから成り立っています。

ADAS-cogでは、「記憶」、「言語」、「行動」について11項目を評価。具体的な項目として、「単語の再生」、「話す能力」、「言葉の理解」、「単語を出すのが難しい」、「口答の指示を聞き取る」などです。各項目は、尺度の評価表に基づいて点数を付けます。最終的に全項目の点数を合計しますが、認知機能の問題が深刻なほど点数も高くなるようになっているのです。一方、ADAS-non cogでは、「感情が高ぶる」、「憂鬱な気分」、「集中力がない」、「検査に協力する」などの10項目を評価し、同じように項目ごとに点数を付けます。

ウェクスラー成人知能検査

「ウェクスラー式知能検査」(WAIS-R)は、70年以上も昔から使われている知能を検査するツールで、日本では子供から大人まで、知能指数を測るために実施。このウェクスラー式知能検査は、年齢ごとに3つの種類があります。子供向けが「ウィスク」(WISC)、大人向けが「ウェイス」(WAIS)、そして幼児向けが「WPPSI」です。なお、ウェクスラー式知能検査は、心理カウンセラー、臨床心理士など専門家が直接対面して行います。

ウェクスラー式知能検査の大きな特徴のひとつは、子供から大人までの知能がどのように発達しているか、時間が経つにつれてどう変化するかを詳しく見ることができるという点です。また、ウェクスラー式知能検査は、知的障害、発達障害の診断にも役立ちます。

高齢者うつスケール

「高齢者うつスケール」(GDS)は、高齢者におけるうつ病の早期発見を目的とした自己申告型の評価ツールです。高齢者うつスケールは、計30問の設問からなり、設問は「はい」または「いいえ」の形式で、日常生活の中で感じること、心の状態について問われます。点数は、回答に基づいて加算され、最終的なスコアが算出。このスコアが高いほど、うつ病の可能性が高いとされているのです。

時計描画検査

「時計描画テスト」(CDT)は、極めて簡単に行えるツールで、指定された時間を示す時計を紙に描きます。その後、試験官が同じ時間を示す時計を描き、テストを受ける方に模写してもらうのです。テストを通して、記憶力、空間認知能力、注意力、そして遂行機能のチェックを実施します。

例えば、数字や針を正しく配置できない場合、空間認知能力と注意力に問題が生じていることを示唆。また、指定された時間を時計に反映させられない場合、理解力と遂行機能に問題があることが示唆されるのです。

認知症診断の流れ

認知症の診断プロセスは、一連の検査と評価を経て行われます。認知症が疑われたりする場合は、さらに詳細な認知能力テスト、画像診断、血液検査などが実施され、最終的な診断が下されるのです。

- 1問診

-

「問診」では現在の健康状態や、過去の病歴、家族歴、生活スタイルなどを診察。特に、近頃になって記憶がどう変わったか、行動に何か変化はないか、日々の生活で困っていることは何かなどについて詳しくチェックします。認知症が初期症状、あるいは他の疾患が同時に存在していないかなどを確認するためにも重要です。

また、患者の仕事内容や趣味、人間関係、ストレスの状況なども詳しく聞き、認知力が下がっていることが日々の生活、仕事にどのような影響を与えているかを判断します。また、家族や友人からも情報を集めることで、患者自身が気づいていない症状、生活の変化を見付けることが可能です。この初期の問診で、認知症の可能性があると思われる場合、身体検査など詳しい検査を行うことになります。

- 2身体検査

-

認知症の可能性がある患者の健康状態を把握するために、「身体検査」を実施。身体検査では血圧、心拍数、体温などをチェックします。さらに、視力や聴力といった感覚能力も評価。これらの検査を行うことで、健康状態の悪化が認知症状を引き起こしていないかを確認できるのです。

- 3脳の画像診断検査

-

身体検査が行われたあと、脳の詳細な状態を確認するために、MRI、CTによる「脳の画像診断検査」を実施。画像診断検査では、脳の形状、脳内部にある血管の状態、さらには脳組織における異常がないかを明確に確認することが可能です。画像診断検査の結果から、アルツハイマー型認知症といった特定の認知症や、脳卒中、脳腫瘍といった他の脳疾患に関する病状を正確に把握することができます。

- 4神経心理学的検査

-

脳の画像診断に続いて行われる、「神経心理的検査」では、記憶力、注意力、思考力、言語の理解と表現といった脳の機能を対象に実施。神経心理的検査の結果を通じて、認知機能の低下と重症度を評価し、最終的に認知症の具体的な種類を特定することが可能なのです。

認知症の診断にかかる費用

認知症の診断にかかる費用は、具体的な検査内容、医療機関によって費用が変動します。

基本的な認知機能テストは、220~850円で受けることが可能で、より詳細な画像診断を行うMRI、CT検査の場合、費用は4,000~9,000円程度が目安です。さらに高度なSPECT検査には、健康保険における3割負担であっても約3万円の自己負担費用がかかることもあります。また、改訂長谷川式認知症スケールは240円、PET-CTは27,000円程度を想定。ただし、これらはあくまで目安となります。

認知症と診断されたら

セカンドオピニオンを検討

「セカンドオピニオン」とは、認知症と診断した医師とは異なる医師の意見を求めることであり、診断や治療に関する知識を広げ、適切な治療法を見付ける手段。さらに、病状に対する客観的な視点から、治療計画に対する信頼感、安心感を得ることが可能です。

特に若年性認知症の診断は、患者本人が診断結果を受け止めるのが難しいことが多いため、セカンドオピニオンを検討することが役立ちます。この若年性認知症は個人差が大きく、症状や進行度が異なるため、患者ごとに最適な治療法も様々です。セカンドオピニオンを通じて、治療やケアの選択肢を広げることができます。ただし、セカンドオピニオンを求める際には、異なる医師同士の意見が一致しない場合もあり、それが治療における混乱を招くことがあることも認識していく必要があるのです。

本人へ告知するべきか検討

患者自身が認知症の診断結果を知ることで、状態をしっかりと把握することが可能となります。しかし、この診断結果によっては、患者本人へ大きな不安、ストレス、さらには絶望感をもたらす可能性もあるのです。そのため診断結果を告げる際には、医師からの適切なサポート、カウンセリングが必要とされています。

介護保険サービス、高齢者施設を利用する

認知症と診断された場合、介護保険制度を通じて様々な支援が受けられます。この介護保険サービスを利用することで、日常生活の質を維持できたり、家族における介護負担の軽減を図ったりすることが可能です。介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受けることが必要。要介護認定では、認知症患者の身体的、精神的状態を評価し、必要な介護保険サービスとその範囲を決定します。認知症の進行によっては再度、要介護認定を受けることで介護保険サービスの内容を見直すことが可能です。

なお、介護の窓口となる「地域包括支援センター」、「認知症サポートセンター」では、介護保険サービスの利用方法や介護方法、認知症、高齢者施設についての情報提供などを実施しています。

要介護認定で在宅介護を選んだ場合は、「訪問介護」、「訪問看護」、「通所介護」、「短期入所介護」などの介護保険サービスによる支援が受けることが可能です。また、認知症の進行が進み、在宅介護が困難になった場合は、高齢者施設への入所も検討しましょう。

高齢者施設では、自立した生活を目指すならば「グループホーム」、24時間態勢での介護、医療サービスが受けるならば「特別養護老人ホーム」、「介護老人保健施設」などが選択肢となります。これらの高齢者施設では、認知症の進行に対応したケアプログラムも提供されており、安心した生活を送ることができるのです。