脳梗塞とは?症状や前兆、原因、治療法を解説

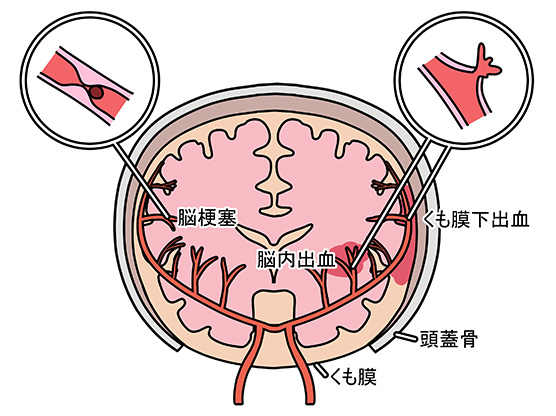

「脳梗塞」は、脳の血管が詰まり、血液が脳に行き届かなくなることで、脳細胞が壊死(えし)してしまう病気です。高齢者に起こりやすい疾病ではありますが、中年の世代や若い世代の人も油断できません。死亡リスクだけでなく、後遺症に悩まされることもあるのです。脳梗塞の前触れ、原因、後遺症、予防法について解説していきます。

脳梗塞とは

脳梗塞は、脳の血管が塞がることで、脳が正常に機能しなくなる病気です。脳には細かい血管が張り巡らされており、血液は脳が正常に働く上で重要な役割を担っています。

しかし、「血栓」という血液の凝固体により、血管が塞がってしまうと、脳に必要な血液は不足。血液が足りなくなることで、脳は正常な仕事ができなくなるのです。

酸素や栄養素は血液によって運ばれていることから、血液が体の器官を正常に働かせるために、とても重要な役割を担っていることが分かります。しかし、凝固体によって血管が塞がると、その先に充分な血を送ることが不可能に。血液が運搬されない状態が長時間継続すると、脳の血管に血液が回らなくなり、脳細胞は死んでいきます。脳は身体の筋肉を収縮させたり、感覚や情報を受け取ったり、感情を調整したりする上でとても重要な器官。そのため、脳細胞が死ぬことで、体の様々な機能が低下してしまうのです。

脳梗塞を患いやすいのは、60~80歳の高齢者。年を取るにつれて、血管は硬くなり、脳の病気に罹患しやすくなります。また、若い人も脳梗塞にならないとは限りません。不健康な食生活をしていると、若くても脳梗塞を患うこともあるのです。

脳梗塞が要介護状態につながることも

脳梗塞が引き金となり、要介護状態になることもあります。要介護状態とは、日常の生活に介護を要する状態。具体的には、自分でトイレに行くことができず、他者の手助けやオムツ交換を要する、ご飯が食べられず、摂食に介助を必要とする、お風呂に入ることができず、清拭や着替えの支援が必要になるなど、日常的に毎日行う生活動作に他者の支援を必要とする状態です。

脳梗塞は介助が必要な状態となってしまう病気として、上位に位置付けられます。なかでも、特に介助量が重いとされる、要介護4~5の状態になる危険度が高いことも少なくありません。

脳梗塞の症状

脳梗塞の症状は多種多様です。身体的な症状に留まらず、言語や認知機能、メンタルにも影響することがあります。

運動障害

「運動障害」は、体の半身が動きにくくなる症状です。「半身麻痺」、「半身不随」と呼ばれることもあります。

脳は右脳と左脳に分かれており、右脳は左半身を、左脳は右半身を動かしているのです。そのため、基本的には、梗塞が起きた脳と反対側の手足に運動障害が出現。重症度は病態によって異なり、半身にまったく力が入らなくなる人もいれば、少しだるさを感じる程度の人もいます。また、手足によって違いを感じることもあり、「足は良く動くけど、手は動かしにくい」などの症状も少なくありません。

感覚障害

「感覚障害」とは、物に触れた感覚、手足に力を入れた感覚が分かりにくくなる症状です。感覚障害が起こると、刺激を感じ取る能力の低下、または喪失する状態になります。感覚には、痛覚、温覚、触覚、振動覚、位置覚、運動覚、圧覚、温度覚などがあり、脳梗塞では、これらの感覚のいずれか、または複数の感覚に障害が起こる可能性があるのです。

視覚障害

「視覚障害」は、脳の「視覚野」(しかくや)が障害されることによって起こります。視覚野は、脳の「側頭葉」(そくとうよう)や「後頭葉」(こうとうよう)に存在し、視覚情報を処理することが役割。しかし、脳梗塞によって視覚野が障害されると、視野の一部が欠ける「視野狭窄」(しやきょうさく)、物が二重に見える「複視」(ふくし)、物が歪んで見える「歪視」(わいし)などの症状が起こります。

言語障害

「言語障害」は、発話、単語や文章の理解など、コミュニケーションにかかわる障害。言語障害には、①「構音障害」(こうおんしょうがい)、②「失語症」(しつごしょう)に区別されます。

- 1構音障害

- 構音障害とは、言葉を正常にはっきり発音する能力が失われる障害のこと。話し方がぎこちなくなる、ブツブツ途切れる、息の音が混じる、不規則になる、不明瞭になる、または単調になることがありますが、患者は言語を正しく理解し、正しく使用することができるのが特徴です。

- 2失語症

- 失語症は、脳の損傷によって、言葉の理解、発話、読解、書字などの言語機能に障害が起こる状態のこと。失語症は、話したい単語や文章が頭に浮かばない、人の話が理解できなくなるといった障害です。しかし、失語は、必ずしも発話と理解両方の機能が低下するわけではありません。失語がある人は、ジェスチャーや文字盤などの手段を用いてコミュニケーションを取ることも可能です。

高次機能障害(認知障害)

「高次機能障害(認知障害)」は、脳の損傷によって、注意力、記憶力、判断力、問題解決能力、計画力、遂行機能、抽象的思考力、感情コントロールなどの「高次脳機能」に障害が起こる状態のこと。高次脳機能障害では、名前や顔を覚えられなくなったり、感情をコントロールするのが困難になったりする症状が残ります。運動障害などとは違い、目に見えにくい症状であるため、周りの人から、障害の理解が得られにくい傾向があるのです。

脳梗塞の前触れとは

ここでは、脳梗塞の前触れとなる症状について一例を挙げます。

脳梗塞の主な前触れ

- 右半身、もしくは左半身に力が入らない

- 手に物を持つことができず、落としてしまう

- ふらついて立位保持や歩行が困難となる

- はっきりと発話することができない

- 話したい言葉が頭の中に浮かばない

- 人の言っていることが理解できない

- 目に異常を感じる

これらの症状は、数分~数時間程度で自然に消失。これを「一過性脳虚血発作」(いっかせいのうきょけつほっさ)と言い、脳梗塞の前兆となることがあります。しかし、脳梗塞の前兆は、すべての人に現れるわけではありません。また、前兆があっても、必ず脳梗塞を発症するわけではないことも特徴です。

脳梗塞の種類

脳梗塞には、①「ラクナ梗塞」、②「アテローム血栓性脳梗塞」、③「心原性脳塞栓症」(しんげんせいのうそくせんしょう)という3つの種類があります。ひとつずつ見ていきましょう。

- 1ラクナ梗塞

-

ラクナ梗塞は、脳血管の中でも、奥に位置する細い血管が塞がってしまう状態。脳の血管は太い血管から細い血管へと枝分かれしています。ラクナ梗塞は、50~300μ(ミクロン:0.001㎜)程度の「穿通枝動脈」(せんつうしどうみゃく)という非常に細い血管が塞がってしまう脳梗塞です。脳梗塞の中でも症状は軽度に留まるケースが多いとされています。意識障害が起こるケースも少なく、患者の約80%が後遺症を残さずに改善。ラクナ梗塞の死亡率は1%程度と、かなり低くなっています。

- 2アテローム血栓性脳梗塞

-

アテローム血栓性脳梗塞は、脳血管の中でも、太い血管が詰まってしまう疾患です。ラクナ梗塞とは異なり、症状は明確に出現するケースがほとんど。血圧や血液濃度の上昇により、血管はダメージを受けやすくなり、脳の血管壁には、脂肪やコレステロールなどが溜まります。血管壁に付着した脂肪やコレステロールは「プラーク」と呼ばれ、このプラークがアテローム血栓性脳梗塞の要因。プラークにより、血管内が狭くなったり、剥がれたプラークが血管を塞いだりすることで、脳梗塞を引き起こしてしまうのです。

アテローム血栓性脳梗塞は、死亡率が約7%とラクナ梗塞に比べて高くなっており、介護を要するほどの後遺症が残ってしまう確率は約40%にも及びます。

- 3心原性脳塞栓症

-

心原性脳塞栓症は、心臓を要因とした脳梗塞のこと。心臓で作られた血栓が脳まで辿り着き、血管を塞いでしまうのです。特に、「心疾患」や「不整脈」(ふせいみゃく:脈の乱れ)のある人は注意が必要。通常、心臓は正しいリズムで自動的に伸び縮みを繰り返し、体の各器官に血を送り出しています。しかし、不整脈により心臓のリズムが崩れると、血液を心臓から全身に送り出す機能が低下してしまうことがあるのです。これにより、血液は心臓内に滞ってしまい、血栓ができやすい状態となってしまいます。

心原性脳塞栓症の死亡率は約20%。介護が必要となる後遺症が残る確率は約40~50%となっており、脳梗塞の中でも予後不良となる危険性が高くなります。

脳梗塞の原因

脳梗塞の主な要因は、①「高血圧症」、②「動脈硬化」、③「心房細動」(しんぼうさいどう:不整脈のひとつ)などが考えられます。

- 1高血圧症

-

高血圧症は、血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態のこと。血圧とは、心臓から送り出された血液が動脈の血管壁に押し付ける力です。

血圧は、「収縮期血圧」と「拡張期血圧」の2つに分けられます。収縮期血圧は、心臓が収縮して血液を送り出しているとき、拡張期血圧は、心臓が拡張して血液を溜めているときの血圧です。塩分の過剰摂取、喫煙、ストレスなどが原因で、高血圧症を発症しやすくなります。

- 2動脈硬化

-

動脈硬化は、血管の内側に脂質やコラーゲンなどの物質が沈着して、血管が硬くなることです。動脈硬化が進むと、血管が狭くなり、その結果、血の流れも悪くなります。血流が悪くなると、血液中の「血小板」(けっしょうばん)が凝集して、血栓ができやすい状態に。血栓が脳の血管に詰まることで、脳梗塞を誘引する可能性が高まります。

- 3心房細動

-

心房細動とは、心臓にある4つの部屋のうち、上2つの部屋である「心房」が細かく震えて、うまく収縮しなくなる病気です。心房が収縮しなくなると、血液は心房内に停滞して、血栓ができやすくなります。その結果、心房細動は心原性脳塞栓症を引き起こしてしまうのです。

脳梗塞の検査・診断方法

脳梗塞の診断は、医師の診察からはじまります。医師は、バイタルサイン(血圧や脈拍、酸素飽和度など)の確認、胸部の聴診、問診などを実施。その後、頭部CT検査、MRI検査、血液検査、頸動脈エコー、心電図検査などの検査が行われるのです。

ここでは、脳梗塞の検査や診断方法について詳しく解説します。

頭部の画像検査

脳梗塞は頭部の画像検査で判断されます。よく行われるのは、頭部CT検査やMRI検査です。頭部CT検査では、脳をスライスしたような細かい断面図を画像で見ることが可能。しかし、頭部CT検査は出血を伴った疾患を発見する傾向にあるため、脳梗塞発症直後では、病態を確認できない場合があります。

一方、MRI検査は、脳の断層画像を撮影する検査です。MRI検査は、放射線を使わずに検査を行うことができるため、被曝(ひばく)の心配がありません。脳梗塞におけるMRI検査の目的は、脳梗塞の確定診断、病巣の範囲と程度の評価など。MRI検査では、「脳梗塞巣」が黒く描出されたり、脳の血管の狭窄や閉塞が確認できたりします。頭部CT検査に比べると、検査時間は長い傾向です。

心電図検査

心電図は、心臓の電気的な活動を記録する検査です。心臓の鼓動は、心臓の筋肉が電気信号によって収縮することで起こります。心電図はこの電気信号を記録することで、心臓の鼓動の状態を調べることができるのです。

脳梗塞の検査で心電図が行われる目的は、「心原性脳塞栓症の診断」、「脳梗塞の再発リスクの評価」のため。心電図で心房細動や不整脈などの異常が見られると、心原性脳塞栓症の可能性が高くなります。

血液検査

脳梗塞が発症したときや疑わしいときは、血液検査を行うことがあります。血液のデータを見て、身体の状態を確認するのです。血液検査も心電図同様、脳梗塞や脳の状態を明確にできるわけではありません。血液検査により、脂質や糖尿病などの動脈硬化につながるような因子はないか、体内に血栓ができている可能性は高くないかなどを確認します。

頸動脈エコー

頸動脈エコーは、頸動脈の動脈硬化を確認するために用いられる検査です。頸動脈エコー検査では、超音波を用いて、身体の外から体内の状態を確認することができます。頸動脈は、脳まで血液を運ぶための役割を果たす、非常に重要な血管。そのため、頸動脈が狭窄していないか、プラークが溜まっていないかなどを確認する必要があるのです。

脳梗塞の治療法

脳梗塞の代表的な治療法には、①「血栓溶解療法」、②「血管内治療」、③「抗血栓療法」(こうけつせんりょうほう)、④「リハビリテーション」が挙げられます。ひとつずつ見ていきましょう。

- 1血栓溶解療法

-

血栓溶解療法とは、血管内にできた血栓を溶かす治療法です。血栓溶解療法を行うことで、血液の流れを再構築することが目的。血栓溶解療法は、発症後すぐに行うことが推奨されます。発症してから4~5時間以内に血管の塞がりを解消できると、生存率だけでなく予後の改善にも期待できると言われているのです。

血栓溶解療法には、「t-PA」(組織型プラスミノーゲンアクチベータ)という薬剤を体内に取り込むことで溶解を試みる方法や、脳血管まで管を通し、血栓を溶かす薬剤を流し込む方法などがあります。

- 2血管内治療

-

血管内治療は、血管の中から処置をする治療法。別名、「カテーテル治療」とも呼ばれます。血管内治療では、医療で良く用いられるステントやカテーテルという用具を使用。カテ―テルは直径2㎜程度の細い管で、ステントは金属でできた網目状の細い管です。血管内治療では足からカテーテルを通し、血管が塞がった脳まで伸ばします。その後、カテーテルによる吸い込みやステントを広げ、血栓を絡め取る方法などを用いて血栓を回収するのです。

- 3抗血栓療法

-

抗血栓療法は、再び血栓を作らないための治療法。用いられるのは「抗血小板薬」や「抗凝固薬」といった薬剤です。抗血小板薬には、止血作用のある血小板の働きを抑制する効果があります。また、抗血小板薬は心房細動を原因としない脳梗塞の人に使用。そして、心原性脳塞栓症の人には、血液の凝固自体を抑える血液凝固薬の使用が検討されます。服薬で再梗塞を防ぐのが、抗血栓療法の目的です。

- 4リハビリテーション

-

リハビリテーションでは、脳梗塞の症状改善に向けた訓練を目的として、神経促通、筋力の改善に向けた「筋力強化訓練」、注意障害、認知機能の改善に向けた「高次脳機能訓練」、コミュニケーションを円滑にするための「言語機能訓練」など、患者の状態に合わせて、色々な訓練を実施。実際の生活場面を想定した日常生活動作や家事動作といった実動作の練習も行います。

脳梗塞を予防する方法

適切な食生活や水分補給、ストレス発散、睡眠時間の確保などが、脳梗塞の予防につながります。健康寿命を延ばし、老後も質の高い暮らしをするためには、予防に努めることが大切です。

健康的な生活習慣を心掛ける

まずは、ライフスタイルから見直してみましょう。

食べ物の見直し

塩分の取り過ぎは高血圧につながりますし、コレステロールを取り過ぎるとプラークが溜まってしまいます。塩辛い物や動物性脂を多く含んでいる食材の食べ過ぎに、注意が必要です。

適度な運動をする

運動不足により、肥満になってしまうと、脂質異常症や糖尿病のリスクも高くなりがち。運動は予防だけでなく、体力作り、骨折しにくい体作りにもつながります。適度な運動で、体重管理や健康体の維持に努めましょう。

禁煙

喫煙は、脳梗塞のリスクを高める最も重要な危険因子のひとつです。喫煙によって、血液中の「LDLコレステロール」(悪玉コレステロール)が増え、血液がドロドロになると言われています。また、喫煙は血管を収縮させて血流を悪くし、血栓をできやすくするのです。しかし、タバコを控えることで脳梗塞のリスクは、禁煙後10年で非喫煙者と同じくらいまで下がります。

なお、禁煙外来では、医師や看護師から禁煙指導を受けることが可能。また、「禁煙補助薬」の処方も受けることができます。禁煙補助薬は、ニコチンパッチ、ニコチンガム、ニコチン吸引器などがあり、禁煙の成功率を高めるのに効果的です。

お酒を飲み過ぎない

お酒を飲むと、血液中のアルコールが血液を薄めます。血液が薄くなると、血栓ができやすい傾向に。また、飲酒によって血流は悪くなり、その結果、血栓ができやすくなるのです。その他、お酒に含まれるアルコール成分には、血圧を上げる効果も。過度な飲酒は脳梗塞を引き起こす要因になるため、飲み過ぎないように注意しましょう。

水をたくさん飲む

飲水量が低下し、脱水状態や体内の水分量が減ってしまうと、血液の濃度は上昇します。これにより、血栓ができやすくなってしまうのです。なお脱水には、尿の色が濃過ぎる、つねった皮膚が3秒以内に戻らないなどの兆候があります。これらの兆候がある場合、水分量が足りていない可能性も。特に高齢者は、口の渇きに気付きにくくなり、水分摂取が疎かになってしまいます。水分摂取量の目安は、体重60kgの人で、1日1.2l(リットル)程度。こまめな水分摂取も意識しましょう。

過度なストレスや睡眠不足に気を付ける

ストレスや睡眠不足も脳梗塞のリスクを高めます。過度なストレスは、血圧や血糖を上昇させると言われており、これは血管への負担につながるのです。運動や趣味など、自身でリフレッシュできる方法を見つけましょう。また、睡眠不足は脳の疲労を招き、ストレスにつながってしまう可能性があるのです。十分な睡眠を取り、ストレスを溜め込まない生活を意識しましょう。

脳梗塞の後遺症を支える制度

脳梗塞の治療が終わっても、後遺症があることは少なくありません。というのも、脳梗塞によって死んでしまった脳細胞が、再びもとに戻ることはないからです。

脳梗塞では、運動障害、感覚障害、視覚障害、言語障害、高次脳障害などが完治せず、後遺症として残る場合があります。これらが日常生活や他者交流などに様々な影響を与え、生活が不便となってしまうことも少なくありません。

脳梗塞の後遺症に役立つ介護保険制度

後遺症が残ってしまった場合、利用できる制度が「介護保険制度」です。介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や特定疾病の患者に対して、必要な介護サービスを提供するための制度。65歳以上、もしくは40~64歳までの特定疾病の人が利用可能です。後遺症により、日常生活の動作ができなくなっても、訪問介護といったサービスを使うことで、専門職の人が手助けをしてくれます。

また、訪問リハビリや通所リハビリを利用すれば、機能回復に向けたリハビリテーションを退院後も受けることが可能。自宅での生活が難しい場合は、施設サービスを利用すれば、施設に入所することができます。

障害年金の受給も可能に

脳梗塞の後遺症により、日常生活や仕事に支障が出ている場合、「障害年金」の受給が可能です。障害年金は、病気やけがによって障害が残り、日常生活、仕事に支障が出ている人に支給される年金のこと。障害年金には、国民年金に加入している人が対象の「障害基礎年金」と、厚生年金保険に加入している人が対象となる「障害厚生年金」の2種類があります。初診日が65歳未満であること、障害の状態が固定されていることなどが条件で、1~4級までの等級で判定。判定が降りると、等級に応じたサービスの提供、及び補助を受けることができます。

まとめ

脳梗塞は生命をも脅かす危険な疾患です。死に至らなくとも後遺症が残ることがあり、日常生活に大きな影響が出てしまいます。脳梗塞には、ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症といった種類があり、原因や予後は様々。脳梗塞にかからないためには、生活習慣を見直す、水分補給を心掛けるなどの予防が大切です。また、発症後早期の発見も重要となるため、脳梗塞の前兆を覚えておき、すぐに対処できるようにしておきましょう。