薬の飲み間違いの原因と対処法|飲み間違いを防止しよう

薬は、決められた数、継続的に飲み続けることが大切です。しかし、つい薬を余らせてしまったり、飲みすぎてしまったりすることもあります。特に、高齢者で複数の病気を抱えている場合など、複数の種類の薬を飲んでいる人は、薬の種類や飲むタイミングを間違えやすいです。薬の飲み間違いの原因や防ぐ方法、万が一飲んでしまった際の対処法について解説します。

薬の飲み間違いはなぜ起こる?原因を紹介

- 1複数の薬があり混乱してしまう

-

飲まなければいけない薬の種類は人によって異なり、年齢が高くなるほど、処方される薬が多くなる傾向にあります。例えば、血圧の薬は1日1回、胃薬は1日2回、心臓の薬は1日3回など、種類が増えていくごとに、複雑になって管理が難しくなるのです。

- 2飲んだことを忘れてしまっている

-

薬を飲んだか覚えていない場合、まだ飲んでいないと思って余分に薬を飲んでしまったり、もう飲んだと勘違いして薬を飲まないまま過ごしてしまったりします。また、生活リズムが乱れて夜更かしや昼夜逆転の生活をしていると、薬の飲むタイミングを忘れやすくなるのです。加齢や脳卒中、認知症などによって認知機能が低下した場合も、薬を飲んだかどうか正しく覚えておくことが難しくなります。

- 3服用している薬について理解していない

-

薬の種類が多くなるほど、飲み方は複雑になります。薬の種類・効能と、飲むべきタイミングについてよく理解し、別の種類の薬同士が混ざらないよう、しっかりと管理しておきましょう。

薬の飲み間違いを防ぐ方法

薬の飲み間違いを防ぐために効果的な方法は、次の4つです。

- 1薬局で薬を一包化してもらう

-

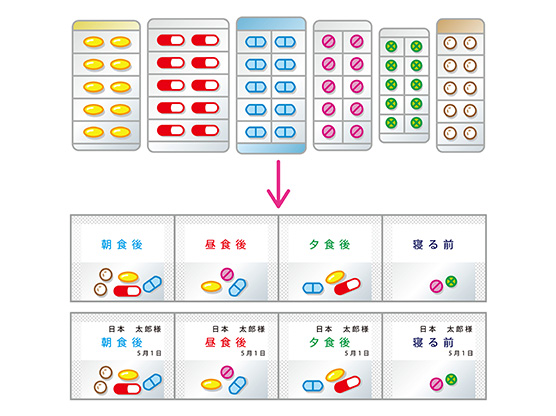

薬を管理しやすくする方法としておすすめなのが、飲むタイミング1回ごとに数種類の薬をパッケージする「一包化」です。

複数の薬を朝昼夜など、分けて服用しやすくなったり、残りの数についても把握しやすくなったりします。一包化は薬局でやってもらえますが、基本的には医師の指示が必要です。希望する際は、かかりつけ医に相談してみましょう。

- 2日付を書く

-

薬のパッケージに日付と飲むタイミングをあらかじめ書いておくと、飲み忘れを簡単に防ぐことができます。薬を処方してもらったらすぐに、まとめて日付を記入すると良いでしょう。

- 3薬ケースなどのツールを使う

-

「薬ケース」、「お薬カレンダー」などを使用するのもおすすめです。薬ケースは、1日分の薬を曜日ごとに分けて収納できるケースのこと。

薬の種類や服用回数、飲むタイミングをひと目で確認できるので、薬の飲み忘れを防ぐのに役立ちます。お薬カレンダーは、薬の種類や服用回数、飲むタイミングを記入できるカレンダーです。薬を飲んだら、カレンダーにチェックを入れることで、薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐことができます。

また、最近では、スマートフォンのアプリでも服薬管理が可能。薬の種類や服用回数、飲むタイミングを正しく入力し、アプリの通知機能を利用して、薬の飲み忘れを防ぐことができます。

- 4誰かと一緒に確認しながら飲む

-

自分だけでは不安な場合には、薬を正しく飲めているかを誰かに見守ってもらうのが良いでしょう。

例えば、毎日欠かさず服用することが求められる結核の治療では、「直接服薬確認療法」(医療従事者の目の前で患者に薬を飲んでもらい、飲み間違いや飲み忘れを防ぐ)が行われています。誰かに確認してもらうときは、薬の種類や服用回数、飲むタイミングを、事前に正しく伝えておきましょう。

薬を飲み間違えてしまったら?対処方法を解説

体調が普段と変わらない場合

誤って薬を飲みすぎてしまったことに気づいたら、まずは体調に変化がないか様子を見ましょう。体調不良が見られたら、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師に相談します。

飲み忘れてしまったことに気づいた際も、不安があればかかりつけ薬剤師に相談することがおすすめ。2回分の薬を一気に服用することは、絶対にしてはいけません。次の服用時間が迫っている場合は、1回分飛ばして、次回分から服用を再開しましょう。

嘔吐しているなど様子がおかしい場合

飲みすぎてしまったことによって気持ち悪くなる、嘔吐してしまうなど、普段と様子が違う場合には、すみやかに医療機関へ受診しましょう。嘔吐以外にも、血圧が低くなる、手が震える、冷や汗をかく、意識が朦朧としてしまうなどの症状が見られた際にも早めの受診が大切。場合によっては救急車を要請するなど、適正な対応が必要です。

まとめ

薬は、飲む種類が多ければ多いほど飲み方が複雑になり、飲み忘れや飲み間違いが起こりやすくなります。一包化をしてもらったり、薬ケースを使ったりと、工夫次第では簡単に正しく服用しやすくなるため、薬の管理が難しいと感じた際は、薬局へ相談してみましょう。万が一、薬を飲みすぎてしまった場合には、体調に変化がないかを観察し、体調不良がある際には病院を受診すると安心です。