親の介護に必要なお金がない場合の対策

高齢の親が病気やケガで介護が必要になった場合、まず直面するのが「お金の問題」です。施設への入所や在宅介護の費用、介護用品の購入、通院、医療費など、介護には想像以上に多くの費用がかかります。「親の介護が必要になったけど、経済的に余裕がない」と悩む方も少なくありません。親の介護費用に困ったときに活用できる制度や対策などについて詳しく解説します。

親の介護に必要なお金

親の介護が必要になったとき、介護形態によってかかる費用は大きく異なります。介護形態は大きく分けて「在宅介護」、「施設介護」の2つ。順に見ていきましょう。

在宅介護の場合

在宅介護は、老人ホームなどの施設には入らず、住み慣れた自宅で介護を行う介護形態です。

一般的に在宅介護の月額費用は、訪問介護、訪問看護、デイサービス(通所介護)を利用したときに発生する介護サービスの利用料、医療費、介護用品の購入費などを含めて10万円前後。その他、必要に応じて福祉用具のレンタル費、手すりやスロープといった介護リフォーム(住宅改修)費がかかります。

介護保険を適用する場合には、要介護度によって支給限度額が定められており、所得に応じて1~3割の自己負担が必要です。限度額を超えて介護サービスを利用した際には、超えた分は自分で支払わなくてはなりません。

| 要介護度別の自己負担額 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 要介護度 | 支給限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万5,310円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

厚生労働省「サービスにかかる利用料」参考

在宅介護では、施設介護で必要な入居費や食費、管理費などがかからないため、施設に入居するよりも安く済むケースがほとんど。ただし、食事の準備や日常的な介助、福祉用具の管理など、介護を行う家族の負担が大きくなることがあります。特に仕事をしている方や介護できる人数が限られている場合には、注意が必要です。

施設介護の場合

施設介護は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、介護老人福祉施設などの施設に入所し、介護の専門スタッフから日常的な介護サービスを受ける介護形態です。これらの施設では、24時間体制で介護や生活支援が提供されるため、介護が必要な高齢者にとって安心して利用することができます。

なお、入所する施設の種類によって入居対象や提供サービスは様々。必要な月額は、15~30万円程度が一般的な目安です。施設によって、入居時に数十万~数百万円の一時金が必要な場合もあるため、経済的な負担がかかってしまいます。

親の介護に必要なお金が足りない場合の対策

介護費用が足りない場合の対策について見ていきましょう。

高額介護(介護予防)サービス費の利用

高額介護(介護予防)サービス費は、同一世帯における1ヵ月に支払った介護保険の利用者負担の合計が、負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻しされる介護給付のことです。限度額は、対象となる利用者の所得に応じて決定されます。

高額介護(介護予防)サービス費は、一度申請を行えば、以降は限度額を超えた月ごとに支給される仕組みです。

| 利用者負担の限度額(月額) | |

|---|---|

| 区分 | 負担の上限額 |

| 生活保護の受給者 | 1万5,000円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 2万4,600円(世帯) |

| 1万5,000円(個人) | |

| 世帯全員が市町村民税非課税 | 2万4,600円(世帯) |

| 世帯の一部が市町村民税を課税されている、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,000円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満 | 9万3,000円(世帯) |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 14万1,000円(世帯) |

自治体が行っている制度を利用する

自治体が行っている制度には、「生活福祉資金貸付制度」や「家族介護慰労金制度」などがあります。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、失業や減収などによって生活が困窮している低所得者世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯、障がい者がいる世帯を対象とした公的な貸付制度です。この制度には、生活が困窮している方に生活費や一時的な賃金の貸付を行う「総合支援資金」、介護保険サービスの利用に必要な費用、福祉用具などの購入経費、住宅改修の費用をまかなうための「福祉資金」などがあります。

これらの資金は、連帯保証人がいない場合でも貸付を受けることが可能です。生活福祉資金貸付制度の申込みは、お住まいの地域にある「社会福祉協議会」で行われます。

家族介護慰労金制度

リバースモーゲージを活用する

リバースモーゲージは、現在住んでいる自宅を担保に融資を受け、死亡時に自宅を売却して、借入金を返済する方法です。自宅に住みながら資金を借入でき、毎月の返済額は利息分のみ。元本の返済は死亡後に一括で行われるため、老後の生活資金や介護費用に充てる方法のひとつとして、注目されています。ただし、利用には条件やリスクもあるため、制度を正しく理解することが肝心です。

| リバースモーゲージのメリット・デメリット | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

生活保護を申請する

生活保護は、憲法第25条に基づいて、様々な理由によって生活に困窮するすべての日本国民に対し、困っている状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障し、自立した生活が送れるよう支援する制度です。

生活保護には、「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「介護扶助」、「医療扶助」、「出産扶助」、「生業扶助」、「葬祭扶助」の8種類があります。

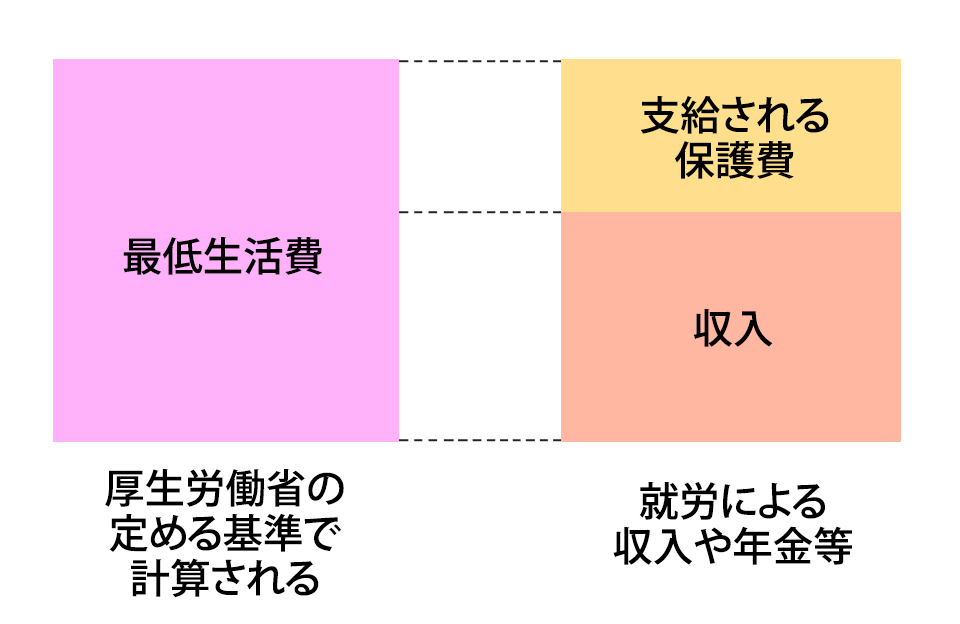

生活保護の申請窓口は、現在住んでいる地域の「福祉事務所」(生活保護担当)となっており、申請は世帯単位で行わなくてはなりません。世帯収入が「厚生労働省の定める基準」に基づいて計算された最低生活費に満たない場合に、生活保護を受けることが可能です。

生活保護の申請の流れを見てみましょう。

- 1生活保護の相談・申請

- 生活保護の相談や申請は、現在住んでいる地域の「福祉事務所」(生活保護担当)で行います。このとき、世帯収入や資産状況、利用可能な制度などを確認し、生活保護が必要であると判断された場合に、申請できる流れです。

- 2受給可否の審査

- 生活保護の申請を行ったのち、福祉事務所の担当員が自宅を訪問し、受給可否の審査を行います。生活保護を受けるための条件は「最低生活費が厚生労働省の定める基準を下回っているか」以外にも、「生活状況の確認」、「働く能力の有無」、「資産や土地の調査」、「利用している制度」など。審査の結果は、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に福祉事務所より、「保護決定通知書」または「保護却下通知書」が送られます。

- 3生活保護の受給開始

- 生活保護の受給が決定すれば、「生活保護受給者証」が発行され、生活扶助、医療扶助、住宅扶助、介助扶助など、必要と認められた扶助が公費によって支給されるように。なお、生活保護受給中は担当員が定期的に自宅を訪問し、相談や指導を行います。

費用を抑えて利用できる介護サービス

介護サービスには様々なサービスがあり、要介護度や内容よって必要な費用が異なります。以下、費用を抑えて利用できる主な介護サービスをご紹介しましょう。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護は、「介護福祉士」か「介護職員初任者研修修了者」のいずれかの資格を持ったヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体介護、洗濯・掃除などの生活援助を行う介護保険サービスです。利用者が可能な限り、自立した生活を送れることを目的としています。

1回あたりの料金は、利用時間によって異なりますが、おおよそ100~600円程度。介護度によって料金が上がることはありませんが、要介護度が高い方はその分、利用時間が長くなるため、割高になる傾向です。

デイサービス(通所介護)

デイサービスは、高齢者が通所して、食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などを受けられる介護サービスです。自宅で暮らしながら、日中だけ施設で介護や支援を受ける形のため、家族の負担軽減にもつながります。施設や要介護度によって異なりますが、デイサービスの基本料金は、1日7~8時間利用で1,000~5,000円程度です。

ショートステイ

ショートステイは、1日~数日間、一部の有料老人ホームやショートステイ専門の施設など、介護施設に宿泊しながら介護を受けるサービスです。家族が一時的に介護をできないときや、家族の負担を減らしたいとき、施設に入るまでの受け入れ先として利用されます。

ショートステイの費用は、食事介助・入浴介助などの基本料金に加えて、食費、滞在費、特別サービスの加算が必要です。介護保険サービス制度を適用する場合は、1泊2日で3,000~10,000円程度が一般的な相場となります。

その他にも、福祉用具の貸与や購入をしたり、地域包括支援センターを利用したりする方法があり、これらを上手く活用することで、費用を抑えることができるのです。