高齢者に多い病気とは?介護が必要になる病気やランキングも解説

年齢を重ねると共に身体も変化し、様々な病気が潜んできます。高齢者に多い病気としては、「認知症」、「関節疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病」など様々。しかし、これらの病気にはどのようなリスクがあるか、具体的に理解している人は少ないのではないでしょうか。高齢者が直面する代表的な病気について解説し、高齢者の健康をサポートする上で知っておくと良い知識も紹介します。

介護が必要になる原因

高齢者が要介護になる原因

高齢者が要介護状態になる原因は様々です。介護が必要な状態に至る主な原因は、認知症、脳卒中、運動器の障害など。さらに、糖尿病や心臓病など、メタボリックシンドロームと関連の深い病気にも注意が必要です。

これらの疾患は、生活習慣、食事、遺伝などの要因によって引き起こされることがあります。一度発症すると後遺症が出やすく、症状が重い場合には、日常生活に制限が生じる可能性があり、特に重篤な状態では寝たきりになることもあるのです。

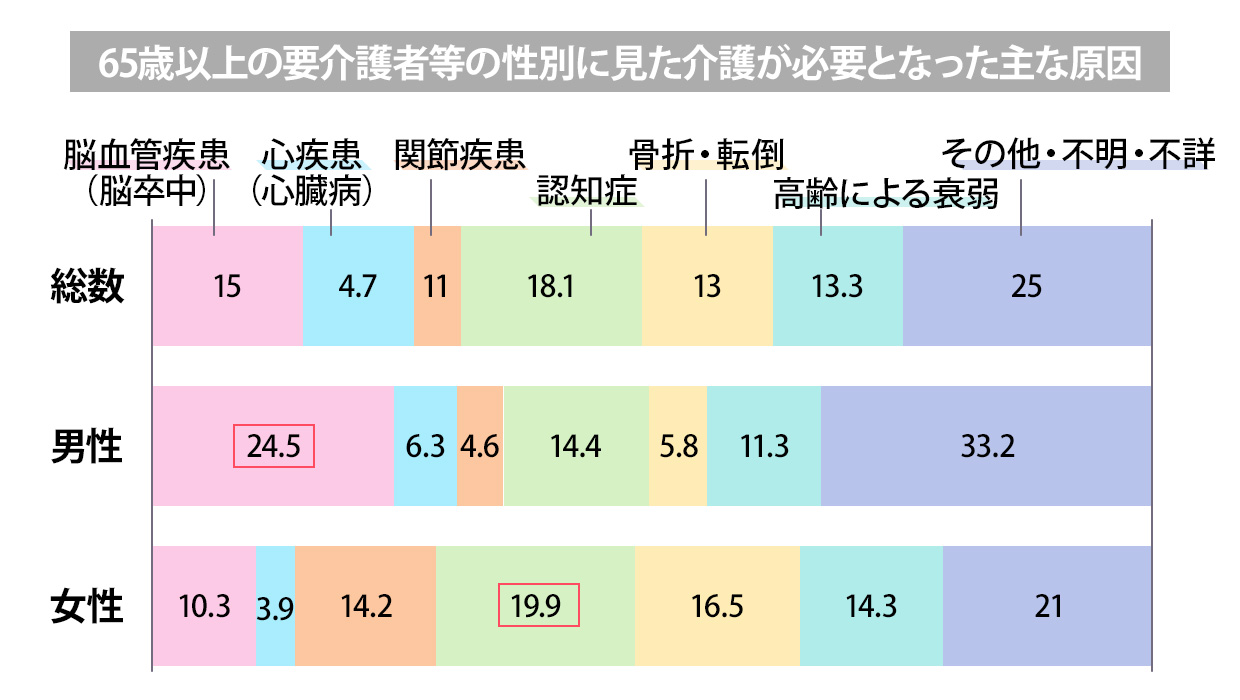

男女別の介護が必要になる原因

内閣府の「高齢者白書」によれば、要介護状態になる原因として最も多いものは、男性の場合、脳血管疾患(脳卒中)であり、全体の24.5%。一方、女性では、認知症が最も多く、全体の19.9%を占めています。また、女性の場合、要介護状態に至る脳血管疾患(脳卒中)の割合は男性の半分以下で、10.3%です。なお、女性において、要介護状態になる割合が増える主な原因の2つ目は「骨折・転倒」となっており、骨折や転倒による要介護状態の割合は全体の16.5%を占めています。

(出典:内閣府|令和4年版「高齢者白書」より作成)

男性において、脳血管疾患(脳卒中)が要介護状態に至る主な原因となるのは、高血圧、高脂血症、喫煙、肥満、糖尿病などの原因が関与しているため。これらの要素が血管に負担をかけ、血液の流れを妨げることで、脳卒中が発生する可能性が高まるのです。一方、女性において認知症が要介護状態の主な原因となる背景には、高齢化に伴うホルモンの変化や遺伝的要素が関与していると考えられています。

特に、「アルツハイマー病」は、女性に多く見られる傾向です。また、骨折や転倒によって要介護状態になる割合が高いのは、骨密度の低下、筋力の減退などが主な原因。女性の骨密度は男性よりも低く、更年期以降の女性ホルモンの減少によって、骨の再構築が妨げられるため、骨折しやすくなります。筋力や筋肉量の低下は加齢とともに進行し、転倒リスクが向上。さらに女性は身長が低い傾向にあるため、転倒時に受ける衝撃も大きくなるのです。

高齢者に多い病気ランキング

2020年(令和2年)に厚生労働省が行った「患者調査」(3年ごとに実施)によると、高齢者が入院する原因となっているのが、1位は脳血管疾患、2位は悪性新生物(がん)、3位は心疾患(高血圧性のものを除く)となっています。

- 1脳血管疾患(脳卒中)

-

脳血管疾患(脳卒中)は、脳の血管に障害が起こる病気で、「脳梗塞」、「脳出血」、「くも膜下出血」が含まれます。脳梗塞は、脳の血管が血液の塊である血栓で詰まることによって発症。血液の流れが阻害されるため、脳の一部が酸素や栄養を受け取れずに障害を起こします。

これに対し、脳出血は、脳の血管が破れ、脳内に出血が起こる状態です。血液が脳組織に圧力をかけたり、周囲の神経組織を損傷したりすることで、重篤な後遺症を生じることがあります。

さらにくも膜下出血は、動脈にできたコブである動脈瘤が破れ、脳と脳を覆う「くも膜」の間に出血が起こる状態です。この出血が脳組織や周囲の血管に圧力をかけ、神経機能に深刻な影響を及ぼすことがあります。

脳卒中は、一命を取り留めたとしても、重い後遺症が出る場合も。特に高齢男性においては、要介護状態に至る最も一般的な原因であり、発症後に寝たきりになるケースも少なくありません。脳機能が損なわれてしまうことから、脳卒中による後遺症は、麻痺や運動障害、言語障害などの形で現れ、個人の身体機能、生活動作の自立に影響を及ぼします。

- 2悪性新生物(がん)

-

「悪性新生物(がん)」とは、体にあるどこかの細胞が正常な成長調節メカニズムを失い、制御不能なほど無秩序に分裂、増殖する病気です。正常な細胞は、体が必要とするときにのみ成長、分裂しますが、がん細胞はこれらの信号を無視して成長を続けます。これにより、周囲の組織を侵害し(浸潤:しんじゅん)、他の体の部位に広がることも(転移)。がんは多様な形態があり、体のどの組織でも発生する可能性があります。

がんの治療法には、手術、放射線療法、化学療法、免疫療法などがあり、種類や進行度によって治療法が変化。早期発見と治療は、がんの予後を大きく改善する重要な要素です。

- 3心疾患(高血圧性のものを除く)

-

「心疾患」は、いくつかの種類がありますが、代表的なものには、「心筋梗塞」(しんきんこうそく)と「狭心症」(きょうしんしょう)があります。これらの疾患は、血管の老化や動脈硬化などの加齢による変化が主な原因。また、糖尿病や脂質異常症、高血圧、肥満といった生活習慣病が心疾患の発症に関与することもあります。

心疾患は日本人の死因の上位に位置し、突然死や要介護に至るケースが多い疾患です。そのため、予防が非常に重要となります。

心筋梗塞とは

心筋梗塞は、心臓の血管(冠動脈)が一時的または完全に詰まり、心筋に酸素や栄養が供給されなくなる状態です。この結果、心筋の一部が壊死(えし)し、重篤な症状を誘引。心筋梗塞は突然発症し、胸部の痛みや圧迫感、息切れ、吐き気などの症状を引き起こすことがあります。

狭心症とは

狭心症は、心臓の冠動脈が一時的に狭くなり、心筋への血液供給が不十分になる状態です。これにより、心臓が負荷をかけられたときに胸部の痛みや不快感が生じることがあります。狭心症は心筋梗塞ほど重篤ではありませんが、発作が繰り返される場合や安定した状態で症状が持続する場合は、早期の治療が必要です。

他の要介護となる要因

脳卒中やがん以外にも、高齢者が要介護になる原因として挙げられる病気について解説します。

パーキンソン病

「パーキンソン病」は、運動の調節を担う機能が障害を起こし、身体の動きに問題が生じる疾患のこと。

人間が意図した通りに身体を動かすことができるのは、脳内で「ドパミン」という神経伝達物質が重要な役割を果たしているからです。

パーキンソン病では、このドパミンの量が減少したり、正常に作られなくなったりすることによって症状が出現。主な症状としては、手や足の震え、筋肉の硬直、運動の鈍化が挙げられます。このため、日常生活の動作や日常の活動が困難になることも。

また、パーキンソン病は幻覚や抑うつなどの非運動症状も伴うことがあります。進行すると認知症の症状が現れることもありますが、これは一部の患者に限られた特徴であり、すべてのパーキンソン病患者が認知症を発症するわけではありません。

糖尿病

糖尿病は、60歳以上の高齢者のうち、約15%以上の方が罹患している疾患であり、現在では「国民病」とも呼ばれるほどの大きな問題となっています。

糖尿病の初期症状はほとんど感じられず、自覚症状が現れる頃には、すでに病気が進行しているケースも。また、頻尿、喉の渇き、手足のしびれなどの症状が出てくる頃には、血糖値の異常がかなり進行している可能性があるのです。

糖尿病において、血糖値が長期間高いままであると、血管がもろくなり、血液の流れが悪くなります。この状態が長く続くと、脳梗塞や心筋梗塞といった重大な合併症が引き起こされる可能性も。これらの病態は、血管の詰まりや血液の循環障害によって生じるものであり、突然死のリスクも増加します。

また、糖尿病が進行すると、網膜、腎臓、神経などの組織にも障害が生じることがあるのです。さらに合併症が進行すると、視力の低下、腎機能の低下、神経障害などが発生し、日常生活に支障をきたす場合も。その他にも、重度の糖尿病では慢性的な傷の治りが悪くなるため、足の潰瘍(かいよう)や壊死、さらには切断しなくてはならない場合もあります。

呼吸器疾患

高齢になると、身体の活動量が減少し、体力が徐々に衰えていきます。そのため、散歩や買い物などの日常の活動においても、すぐに疲れたり、息切れを起こしたりすることも。その結果、高齢者は家に引きこもることが増え、さらなる身体の弱化や呼吸機能の低下につながるのです。このような状況で呼吸が困難になる疾患を、「呼吸器疾患」と呼びます。

呼吸器疾患には、「慢性気管支炎」、「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」、「肺炎」、「肺気腫」などがあり、これらの疾患は、呼吸器の機能に異常が生じることで、呼吸困難、息切れ、咳、痰の増加などの症状が出現。特に慢性気管支炎やCOPDは、喫煙、大気汚染、職業的な有害物曝露(ゆうがいぶつばくろ:労働者が有害物にさらされること)などが原因となり、気管支や肺組織の慢性的な炎症、気道の狭窄(きょうさく:せまくなること)が進行します。これにより、呼吸時における空気の流れが制限され、酸素の取り込みや二酸化炭素の排出が妨げられるのです。

脊髄損傷

「脊髄損傷」(せきずいそんしょう)とは、脳からの神経伝達を担い、体の運動や感覚、内臓の制御などに重要な役割を果たしている、中枢神経系の一部である「脊髄」が外傷や病気によって損傷を受ける状態です。

脊髄損傷の程度は、「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。完全損傷は、脊髄の断裂や完全な機能喪失を伴う状態を指し、不完全損傷は一部の機能が残存している状態。損傷の部位と程度によって、脊髄損傷による身体の機能障害が異なることがあります。

脊髄損傷は、外傷による急性的な損傷、病気や腫瘍による慢性的な損傷など、原因は様々です。外傷による脊髄損傷は、交通事故、スポーツのけが、転倒などによって生じます。また、病気による脊髄損傷は、脊椎の変形、脊髄腫瘍、感染症などが主な原因です。一般的に、脊髄損傷によって、感覚、運動、自律神経機能、排泄などに障害が生じることがあります。

まとめ

高齢者に多い病気には、認知症、脳卒中、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、心疾患、関節症、呼吸器疾患などが挙げられます。これらの病気は高齢者の健康と生活に大きな影響を及ぼすため、早期発見と適切な管理が重要です。

また、高齢者の健康管理において、家族のサポートや専門医療の提供が欠かせない要素。要介護状態の悪化を防ぐためにも、健康な生活習慣の維持、定期的な健康チェック、医師の指示に従った治療、リハビリテーション、介護サービスの利用などを行いましょう。