要支援2とはどの程度?一人暮らしはできる?要介護1との違いや受けられるサービスを解説

高齢者に多く見られる「要支援2」は、日常生活の一部でサポートが必要な状態です。要支援2の人は、基本的な日常活動を自立して行うことができますが、一部の活動で援助が必要。例えば、家の清掃や身の回りの世話で見守りが求められることがあります。また、立ち上がる動作や歩行、立っている姿勢を保持する際にも支援が必要なことも。一方で、食事やトイレなどの基本的な自己管理は、自分で行うことが多いです。「要支援2とはどの程度?一人暮らしはできる?要介護1との違いや受けられるサービスを解説」では、要支援2に認定される方の状態や利用できるサービス、認定されるための手順を解説していきます。

要支援2とは

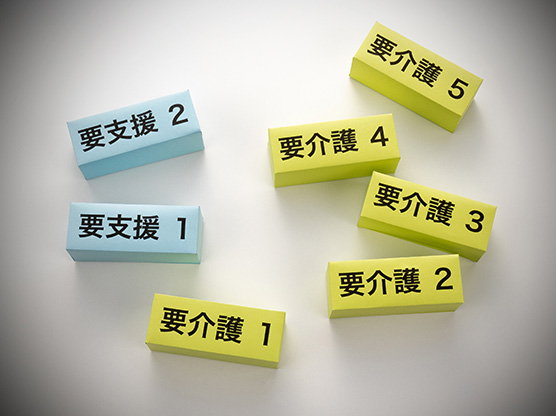

要支援2とは、要介護認定の中では2番目に介護度の低い部類であり、日常生活の一部に見守りや一部介助が必要な状態とされています。具体的には、片足立ちでのバランスが低下し、ふらつきが生じたり、買い物などの日常生活活動に見守りもしくは一部介助が必要となったりと、生活を送るのに物的な支援や監視が必要な状態です。歩行や立ち上がりの際に杖などの歩行補助具や手すり・ベッド柵など、物的な支えが必要となる方が多くいます。

要支援2認定されるには?認定基準

要支援2と認定されるには、「要介護認定等基準時間」と「介護認定審査会」による、多職種からみた介護度の判定が基準となります。要介護認定等基準時間とは、要介護者の生活における介護の手間を表した指標で、要支援2の基準は「32分以上50分未満」に相当。これは要介護1と同じ基準とされています。

| 要介護認定等基準時間 | |

|---|---|

| 区分 | 要介護認定等 基準時間 |

| 非該当 | 25分未満 |

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 ・ 要介護1 |

32分以上50分未満 |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

要介護認定等基準時間はあくまでも目安であり、実際の介護度は介護認定審査会によって具体的に決定します。介護認定審査会は医師や介護福祉士などが集い、要介護度を決めるための協議をする会議。介護認定審査会は、本人の健康状態や家庭環境などを調べた調査結果と、主治医からの意見書をもとに行われます。多職種からみた介護の重要性や必要性を判断し、認定希望者に当てはまる介護度をすり合わせていくのです。

要支援1との違い

要支援2と要支援1に大きな違いはありませんが、要支援2の方は身体機能がより低下しているとされています。要支援1の方は起き上がり、立ち上がりなどの能力が低下しているとされていますが、日常生活に必要な基本動作はほとんど自力で実施可能です。これに対し、要支援2の方は日常生活動作に一部介助や見守りなどの支援が必要とされています。

また、介護サービスの利用にあたって要支援1と異なるのが介護給付の限度額。要介護認定を受けた方は、1ヵ月ごとにサービスの利用料金を補助する介護給付が受けられますが、給付の限度額は要介護度によって変動します。要支援1の方が1ヵ月に受けられる介護給付は5万320円であるのに対し、要支援2の方は10万5,310円と2倍以上の給付が受けられるのです。介護保険で受けられるサービスは高額になるものもあるため、給付額が多い要支援2の方はより充実した支援が受けられると言えるでしょう。

要介護1との違い

要支援2と要介護1の違いは明確であり、日常生活において「介護が必要か、そうでないか」がポイントとなります。要介護1の方は、さらに身体機能が低下し、買い物や家事などの手段的日常生活動作に介護が必要です。立ち上がりや起き上がり、トイレや入浴などの身の回りの動きをひとりでこなすことができないため、部分的にでも人の手を借りなければならない状態が介護状態と言えます。

また、要支援状態と要介護状態でのもうひとつ違いが「認知機能」や「精神面」です。要支援状態の方は身体機能の低下は見られるものの、認知面や精神面は、正常に保たれている方がほとんど。対して、要介護の方は認知機能が低下している方が認定。要介護と認定される方は、認知機能の低下が軽度ながら見られ、物忘れや金銭の管理、服薬(処方された薬を正しく飲むこと)の管理ができなくなり始めた方とされています。

身体機能面がある程度保たれていたとしても、認知・精神機能面が低下していると問題行動や事故につながる可能性があるため、介護を要する場合が少なくありません。

要支援2で受けられるサービス

要支援2と認定された方は、介護保険による「介護予防サービス」を利用可能です。介護予防サービスとは、要支援の方の日常生活を支援するとともに、要介護状態を予防することを目的として提供されるサービスのこと。

要介護状態の方に提供される「介護サービス」と比較すると、利用できるサービスの質や種類は制限されますが、日常生活を安全に送るための支援や、身体機能・認知機能の維持・向上が見込める機能訓練サービス等を利用できます。要支援2の方に提供される介護予防サービスは、以下の通りです。

- 訪問型サービス

- 通所型サービス

- 短期入所型サービス

- 地域密着型サービス

- 施設サービス

- 福祉用具のレンタルなど

どのようなサービスか項目ごとに見ていきましょう。

訪問型サービス

訪問型サービスは、自宅や入居先の施設に事業所のスタッフが訪問し、サービスを提供するものです。介護予防訪問サービスでは、利用者が自身で行えない日常生活動作を支援します。具体的には買い物や掃除、調理などの家事に加え、入浴や排泄などの介助など。日常生活の支援を通して、利用者の「また自立した生活を送りたい」という意欲を高めることも目的のひとつです。

要支援2の方が利用できる訪問型サービスには、以下のようなものがあります。

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

訪問入浴介護では自宅で入浴できない方を対象に、浴槽を積んだ訪問入浴車で利用者宅を訪れ入浴介護を実施します。また、訪問看護では病状の管理や服薬の管理などを、訪問リハビリテーションでは筋力や認知機能などの訓練が受けられ、自宅の生活に合わせた機能訓練や健康管理の指導を受けることが可能。医師や歯科医師が自宅を訪問し、様々な病状の管理・指導を行う居宅療養管理指導も、介護予防の一環として利用可能です。

ヘルパーの利用回数は週1~3回

要支援2の方はヘルパーも利用可能ですが、1週間の利用回数は1~3回に限定されます。以前は訪問介護も介護予防サービスの一環として国・都道府県が管理していましたが、法改正により総合事業の一環として市区町村が管理することになりました。自治体にもよりますが、要支援2の方に対してのヘルパーの利用は週1~3回までとされているのです。

通所型サービス

介護予防通所リハビリテーションは、通称「デイケア」とも呼ばれ、利用者が病院や介護老人保健施設等へ訪問し、日帰りでリハビリテーションを受けられるサービスです。訪問先の施設において、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練士からリハビリテーションを受け、身体機能を向上させる訓練や口腔の衛生管理指導を受けます。また、他の利用者やスタッフ等、家族以外とコミュニケーションを取ることも可能です。

要支援2の方は、デイサービスの利用回数も1~2回までと制限されています。こちらもヘルパー同様、以前は「介護予防通所介護」として利用されていましたが、法改正に伴い総合事業としてまとめられました。

短期入所型サービス

要支援2で利用できる短期入所型サービスには、以下のものがあります。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が特別養護老人ホームなどに短期入所し、日常生活の介護や支援を受けるサービスです。

施設では、レクリエーションやリハビリテーションを受けることもでき、活動性の向上や心身機能の維持・改善を図ることができます。ショートステイの入所期間は最長30日とされていますが、要支援2の方は給付限度額まで利用した場合、月に11日間利用可能です。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、ショートステイに医療行為が加わったサービスであり、病院や介護老人保健施設などへ短期入所できます。医療型ショートステイでは、日常生活の支援や介護、リハビリテーションの他に、施設内で医療行為を受けることが可能。要支援者の生活に介護と医療の両方が必要な場合、利用することで生活の支援と共に医療的なケアも受けることができます。医療型ショートステイの料金は、利用する施設や入居する居室のタイプによって異なるため、利用するプランと介護給付の限度額を計算すると良いでしょう。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、利用者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるように構成されたサービス。原則として、サービスを提供する地域の住民しか利用できません。共通して訪問看護サービスのような健康状態の管理を受けることができ、医療的なケアと介護・支援サービスを同時に利用できる点が特徴。医療や介護、生活支援などを総合しており、「地域包括ケアシステム」とも呼ばれます。地域密着型サービスのうち、要支援2の方が利用可能なものは以下の通りです。

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護は、デイサービスセンターなどで日常生活の介護や健康面の確認、リハビリテーションなどを受けられるサービスを指します。程度の軽い認知症の方が対象にはなりますが、進行を予防したり症状に合わせた介護を受けられたりするのが特徴です。

介護予防小規模多機能型介護

介護予防小規模多機能型介護は、利用者の心身の状況や環境に応じて、居宅もしくは通所施設、または施設への短期間宿泊において、日常生活の介護や機能訓練を行うサービスです。訪問型サービスと通所や宿泊サービスを組み合わせるため、利用者の希望や環境に柔軟に対応できるサービスとなっています。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、少人数での共同生活をする施設において、日常生活の介護やリハビリテーションを提供するサービスです。5~9人での共同生活を行うことで、家庭的な環境と他の利用者との交流を提供し、認知症の進行予防が期待できます。

施設サービス

施設で受ける支援のひとつとして「特定施設入居者生活介護」があります。特定施設入居者生活介護は、都道府県知事が指定する有料老人ホーム、養護老人ホーム、及び軽費老人ホームのいずれかに入居する利用者に対し、生活の介護や日常生活における助言など、必要なサービスを提供するもの。施設内職員と場合に応じて外部職員が連携し、入居者様への生活の助言と日常生活上の世話をするサービスです。

その他(福祉用具のレンタルなど)

上記以外のサービスとして、杖や手すりなどの購入・レンタルを補助する「福祉用具貸与」や「特定福祉用具販売」が利用できます。福祉用具貸与は、ベッドやスロープ、歩行補助杖などを一部負担額のみでレンタルできるサービス。介護認定の区分が要支援の方はレンタルできる用具が「置き型手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助杖」、「自動排泄処理装置」のみに制限されます。

特定福祉用具販売は、支給限度額10万円の範囲内で福祉用具の購入を補助する制度。一定以上の所得者を除き、購入額の1割のみを負担することで、用具を購入可能です。

要支援2の介護予防サービスの費用・料金の例

要支援2の方の介護予防サービスにかかる費用や、料金の例を紹介します。

要支援2の支給限度額

要支援2の方は、1ヵ月に10万5,310円の介護給付を受けることが可能です。この額は10割負担の場合の金額となっており、実際に負担する金額は基本的に1割となるため、利用者の負担は最大でも1万531円。

ただし、この額を超えてサービスを利用とした場合は全額自費での利用となるため注意しましょう。要介護認定ごとの限度額は、以下の通りとなっています。

| 要介護区分 | 支給限度額 |

|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 |

| 要介護3 | 27万480円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 |

自宅の場合

自宅で訪問看護・訪問リハビリテーションを利用し、福祉用具をレンタルした場合の料金シミュレーションを紹介します。

| 介護予防サービス内容 | 月の 利用回数 |

利用料金 (1回) |

利用料金 (月) |

|---|---|---|---|

| 介護予防訪問看護 | 8回 | 4,500円 | 3万6,000円 |

| 介護予防訪問 リハビリテーション |

8回 | 3,200円 | 2万5,600円 |

| 介護予防短期入所生活介護 | 4日 | 7,320円 | 2万9,280円 |

| 福祉用具レンタル | 1月 | 7,260円 | 7,260円 |

| 合計金額 | 9万8,140円 | ||

| 負担割合 | 金額 |

|---|---|

| 上記の利用プランで1ヵ月の自己負担額を計算した場合 | |

| 1割負担(年金収入280万円未満) | 9,814円 |

| 2割負担(年金収入280万円以上340万円未満) | 1万9,628円 |

| 3割負担(年金収入340万円以上) | 2万9,442円 |

施設の場合

利用者が有料老人ホームに入所していると仮定した場合に、介護予防サービスを利用した際の料金例です。

| 介護予防サービス内容 | 月の 利用回数 |

利用料金 (1回) |

利用料金 (月) |

|---|---|---|---|

| 介護予防訪問看護 | 8回 | 4,500円 | 3万6,000円 |

| 介護予防訪問 リハビリテーション |

4回 | 3,200円 | 1万2,800円 |

| 福祉用具レンタル | 1月 | 7,260円 | 7,260円 |

| 合計金額 | 5万6,060円 | ||

| 上記の利用プランで1ヵ月の自己負担額を計算した場合 | |

|---|---|

| 負担割合 | 金額 |

| 1割負担(年金収入280万円未満) | 5,606円 |

| 2割負担(年金収入280万円以上340万円未満) | 1万2,012円 |

| 3割負担(年金収入340万円以上) | 1万7,618円 |

要支援2の方におすすめの施設

要支援2の方は、介護保険を利用した施設への入所は原則不可能ですが、認定を受けていることで入所の基準を満たす施設がいくつかあります。要支援2の方でも利用できる施設を見ていきましょう。

サービス付きの高齢者向け住宅

サービス付きの高齢者向け住宅は、通称「サ高住」とも呼ばれる、高齢者が単身か夫婦で居住可能な住まいです。バリアフリー構造や一定の設備があることと、安否確認や生活の相談に乗るサービスが整備されているため、身体機能が低下している方や施設入所に不安のある方でも安心して利用することが可能。

施設に医師や看護師、ケアワーカーなどの「ケアの専門家」が常駐しており、安否確認や見守りを行っているため、安心して入所できる施設であると言えます。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームと呼ばれる施設は、健康な高齢者のへ食事などの生活支援を提供する施設です。生活支援を提供する施設ではあるものの、あくまでも健康で身の回りのことが自立して行える方へ提供される施設であり、「自立型有料老人ホーム」とも呼ばれます。入居中に病気やケガ、認知機能の低下等により、介護が必要となった場合は退去しなければなりません。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、食事の用意や一部の生活の支援などを受けられる入居施設です。このタイプの施設は健康型有料老人ホームと同じく、身の回りのことをある程度自立して行える方向けとなっており、介護スタッフは常駐していません。健康型有料老人ホームとの違いは、介護が必要になった場合にも退去する必要のない点が挙げられます。

軽費老人ホーム・ケアハウス

軽費老人ホームやケアハウスと呼ばれる施設は、無料または低額な料金で利用者を入所させ、食事の提供や日常生活の補助を行っています。特定施設入居者生活介護の指定を受け運営されているケアハウスもあり、施設内での包括的なケアが期待できる点が魅力のひとつと言えるでしょう。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、現在置かれている環境では生活を続けるのが難しく、経済的にも課題のある65歳以上の方が入所できる施設です。自身や家族の判断で入所できるわけではなく、置かれている状況を判断し、最終的に市区町村長が措置を下すことで利用できる施設となっています。

要支援2の方も一人暮らしできる?

要支援2の方も一人暮らしで生活することは可能です。

ただし、身体機能が低下しており支援が必要な状態であるため、転倒やケガのリスクは高くなるでしょう。そのため、福祉用具や介護予防サービスを適切に利用することで、リスクを減らしながら一人暮らしをすることも可能となります。

「令和4年 国民生活基礎調査の概況」によると、要介護者のいる世帯のうち26.1%の方が要支援2の単身生活者。介護予防サービスを利用することで、十分に一人暮らしを営むことができると言えるでしょう。

要支援2の方が一人暮らしをする際の注意点

要支援2の方が一人暮らしをする際、最も注意しなければならないのは転倒です。自立レベルの方や要支援1の方と比較し、身体機能の低下がみられるため、立ち上がりや歩行中にバランスを崩す可能性があります。また、ケガや病気の際、すぐに助けを呼べないことも注意点。さらに、一人暮らしが続くと人とのコミュニケーションの機会が減り、認知機能の低下を招く可能性も。定期的に家族と連絡を取り、移動や家事などを行う場合は注意を払う必要があります。

介護予防サービスを活用して要介護にならないようにしよう

要支援2の方が安心して一人暮らしを行い、ケガや病気によって要介護にならないためには、介護予防サービスを適切に活用することがおすすめ。歩行や立ち上がりを補助するための福祉用具をレンタル・購入することや、訪問サービス・通所サービスの利用などにより、健康面と認知機能面の維持・管理が可能です。

介護予防サービスを利用するまでの流れ

要支援2の認定を受け、介護予防サービスを利用するには様々な手順を踏まなければなりません。介護認定やケアプランの作成などを経てサービスの利用が始まるため、すぐに支援や介護を受けられるわけではないのです。

まずは手順を確認し、利用したいときにすぐ手続きが行えるよう備えておきましょう。

- 1要介護認定の申請

-

介護予防の支援を受けるためには、要介護認定の申請をする必要があります。申請を行えるのは、要介護認定を受ける本人が住む市区町村の受付窓口か、地域包括センターです。

申請の際には「介護保険被保険者証」と「主治医の意見書」が必要。かかりつけの主治医がいない際は、市区町村の指定している診療所で医師の診察を受け、申請書にその医師の名前と病院名を記載しましょう。

- 2自治体による聞き取り調査(認定調査)

-

窓口にて申請が受理されると、役所の担当者もしくは担当となるケアマネジャーが調査員として訪問してきます。市区町村にもよりますが、申請から調査員が訪問してくるまでの期間は通常10日程度。聞き取り調査では要介護認定をする対象者の身体状況や家庭環境、普段どのように生活しているか聴取します。うまく質問に答えられない方も多いため、ご家族が同行したり生活についてのメモを渡したりするのがおすすめです。

- 3一次・二次判定

-

聞き取り調査の結果と主治医からの意見書を参考に、コンピューターが認定の一次判定を実施。一次判定の結果と主治医からの意見書を参考に、「介護認定審査会」で二次判定が行われます。介護認定審査会は、医師や看護師、介護福祉士など市区町村から推薦を受けた医療従事者が集い、要介護認定を公平にかつ公正に審査する会のこと。多職種から認定希望者の状況を判断し、要介護認定の区分を決定します。

- 4要介護度の認定

-

二次判定で決定された要介護認定区分は、申請者の住所に書面を郵送し通知されます。申請から認定までは原則30日以内に行われることとなっていますが、市区町村の要介護認定希望者の数や調査員の人員の差によって、遅れる可能性があることを覚えておきましょう。

- 5サービス計画書(ケアプラン)を作成

-

要介護認定通知が届いたら、次はケアプランの作成が行われます。ケアプランの作成は要支援2の場合、地域包括支援センターに連絡し相談。希望するサービスや、どのようなサービスが生活に必要か相談することによって、最適な介護予防サービスの選択と給付額の範囲内での利用などを調整します。担当のケアマネジャーがつくことによって、サービスを利用開始したあとも継続的にケアプランを調整できるでしょう。

- 6サービスの利用開始

-

ケアプランの作成後、サービス利用開始となります。施設やサービス内容は、実際に利用すると性格や生活スタイルに合わないことも。その場合は、ケアマネジャーに相談することがおすすめです。サービス事業者や担当者の切り替えやケアプランの再構築を行って貰えるため、安心してサービスを利用できるでしょう。

まとめ

要支援2に認定される方の状態や、利用できるサービス、認定されるための手順を解説しました。要支援2は、要介護認定の中では2番目に介護度が低く、日常生活の一部に見守りや一部介助が必要な状態。要支援1の2倍の金額で給付が受けられるため、より充実した支援を受けることが可能です。