[住まい・暮らし]共生型の住まいの仕組みについて

共生型の住まいでは、入居対象者が、介護を要しない比較的元気な高齢者であるため、介護を要する人が入居する有料老人ホームやケアハウスと比べて、費用やサービス、設備などに違いがあります。

共生型の住まいの仕組み

- 費用

-

- 入居資格

-

基本的に、以下の要件を満たす人が入居対象となります。

- 1.高齢者である。(60歳以上の制限を設けるところもあります)

- 2.入居時に元気で自立しており、身の回りのことを自分でできる。

- 3.自分で入居を判断でき、必要経費を自分で支払える。

- 4.共生することに抵抗を持たず、入居者同士で助け合うことができる。

- 建物の形式

-

建物の形式には集合住宅形式や、長屋形式、古民家形式などがあります。

いずれも、入居者の私物を持ち込んで生活する個室と、入居者が入居者同士や地域の仲間と交流できる共有スペースがあります。 - 個室

-

個室は、入居者のプライベートな空間です。今まで使用してきた思い出の家具を持ち込むこともできます。

基本的には、個室にキッチンやトイレ、洗面所など、水まわり設備が付いていません。それらの設備が個室に付く場合は、入居費用が高くなります。また、ペットの飼育や喫煙に関しては、認められていないところが多いようです。 - 共生スペース

-

住人のふれあいが重要な生活形態ですので、共有スペースは比較的広めです。

食事をしたり、世間話をしたりできるリビングルームや、交流会、カルチャー教室などが催せる多目的ルーム、家庭菜園が行なえる畑や花壇など、共有スペースの形態は様々です。 - 地域とのつながり

- ボランティア団体や近隣の病院・施設などの地域社会・地域福祉活動とのつながりを持っているところが多く、入居者の支援を行なえる体制が整えられています。

- 食事

-

基本的に食事は、共有スペースで一緒にとります。

ハウスキーパーが入居者の健康や要望を考慮して、食事を作りますが、自分で自由にキッチンを使って料理をすることもできます。 - 生活補助・在宅サービス

-

- 健康と福祉について

-

基本的には、つながりのある病院などを活用して、健康管理は自己責任で行ないます。

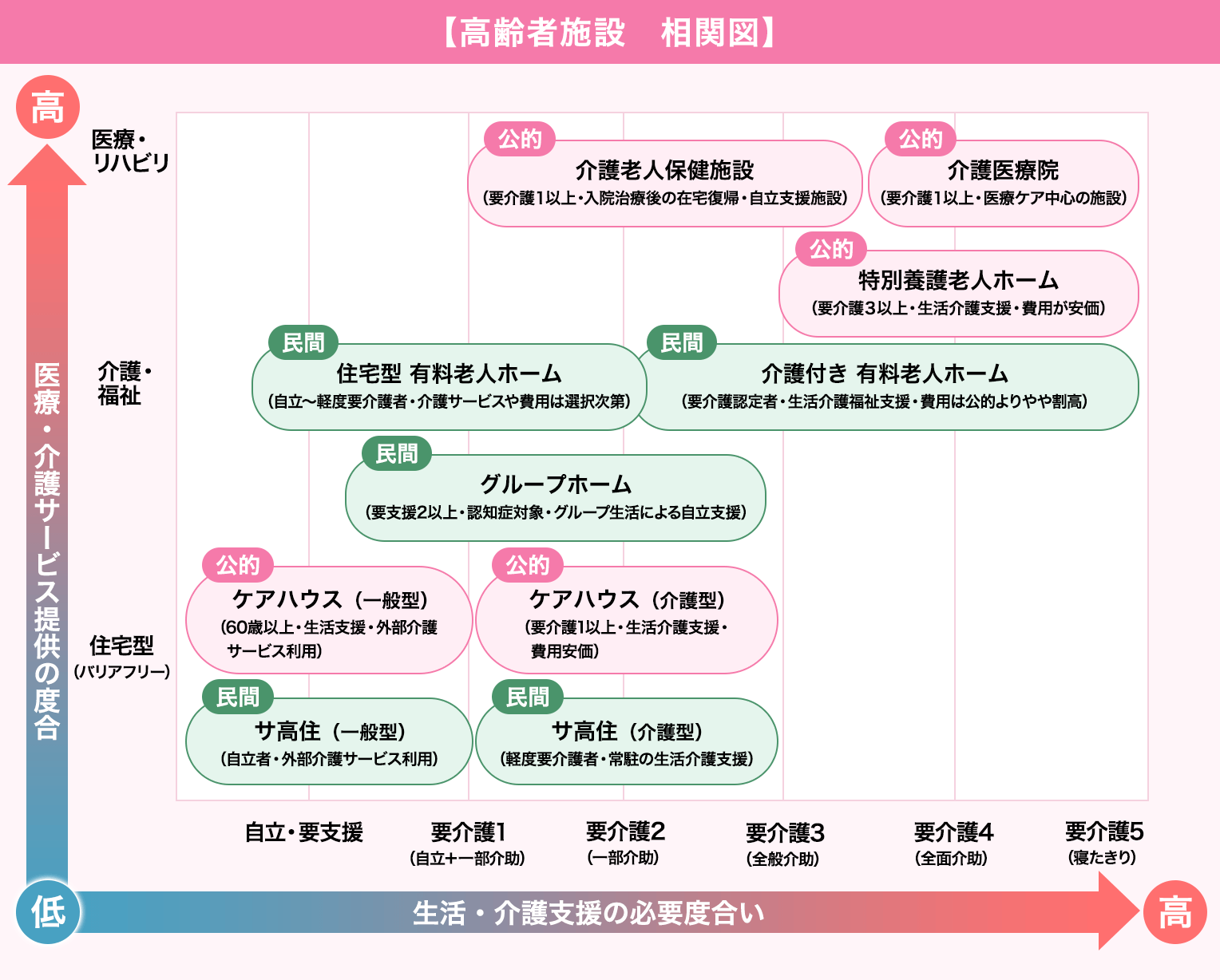

もし、健康を害して要介護者になっても、軽度であれば、在宅訪問介護を受けながら引き続き、そこで生活することができます。重度な介護が必要になり、自立できなくなった場合には、有料老人ホームやケアハウスなど、他の施設へ移転することになります。