老人ホーム情報

老人ホームの基礎知識

日本は世界でもトップクラスの高齢社会。65歳以上の人口が増加し、2007年(平成19年)に高齢者の人口が全人口の21%を超える「超高齢社会」に突入しました。そんな日本には、老人ホーム・介護施設、シニア向けのマンションといった様々な種類の高齢者施設があります。

「老人ホームの基礎知識」では、老人ホームの種類や老人ホームに関する疑問をまとめました。老人ホームの歴史から各老人ホームの特徴、さらに老人ホームの年齢制限やメリット、入居している方の行動制限などまで、幅広く紹介しています。「どんな老人ホームがあるか知りたい」「老人ホームでの生活を把握したい」という方に役立つ内容が盛りだくさんです。

目次

-

1.

老人ホームの歴史

- 1.1 老人ホームが誕生するまで

- 1.2 民間企業の参入でサービスや施設がさらに充実

- 2. 介護付有料老人ホーム

- 3. 住宅型、健康型有料老人ホーム

- 4. 特別養護老人ホーム

- 5. 軽費老人ホーム・ケアハウス

- 6. シニア向け分譲マンション

- 7. 老人保健施設

- 8. 小規模多機能ホーム

- 9. 老人ホームの契約(独り身・認知症)

-

10.

老人ホームに年齢制限はありますか?

- 10.1 老人ホームの年齢制限について

- 10.2 入居できない場合の条件とは?

-

11.

煙草、飲酒、携帯電話はしてもいいか?

- 11.1 多くの施設で飲酒・喫煙は限定的にOK

- 11.2 携帯電話の利用について

-

12.

入居後、入院が必要になった場合は?

- 12.1 入居後のトラブルで一番多いのが「入院による退去問題」

- 12.2 早期退去した場合の入居金はどうなる?

-

13.

家族の面会・宿泊と入居者の外出、外泊

- 13.1 家族の面会・宿泊について

- 13.2 入居者の外出・外泊について

-

14.

施設の防犯や火災、災害時の対策は?

- 14.1 老人ホームなど介護施設に多い犯罪事情を知っておく

- 14.2 契約前に防犯対策について調べる

- 14.3 老人ホームの防災対策

-

15.

費用が高い施設と安い施設は何が違うの?

- 15.1 スマートシニアの登場と介護保険制度

- 15.2 立地と設備以外にも人員配置が高額化の要因に

-

16.

有料老人ホームで暮らすメリットは?

- 16.1 元気なシニアも快適性を求めて老人ホームへ

- 16.2 新しいライフスタイルを始められる

-

17.

看取りまで対応してくれますか?

- 17.1 看取り介護の考え方について

- 17.2 看取り介護におけるサポートにはどのようなものがあるの?

-

18.

退去しなければならない場合

- 18.1 施設によって異なる退去要件

- 18.2 入居者側からの申し出によって退去する場合も

-

19.

老人ホームが倒産したらどうなりますか?

- 19.1 倒産・破産の場合は、強制的に退去させられるの?

- 19.2 入居一時金が返ってこない場合がある?

老人ホームの歴史

超高齢化社会に対応するため、高齢者向けの施設やサービスが急速に増えています。「老人ホーム」とは、昔から国が整備してきた高齢者向けの住宅や設備のことを指しますが、主に「特別養護老人ホーム」、「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」の施設を総称して「老人ホーム(または有料老人ホーム)」と呼んでいます。ここでは、老人ホームのこれまでの歴史について解説します。

老人ホームが誕生するまで

「老人」と聞くと、高齢者の方の蔑称のように捉えられることもありますが、実際は「老人福祉法」に基づいた言葉であり、65歳以上の人を「老人」と定義しています。老人ホームの始まりは1950年に制定された「生活保護法」に基づいて、高齢者向けに、国が設置を始めた「養老施設」がその起源です。戦後間もなく、社会福祉制度がまだ整備されていない中、働くことができない高齢者や生活が困難な人が多くいました。このような状況を受け、厚生労働省は社会的弱者をサポートする「生活保護法」を制定し、身寄りのない高齢者や収入を得にくい高齢者を保護する「養老施設」を作りました。1961年、日本の経済がうなぎ登りに上がっていくと、高齢者の健康保持や生活安定を目的に「老人福祉法」を制定し、収入や健康状態、家庭環境の違いによって、施設を選択できるよう、養老施設は「特別養護老人ホーム」、「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」の3つに細分化され、高齢者の状況に合わせて、より細やかなサービスを施せるようになりました。

その後、1982年、老後の健康を維持し、適切な医療を確保することを目的に「老人保健法(現在の名称は「高齢者の医療の確保に関する法律」)」が制定されると、後期高齢者のための医療の給付制度や施設が普及し、社会の様相は大きく様変わりしました。

民間企業の参入でサービスや施設がさらに充実

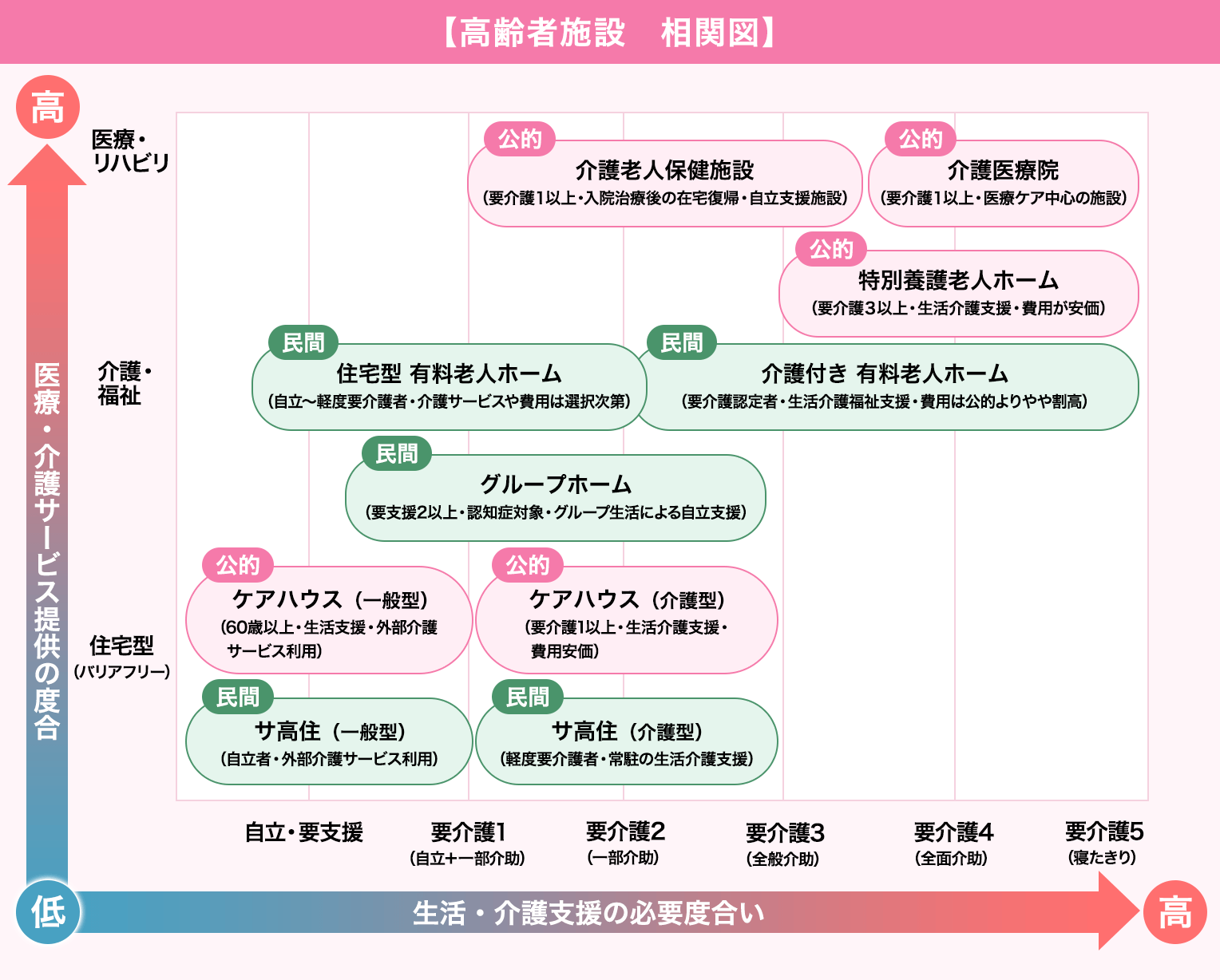

こうした歴史を経て老人ホームや関連施設が充実していく中、施設の供給を上回るハイペースで人口の高齢化は進んでおり、1987年には、このような高齢化の状況から「シルバーハウジング」という高齢者に特化した公営住宅の供給が始まりました。また、国や自治体だけの行政だけではなく、民間企業も高齢者向けの住宅やサービスに参入するようになり、養老施設や介護老人保健施設、ケアハウスやグループホームといった様々な施設が誕生しました。これら民間企業の参入で、高齢者の方を受け入れる施設やサービスが充実したものの、高齢者にとって最適な施設が分かりにくくなっているという半面もあります。

介護付有料老人ホーム

有料老人ホームには介護サービスを提供している施設があり、これを「介護付有料老人ホーム」と呼んでいます。正確には、民間事業者によって運営され、居宅サービスのひとつである「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を都道府県から受けた介護施設のことを指します。

介護サービスの充実度がポイントの介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームでは、食事や入浴、排泄といった生命にかかわる生活の介助から、衣類などの洗濯、部屋の掃除といった衛生面の保持、健康や体調管理といった医療サポートを含め、トータルに介護サービスを有料で受けることができます。原則65歳以上が対象となっており、認知症を患っている人や内臓疾患などで医療ケアが必要な人でも入居が可能です。また、公的な老人ホームとは異なり、要介護認定を受けていない健常者であっても入居可能な施設もあります。

介護スタッフが常駐しており、24時間体制で介護サービスを行なっている施設も多く、要介護1からでも入居できるという点から、有料老人ホームの中でも最もサービスの充実した施設のひとつということが言えます。

入居一時金に大きく差が出る介護付有料老人ホーム

65歳以上なら誰でも入所でき、介護サービスも充実している分、料金が高くなりがちです。介護付有料老人ホームでは、入居時に必要な「入居一時金」と毎月支払う「月額利用料」の2つの費用が必要となり、立地条件や設備・サービスの充実度によって入居一時金はかなり差が出ます。施設によっては入居一時金が0円というところもあれば、高級な施設になれば、数千万円かかるというところもあり、その金額は様々です。これは、終身利用を原則としているため、長期にわたって施設を利用したり、サービスを受けるための「権利料」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。入居一時金は期間に応じて償却されるため、償却期間内に途中で退去した場合には、未償却分は返金される制度となっています。

また、月額利用料は12万円~30万円程度が相場ですが、こちらも入居一時金と同様、設備、サービスが良いところは高くなるため、毎月無理なく入居できる金額を検討してみることが必要です。

安心して入居できる様々な設備

介護付有料老人ホームでは、全館バリアフリーというのが当たり前で、寝たきりの高齢者でも入浴が可能な入浴装置が付いているところや、手すりや緊急警報装置などあらゆる「危険」に対応した設備が充実しているところがほとんどです。

そのため、入居する高齢者の方や家族の方も安心して任せられるという点は非常に魅力的だと言えます。その他にもレクリエーション活動や施設内でのサークル活動などもあり、誕生日会や小旅行などのイベントが行なわれるなど、入居者の人の寂しさや孤独感も感じることなく楽しく過ごせるよう様々な配慮がされています。

住宅型、健康型有料老人ホーム

有料老人ホームの中には、厚生労働省から「特定施設入居者生活介護」が認定されていない施設もあります。それが言わゆる「住宅型・健康型有料老人ホーム」と呼ばれるものです。基本的には民間事業者が運営し、介護の必要度が軽度もしくは自立している高齢者を受け入れています。

日常生活の支援を行なってくれる住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、介護スタッフが施設に常駐していませんが、食事や清掃、緊急時の対応といった家事全般を施設スタッフに対応してもらうことができます。基本的には介護の必要のない高齢者が入居することが多いですが、介護が必要な人も、外部の訪問介護サービスを別途利用できる場合が多いです。

入居条件の主なもの

一般的には満65歳以上の人、介護が必要な人の場合は、常時医療行為を受ける必要のない人のいずれかで、かつ身元引受人を選定できる人、健康保険を持っている人、共同生活に順応できる人となっています。

費用について

入居一時金は、設備や立地条件の良さによって異なり、無料~数千万円と施設によってかなり幅があります。また、入居後に必要な月額利用料は概ね10~25万円というのが相場です。

高齢者向けサービスアパートメント、健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、介護の必要もなく健康で自立した生活を送ることが可能な高齢者を対象とした有料老人ホームです。同年代の人たちが同じ場所に入居することで、友人や趣味の仲間が増えるなどの利点があり、ある程度裕福な人が利用する場合が多いです。このため、シニアライフを豊かにするための設備が充実しており、図書室やスポーツジムなどが併設されていたり、個室にキッチンやバスルームが完備されていることが多く、バリアフリーのマンションと変わらない様式で生活できる点が特徴です。介護サービスはありませんが、ほとんどの家事を施設のスタッフが行なってくれるので、家事から解放されるという利点もあります。ただし、将来的に介護が必要になった場合には退去するか、提携の介護付き有料老人ホームなどに転居しなくてはいけません。

- 一般的な入居条件

- 満65歳以上であること(夫婦で入居の場合はどちらかが60歳以上であれば問題ない場合もある)、日常生活に支障がない健康状態であること、身元引受人または保証人がいること、所定の利用料金の支払いが可能なことが一般的な入居条件となっています。

- 費用について

- その他の有料老人ホームよりも高額となる場合が多いのが健康型有料老人ホームです。入居一時金は、無料~数千万円と施設によってかなり異なり、月額利用料はだいたい10~40万円程度だと考えておくと良いでしょう。このように、有料老人ホームにも様々なタイプがあるので、介護の必要性や健康状態、経済面、生活面などを総合的に考えてから入居の段取りを進めましょう。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、地方公共団体や社会福祉法人が運営している公的な「介護老人福祉施設」のことです。介護老人福祉施設とは、介護保険法に基づき、介護保険の適用範囲内で在宅による自立した生活が困難な高齢者を介護する施設のことを指します。

常時介護が必要な人のための公的施設

特別養護老人ホームは「特養」とも呼ばれ、老人福祉法に基づいて設置され、介護保険法では「介護老人福祉施設」とも呼ばれます。身体及び精神上に障害があるために常に介護が必要な人で、自宅での介護が難しい人、さらに在宅介護サービスを受けるのも困難な人が対象となっています。特養では、食事、排泄、入浴、就寝といった日常生活の介護を基本として、通院などの付き添い、搬送といった介護保険に適用されるあらゆるサービスが提供されます。ただし、医療サービスのケアに対応しているところは少なく、リハビリや医療ケアは期待できません。

高齢者向けの施設としては、日本国内では一番多く施設がありますが、入居待ちの人が多いというのが現状で、「入所が必要でありながら待機となっている人」は、2011年度の調べによると全国で19万5,000人と推定されています。また、申込みの理由は「自宅での生活が困難」、「家族による介護が困難」という意見が約70%となっており、深刻な状況にあると言えます。そのため、要介護度が非常に高い場合や緊急性を要する場合、所得が低く有料老人ホームを利用できない人の場合には優先的に入居できる場合もあります。

かつては4人1部屋というタイプが主流でしたが、現在では個室タイプのものが増え、プライバシーについての不満などは解消されているところが多くなりました。

特別養護老人ホームの入所条件と費用について

特別養護老人ホームへは、老人福祉法第15条第6項の規定に基づき、入所検討委員会が審査します。その際、緊急性や必要性の高い人から入所が認められることになっています。また、介護保険が適用されるので、有料老人ホームと比べてもかなり費用が抑えられています。入居の条件及び費用については以下の通りです。

入居条件

原則的に65歳以上の高齢者で、要介護度が1以上の人です。ただし、要介護状態によっては65歳未満の場合でも入居できる場合があります。また、伝染病や長期入院が必要な疾患を抱えている人は入居できない場合があります。

費用について

有料老人ホームとは異なり、入居一時金は必要ありません。入居後に必要となるのは、家賃や光熱費、食費といった日常生活に必要な基本的な費用と施設サービス費の1割負担が求められます。施設サービス費用は、介護保険で決められており、要介護度や部屋のタイプによって異なってきます。目安としては個室であれば13万円程度、相部屋タイプでは8万円程度というのが相場となっています。

軽費老人ホーム・ケアハウス

軽費老人ホーム、及びケアハウス(経費老人ホームC型)は、家庭での生活が困難な高齢者が、低料金で食事や日常生活のサポートを受けられる施設です。ケアハウス(経費老人ホームC型)は、軽費老人ホームよりも介護度が低い高齢者を受け入れる傾向にあります。

身寄りのない高齢者を救うための施設「経費老人ホーム・ケアハウス」

軽費老人ホームは、家庭や経済状況から自立した生活が困難な人に対して地方自治体が社会福祉法人、医療法人、株式会社に対して助成金を出して運営している老人ホームです。

「軽費老人ホーム」にはA型、B型、C型の3種類あり、3タイプとも、「60歳以上で身寄りのない人、家族と同居できない人」が入居対象となります。このうち、食事サービスの有無によってA型(食事あり)、B型(食事なし)に分けられ、基本的には健康で自立した生活を送れる人が対象となります。ただし、A型とB型については、世帯月収が34万円以上の方は入居できないことになっています。

また、C型は「ケアハウス」とも呼ばれ、介護が必要とまではいかないものの、日常生活を送るのがやや難しい人、具体的には、要介護よりも軽度な「要支援者」という認定をもらっている人たちが対象となります。C型の場合には、世帯月収の制限がありません。

軽費老人ホームとケアハウスでの医療ケアについては、必要最低限のもののため、医療処置が必要な人は基本的には入所できません。また、入居中に介護が必要となった場合には退去するというのが原則となっています。

軽費老人ホーム・ケアハウスの費用について

軽費老人ホームとケアハウスでは入居にかかる費用が異なってきますので、整理しておきましょう。

入居一時金について

軽費老人ホーム(A・B型)には入居一時金や敷金・礼金はかかりません。ケアハウス(C型)の場合には50万円~400万円というのが相場で施設によって大きく異なります。

月額費用について

A型とC型には給食・食事サービスが付くため、7万円~20万円程度が相場となっています。一方、B型は食事が付かないため、約3~4万円程とA型とC型に比べると月額費用がかなり安くなります。いずれも、世帯収入などによって変わってくるので、事前に問合せてみると良いでしょう。

ケアハウスと軽費老人ホームの将来

入居一時金や敷金・礼金がかからないという点から、比較的費用を抑えて入居できる軽費老人ホームですが、A型とB型については、サービス付き高齢者住宅など新しいタイプの介護施設が急激に増えてきたことにより、新たに建てられる施設は減少傾向にあります。軽費老人ホームでは、C型のケアハウスが主流となってきており、今後もこの傾向は続くことが予想されます。

シニア向け分譲マンション

「シニア向け分譲マンション」は、マンション全体がバリアフリー化され、緊急時対応や受付サービスなどが充実した施設のこと。民間事業者によって販売・運営される分譲住宅なので、有料老人ホームとは違い、利用する場合は購入するのが前提です。そんなシニア向け分譲マンションについて、シニア向け分譲マンションと有料老人ホームなどとの違い、シニア向け分譲マンションのメリット・デメリットなどを詳しく解説しています。

シニア向け分譲マンションとは

シニア向け分譲マンションとは、人生100年時代の長寿大国・日本において生き生きとした老後生活を送るために、高齢者向けに開発された分譲マンションのこと。看護師や介護福祉士などのケアの専門家が常駐していたり、保健室やクリニックを併設していたり、万一の病気やけがに備えて緊急対応などのサービスを提供しているのが特徴です。

また、シニア向けマンションとしての機能だけでなく、テニスコート、フィットネスクラブ、カラオケルーム、麻雀部屋、ビリヤードコーナーなどのレクリエーション施設を併設するシニア向け分譲マンションもあります。大浴場、食事サービスを提供するレストラン、家事サービスを行なうところも多く、その設備やサービスは物件によって様々で、購入する場合には比較検討することが重要です。

多くの分譲マンションでは、単身者はもちろん夫婦、友人と一緒でも入居できますが、基本的に介護を必要としない人が対象となります。

シニア向け分譲マンションと有料老人ホームの違い

シニア向け分譲マンションと似た施設に「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」があります。こちらでは、3つの施設の違いを下の表にまとめました。

フリックによる横スライド仕様となります。

| シニア向け分譲 マンション |

サービス付き高齢 者向け住宅 |

有料老人ホーム | |

|---|---|---|---|

| 権利 | 所有権 | 貸借権 | 利用権 |

| 入居条件 | 何歳からでも | 原則60歳以上 | 原則60歳以上 |

| 入居費用 | 数千万円~ | 数十万円~ | 数十万円~ |

有料老人ホームの中には高級志向の施設もあり、入居費用が数千万円かかるというケースも少なくありません。このため、同じ数千万円かけるのであれば、物件を売却や相続、賃貸できるシニア向け分譲マンションを選ぶ人も増えてきています。また、有料老人ホームでは、その当人の一代限りの利用権ということになりますが、シニア向け分譲マンションの場合は、相続や売却も可能な資産として残ります。また、住宅ローンの利用も可能なので一定の収入があるのであれば、ローンを利用して購入することができます。さらに、有料老人ホームのように、年齢制限を設けているところは少なく、壮年世代や熟年世代のうちから、居住可能な物件も多いので、将来の老後に向けて購入しておくということもできます。

ただし、購入価格は、通常の分譲マンションと同様に立地条件や設備によって様々な価格帯がありますが、管理費など付帯費用が通常のマンションよりも高めに設定されています。立地や設備などの条件が等しい一般の分譲マンションと比べて、約1.5~1.8倍程かかると考えておく必要があります。

シニア向け分譲マンションのメリット・デメリット

シニア向け分譲マンション、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームの違いを踏まえ、シニア向け分譲マンションのメリットとデメリットをまとめました。

シニア向け分譲マンションのメリット

- 入居者にはマンションの所有権がある

-

シニア向け分譲マンションの場合、分譲マンションとして購入するので、物件に対して「所有権」があります。よって、シニア向け分譲マンションは売却・相続・賃貸できる「資産」として形成が可能です。

- 高齢者の方でも生活しやすい

-

一般的な分譲マンションとは異なり、文字通りシニア向け分譲マンションであるため、バリアフリー設計や安否確認、救急車・医者の手配対応、栄養バランスが整った食事を楽しめる食堂など、高齢者の方が安心して余生を過ごせるケア・サービスが充実しています。

シニア向け分譲マンションのデメリット

- 入居するには、初期費用がかかる

-

一般的なシニア向け分譲マンションの価格は数千万~数億円。ローンでの入居も可能ですが、それでも月々の管理費・修繕積立金は数十万円必要です。また、売却する際、古くなった物件では、買い手がなかなかつかないケースもあります。

- 住み替えがしにくい

-

高額な初期費用がかかるシニア向け分譲マンションは、有料老人ホームと比べて住み替えがしにくいと言えます。また、シニア向け分譲マンション自体も、まだまだ市場が大きくないため、選択肢も多くありません。

老人保健施設

老人保健施設は「介護老人保健施設」、通称「老健(=ろうけん)」と呼ばれる公的な高齢者福祉施設です。老健は病気やけがなどによって寝たきりの場合や、それに近い状態となった高齢者を医療としての立場から介護や機能訓練を行なうことで、身体機能の回復や在宅で日常生活を送れるようにするための施設です。

老人保健施設と特別養護老人ホームの違い

老健は、「特別養護老人ホーム(特養)」と同じ介護保険施設のひとつで、サービスなどもよく似ていますが、特養と比べて、より医療サービスの面が充実しています。例えば、介護や看護は医師の医学的な管理によって行なわれ、疾病やけがの状況によって理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションも行なわれます。また、在宅での自立と日常生活への復帰を目的としているため、基本的には3ヵ月(長くて半年~1年)で出所することを原則としています。つまり、病気やけがで病院などに入院していた人が退院し、自宅に帰らなければいけないものの、そのままでは日常の生活が難しいといった場合に、一時的に入所して身体の回復と同時に在宅復帰できるようにケアをする保健施設ということになります。そういう意味では「短期間の養老施設」という意味合いが強く、その分、特養に比べて入所しやすいのが現状です。介護におけるサービスは、特養も老健も大きな差はありません。

老人保健施設の入所条件と費用について

老人保健施設は、特養と同様に「要介護」か否かが入所条件のひとつとなりますので、事前に介護保険への加入と市区町村へ申請を行なう必要があります。

入居条件について

介護保険法による被保険者で、要介護認定を受けている人というのが第一条件となります。また、入院治療の必要がない要介護度1~5の人で、かつリハビリテーションを必要としていることが入居条件となります。

入居費用について

入居一時金は不要ですが、月額利用料が毎月かかってきます。月額利用料とは、家賃、食費、光熱費といった日常生活における費用の他、施設管理費や雑費が含まれることがあります。月額利用料の相場は、個室で13万円程、相部屋で8万円程度と言われています。また、老健では、本人または扶養義務者の世帯収入や納税額、要介護度によって料金が変わり、要介護度が高い程料金は高くなります。また、これに加えて医療費(リハビリ費用を含む)が加算される場合があるなど、個々によって料金が変わるため、事前にケアマネージャーなどに相談してみましょう。

小規模多機能ホーム

小規模多機能ホームは、高齢者が自宅を離れることなく地域に密着した介護サービスを受けられる施設として注目されているサービスです。

住み慣れた家でできるだけ長く暮らしたい人のためのサービス

高齢により、介護が必要となると、これまで住んでいた家や地域を離れ、老人ホームなどの養老施設にお世話になることも少なくありません。しかし、できれば長年、住み慣れた地域や自分の家で、家族や知人に世話にならずに、介護サービスを受けたいというのが本音でしょう。そんな要介護者の思いに応えるように登場したのが、小規模多機能ホームです。

小規模多機能ホームは、2006年の介護保険法改正により、現在も増えてきている介護サービスのひとつです。

従来は、地域や自宅に住みながら介護を受けるには、自らが施設に赴いて(または送迎付きで)、リハビリやレクリエーションを行なう「デイサービス」や、ヘルパーステーションが自宅を訪問してくれる「在宅介護」、介護をしていた家族が短期的な事情で高齢者を介護施設に預けて短期宿泊する「ショートステイ・サービス」などを別々に利用するしかありませんでした。しかし、小規模多機能ホームは「通い」、「宿泊」、「訪問」の3つのサービスを1ヵ所で行なうことができるため、高齢者の肉体的、精神的負担を和らげることができます。また、少人数制なので家庭的な雰囲気で過ごせるという点や、24時間サービスなので、緊急時にも安心です。

高齢者にも家族にもメリットのある小規模多機能ホーム

長らく住み慣れた日常の生活圏内で介護を受けることは、様々なメリットがあります。

高齢者のメリット

日常生活圏内で暮らすことで生活に不安が少なく、自宅にいるときだけでなく、外に出かけるときにも見知らぬ土地ではないので安心です。また、小規模多機能ホームに通う人はもちろん、スタッフの多くも、高齢者と同じ地域の住人であることが多いため、近い場所に知り合いが増えるという安心感ができます。

家族のメリット

基本的に小規模多機能ホームは24時間年中無休なので、いざというときに頼ることができ、介護による肉体的、精神的疲労が軽減されます。また、いつでも援助を受けられる場所が身近にあるという安心感から、在宅介護への責任感なども生まれやすいと言われています。

今後も注目される小規模多機能ホーム

小規模多機能ホームは、誕生からわずか1年間で施設数が1,000ヵ所を超えた注目の介護サービスです。この施設がきっかけとなり、近年、失われつつあるご近所づきあいの復活やコミュニティーの再構築という面でも活性化を促すひとつの拠点になるのではないかと注目されています。

老人ホームの契約(独り身・認知症)

老人ホームは入所条件に身元引受人が必要とあります。ところが、高齢化社会では身元引受人のあてがない認知症などの障害を持った高齢者がたくさんいます。こちらのページでは、そういった高齢者が老人ホームに入所するためにはどうすれば良いのかを説明しましょう。

障害を持つ人の老人ホーム入居をサポートする公的制度

「身元引受人」は、実質的に「連帯保証人」を意味しますので、入居者の方が施設の費用を支払えなくなったり、介護状態が重度となった場合など、身元引受人がいないと問題が発生してしまいます。また、認知症や知的障害、精神障害を抱えている場合には、正しい契約を結べない可能性もあります。このような問題を抱える人を援助してくれるのが「成年後見制度」と「地域福祉権利擁護事業」という制度です。

- 成年後見制度

- 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が十分でない人が不利益を被らないように、事前に家庭裁判所に申立てをしておくことで、公的に援助してくれる人(成年後見人)を付けてもらえる制度です。

- 地域福祉権利擁護事業

- 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人を対象に、都道府県や市区町村などが本人に代わって日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かりなど支援する地方自治体の事業です。

「成年後見制度」と「地域福祉権利擁護事業」の利用方法

「成年後見制度」と「地域福祉権利擁護事業」という制度は、実際にどうですれば利用できるのかを見ていきましょう。

- 「成年後見制度」の利用方法

- 本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に申し立てを行ない、家裁が審判し、その内容に沿って成年後見人の役割範囲が決まります。また、判断能力が衰える前に自分を援助してくれる人や援助してくれる内容をあらかじめ決めておく「任意後見制度」と、すでに精神上の障害がある場合に利用できる「法定後見制度」に分かれており、法定後見制度は障害の程度によってさらに「後見」、「保佐」、「補助」に区別されます。もっとも障害程度が重い場合に適用される「後見」の場合、家庭裁判所が本人に代わって成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行ないます。

- 「地域福祉権利擁護事業」の利用方法

- 本人、または支援者が市長区村の社会福祉協議会に利用の相談と申込みを行ないます。専門員、または生活支援員が自宅に訪問調査で伺い、支援計画を作成します。その後、認められれば契約となり、サポートが受けられるようになります。支援開始後は専門員が定期的に自宅を訪問し、必要に応じて支援計画を見直します。

老人ホームに年齢制限はありますか?

老人ホームなどの介護施設には様々な入居条件があります。ここでは年齢などの入居条件について解説します。

老人ホームの年齢制限について

多くの老人ホームでは年齢制限を設けていますが、公的施設と民間施設では多少異なっています。公的施設には、「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」、「老人介護支援センター」や「軽費老人ホーム(ケアハウス)」などの施設がありますが、いずれも「65歳以上」という年齢制限が設けられています。これは介護保険制度の第1号被保険者となるのが65歳からというのが理由です。例外として、特定疾患などによって要介護認定を受ければ、64歳以下の人(ただし40歳以上)でも入居することが可能となっています。

民間施設も介護保険制度の都合上、65歳以上という年齢制限を設けているところが多いですが、夫婦で入居できる施設やサービス付き高齢者向け住宅などは、「60歳以上」で入居できる施設もあり、公的な老人ホームに比べるとやや年齢制限の条件が緩和されています。

入居できない場合の条件とは?

高齢者向けの施設は、施設によって入居条件が異なります。例えば、「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」などの公的施設では、原則、要介護度1以上の人が入居対象となっており、元気な人は入所できません。一方、民間施設は要介護認定をされていない人でも入居できる施設が多く、元気な人も入居できます。ただし、実際のところ健康な人が介護施設を利用することは少ないため、要支援・要介護の認定を受けている人の利用が多くなっています。

また、老人ホームでは、感染症や常時医療的なケアが必要な人は入所できなかったり、認知症などの持病を持っている高齢者の場合は、共同生活において困難をきたす場合や重度の認知症の場合には入居できないことがあります。

煙草、飲酒、携帯電話はしてもいいか?

老人ホームには、入居者全員が快適に暮らしていくためにいくつかのルールが定められていますが、個々の施設によっても異なります。ここでは、「飲酒」、「喫煙」、「携帯電話」の利用について解説します。

多くの施設で飲酒・喫煙は限定的にOK

高齢者の中には、愛煙家の方やお酒をたしなむ人も多いですが、老人ホームでの生活は、集団生活かつ共同生活の場であるため、好きなときに好きな場所で自由に飲酒、喫煙できる訳ではありません。むしろ、喫煙や飲酒は場所を制限された形で許可されていると考える方が良いでしょう。特に喫煙についてはほとんどの施設が指定の場所以外での喫煙を禁じています。また、喫煙による健康への悪影響、副流煙による非喫煙者への影響などから、全館禁煙となっている施設もあります。そういった施設の入居条件には「喫煙者はご入居できません」と明記してあることがほとんどです。

飲酒については、介護付き有料老人ホームや認知症の人が入居している施設では飲酒が禁止となっている施設もあります。これは、集団行動を行なう際に飲酒による迷惑行為を防止するためです。飲酒が可能な場合でも、職員の目が届く場所、時間などを限定して許可しています。一方、自立した高齢者が入所できる施設では、自由に飲酒を楽しめる施設が多くあります。

携帯電話の利用について

多くの老人ホームでは、自身の携帯電話を持込むことが可能となっていますが、利用の際には「なるべく居室内で」と入居時のルールに書かれています。また、心臓のペースメーカーなど医療機器に影響を与える可能性も示唆されていることから、施設によっては、ある程度配慮するように勧告されることがあります。

また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設の場合には、規定されている以外の持ち込みは原則的に許可されておらず、携帯電話は持込みが不可という施設も多いです。その場合、電話での家族などとの連絡は居室内の電話や施設内に設置された公衆電話を使うように勧められます。しかし、近年になって、パソコンの利用やインターネットの利用が増えてきたため、スマートフォンの利用を認めるか否かといった議論が進められており、パソコンを使ったインターネット電話などであれば、健康への影響もないことから、今後は老人ホームでも利用できるようになるのではないかと期待されています。

入居後、入院が必要になった場合

介護施設に入居するには、入居一時金や月額利用料などの多額の費用がかかります。入居後、もし病気で入院となった場合、それらの費用や契約はどうなるのでしょうか。

入居後のトラブルで一番多いのが「入院による退去問題」

老人ホームに入居するのは高齢者のため、入居前は元気にしていても、やがては高齢から生じる身体機能の低下によってケガをしたり、病気になることは十分にありえることです。

老人ホームの入居後に、入院が必要な病状になったり、医療行為が必要となった場合は、医療職員が常駐している、または病院に併設されている特殊な老人ホームでもない限り、退去を余儀なくされます。特別養護老人ホームの規定では「入所中に3ヵ月以上の入院が必要となった場合、または医療職員による医療行為が必要となった場合は退去を命じられることがあります」と明記されています。

老人ホームはあくまで「介護施設」であり、「看護施設」ではないため、医療行為を受けることはできません。そのため、長期にわたって入院が必要な場合には、退去することになります。

しかし、民間の有料老人ホームでは、一定期間での退院が見込まれている場合は、老人ホームをわざわざ退去しなくても、月額利用料を支払っておけば、退院後にカムバックできる制度を多くの施設が採用しています。また、入院の必要はないが通院する場合にも問題なく老人ホームでの生活を続けることはできます。

早期退去した場合の入居金はどうなる?

入院が必要になった場合など、早期退去した際のトラブルは、老人ホームにおけるトラブルの中で最も多いと言われています。そのため、契約前に確認する重要事項説明書の「退去要件」についてはひとつひとつ注意深く見ながら読み、分かりにくい表現がある場合には「この償却期間とは具体的にいつのことなのか」など細かく確認しましょう。また、長期入院や認知症を発症した場合など、過去の退去事例などについて施設に確認したり、インターネットなどで事前に調べておくのも参考になるでしょう。

また、早期退去する場合、「入居一時金」も、施設によって償却方法や償却期間等が異なりますので注意が必要です。「入居一時金」は、「初期償却」と「返還金」に分けられ、「初期償却」は契約した段階で施設のお金となり、利用者には返還されません。一般的に、入居一時金の20~30%程となっていますが、入居一時金が安い施設は、100%の場合もあります。また、「返還金」は、「入居一時金」から「初期償却」分を差し引いた残りの金額で、ホームが定める償却期間と償却方法、入居期間に応じて返還されるお金になります。償却期間は10~15年というところが多いですが、施設によっては0年(初期償却100%)の施設もありますので、よく確認しておきましょう。償却期間が過ぎたあとは、入居一時金の返金はありませんが、月額費用の支払いで、ホームの生活を続けることができます。

家族の面会・宿泊と入居者の外出、外泊

民間施設に入居する高齢者の中には、在宅介護が困難となり、やむをえず老人ホームなどの介護施設に入居する人もいます。在宅介護を希望していた人にとっては、家族の面会や外出の可否はとても重要な入居条件になります。こうした面会や外出についてはどのような決まりがあるのでしょうか。

家族の面会・宿泊について

多くの老人ホームでは、基本的な面会時間を定めており、面会に訪れるときには事前に連絡することがマナーとなっています。中には、24時間いつでも訪問しても良いという施設もあります。施設で決められたルールとマナーを守れば、原則面会の頻度に制限を設けているところはほとんどありません。ただし、食事や排泄、入浴といった介助を受けている時間帯など、職員の業務に支障が出る時間帯は、できれば避けたほうが良いでしょう。

また、家族の宿泊については、入居者と家族が同じ部屋で宿泊ができる施設もあれば、家族用の宿泊部屋を持つ施設、家族の宿泊施設を原則的に認めていない施設など、施設ごとにルールが異なるので、契約前に確認しておきましょう。一般的には、家族の宿泊を認めている施設はあまり多くありません。理由としては、家族が宿泊していれば入居者が安心できるというメリットがある反面、逆に、家族にいつまでもいてほしい、家に帰りたいなどという気持ちも生まれてしまう可能性もあるため、宿泊の頻度などについては、ケアマネージャーに一度相談してみましょう。

入居者の外出・外泊について

入居者の外出や外泊については、施設または入居者の健康状態によってルールが異なってきます。例えば、要介護度1以上の人が特別養護老人ホームに入所されている場合は、一人での外出許可が下りないことがほとんどです。仮に許可が出てもその行動範囲は限定的です。介護付き有料老人ホームの場合には、特別養護老人ホームと同様に付添い人が必要となります。それ以外の老人ホームでは、介護が必要でない人ならば外出・外泊は自由という施設がほとんどで、外出届・外泊届をきちんと提出し、門限を守れば問題はないと言えるでしょう。

老人ホームの防犯や火災、災害時の対策

老人ホームには家族や見舞い客などが多く訪れ、夜間でも人の出入りがある施設です。施設全体はもとより、居室の防犯対策もしっかりと行なう必要があります。老人ホームなどの施設では、どのような防犯対策をしておけば良いのでしょうか。また、火災などの災害時の対策はどのように行なうべきなのでしょうか。

老人ホームなど介護施設に多い犯罪事情を知っておく

老人ホームなどの介護施設では、防犯上3つの弱点が指摘されており、事務室や個人の現金が盗まれるなどの犯罪が起きる場合があります。

- 家族や見舞い客の出入りが頻繁に行なわれているので、窃盗犯などが侵入してもなかなか気付かない

- 夜間は特に人手が少なくなり、入居者の世話で手薄になることが多いため狙われやすい

- 入居者の部屋にも自由に出入りできる場合がある

こうした被害にあわないためにも、入居前にその施設がどのような防犯対策をしているかどうかを調べる必要があります。

契約前に防犯対策について調べる

実際に、老人ホームなどの施設を見学して、防犯監視カメラの数や侵入検知センサーがあるか、居室はオートロックになっているか、玄関以外に侵入しやすい出入口がないかなど、防犯設備の設置状況をチェックするとその施設の防犯意識の高さが分かります。

また、介護サービス付き老人ホームの場合には、徘徊や突発的な異常行動を検知する徘徊老人検知システムを導入していることも多く、そうしたシステムがどれくらい導入されているのか、契約前に聞いておきしょう。

老人ホームの防災対策

防犯とともに注意しておきたいのが防災対策です。多くの老人ホームなどの介護施設では、火災原因のトップである「放火」を防ぐため、火災警報器と防犯システムが連動したトータルセキュリティシステムを導入している施設も多いですが、火災などが起きたときの緊急避難経路が分かりやすいか、また避難しやすいかという点は施設の見学時に注意深く確かめておきましょう。また、有料老人ホームでは、災害時における安全確保を迅速に行なうため「防災対策マニュアル」を作成しています。これらのマニュアルも家族の方が目を通して、実際に避難訓練が行なわれているかも確認しておきましょう

また、火災以外にも地震などの対策マニュアルなどが確立されている施設は安心です。介護付有料老人ホームの大手であるニチイ学館では、「電気の確保」や「水の確保」といった災害時における入居者の安全確保についての詳細なマニュアルを整備し、全国の「ニチイホーム」で周知する制度を確立しています。

このような防災対策・防犯対策がしっかりできている施設は、入居者本人はもとよりご家族の方も安心できるので、ぜひ契約前に確認してみましょう。

費用が高い施設と安い施設では何が違う?

介護施設では、入居一時金が数千万円する費用の高い施設から無料の安い施設まで差がありますが、費用が高い施設と安い施設ではいったい何が違うのでしょうか。

スマートシニアの登場と介護保険制度

近年は「老人ホーム」というこれまでのイメージを覆す高級な施設が多く誕生しています。この背景には、「スマートシニア」と呼ばれる、健康で経済的に余裕のある高齢者が増えたことが要因です。医療の進歩で寿命が大幅に伸びた今の高齢者は、老後を生き生きと快適に暮らしたいという人が増え、介護付き高齢者住宅や高級老人ホームなどに投資する人が増えてきました。それと同時に、2000年の介護保険制度導入により、高齢者住宅の改修費が一部保険でまかなえるようになったことで、有料老人ホームなどの介護施設が一気に建設され、高額だった入居一時金の相場も徐々に下がり、費用にも格差が広がりました。高齢者住宅コンサルティング会社の調査によれば、介護付き有料老人ホーム(東京)の費用は、最も安いところで月額8万円台、もっとも高額なところでは月額77万円、平均で約27万円と言われています。

立地と設備以外にも人員配置が高額化の要因に

費用の高い施設と安い施設の違いは、主に「立地」、「設備」、「人員」が大きく影響しています。高級老人ホームでは、東京23区内の一等地で居室スペース面積が40平方メートル(通常はその半分程)、高級ホテルのような吹き抜けのロビーに、広い共有スペースと、趣向と贅沢を凝らした造作が目立ち、ラグジュアリー感が漂った贅沢な設備です。また、立地や設備ばかりではなく、介護職員の手厚さも違います。一般的な老人ホームの場合では、職員一人当たりの要介護者は1.8~2.2人というところが多い一方、高級老人ホームにおける職員一人当たりの要介護者は1.1人と、ほとんどマンツーマン体制の介護という手厚さです。

このように「立地」や「設備」、「人員」によって費用は大きく異なりますが、高級か低価格かだけで老人ホームの良し悪しは判断できません。低価格の施設でもリハビリへの独自の取り組みを行なって成果を出している施設もあれば、予防介護に力を入れて自立を促す施設もあります。費用と立地条件ももちろん重要ですが、利用者がどういったサービスを一番必要としているのか、まずは考えてみましょう。

老人ホームで暮らすメリットは?

近年、老人ホームに入所する人の数が増えてきています。在宅介護の他、様々な介護施設やサービスがある中で、わざわざ高額な老人ホームを選ぶ人が多いのはなぜでしょうか。ここでは老人ホームで暮らすメリットについて解説します。

元気なシニアも快適性を求めて老人ホームへ

かつて「介護」と言えば一緒に住む家族の仕事でしたが、核家族化が進み、現代では一人暮らしの高齢者が全国で約500万人もいるという時代になりました。高齢者の孤独死なども社会問題化し、老人ホームなど介護施設の必要性はますます高まっています。そんな社会状況の中、元気なうちからできるだけ快適な老後生活を送りたいという高齢者が増え、「介護」という枠にとらわれない老人ホームなどが登場するようになりました。

こうした老人ホームで暮らすことのメリットは、介護設備が整っており、介護サービスをいつでも受けられるので安心した生活が送れること、また集団生活なので他の入居者や介護スタッフとのコミュニケーションが生まれ、老後の寂しさが軽減されることなどが挙げられます。また、介護が必要な高齢者の場合、在宅介護は家族にとって身体的、精神的にも負担がかかるだけでなく、介護されている方にとっても、子供や家族に迷惑をかけているのではないかと気を遣ってしまったり、ストレスを感じることもあります。そのような場合、老人ホームで暮らすことで、お互いの負担やストレスを軽減できるというメリットもあります。

新しいライフスタイルを始められる

「子供や孫の面倒にはなりたくない」など老後の生活を自活したいと考える人も多くいますが、老人ホームに入居することで、より「自立した生活」を送ることができる場合もあります。なぜならば、介護施設に入居する最大のメリットは何よりも「お世話をしてもらえる」ことであり、これまで家事に費やしてきた時間を自分のために使えるからです。

老人ホームから外出・外泊は自由にできるので、家族やお友達と会ったり、買い物や散歩、その他の趣味なども楽しむ時間が取れるようになるので、自宅にいたときよりも行動範囲が増えます。こうした時間のゆとりから、新しい人生の楽しみ方を見付ける人も少なくありません。また、ホーム内で新しい友人と知り合ったりすることで、これまでは自宅近所の付き合いしかなかった人も、交友関係が広がります。

このように、介護や生活面だけのメリットだけでなく、「新しいライフスタイル」を見付けるという点でも老人ホームにはメリットがあると言えます。

看取りまで対応してくれますか?

老人ホームでは、「看取り介護」に対応している施設もあります。「看取り介護」とは、一体どんなことをしてもらえるのでしょうか。

看取り介護の考え方について

「看取り介護」とは、「終末期ケア」とも呼ばれ、近い将来亡くなられることが予見されるお年寄りに対して、身体的・精神的苦痛から緩和し、最期まで尊厳を保てるように援助を行なう介護のことです。

高齢者介護施設では「看取り介護」を特別な介護と位置付けるのではなく、あくまで日常生活の延長線上にあるものとして扱っています。老人ホームは病院ではないため、看護師が常駐している施設であっても治療には限界があり、病状などが悪化すれば病院に搬送されます。入居者の方から"最期のその瞬間は慣れ親しんだホームで"と希望があったとしてもそれにかなわないケースも多く、「看取り介護」は"限界までお世話をすること"という認識を持っておきましょう。

また、「亡くなるまで責任を持って看取り介護をまっとうする」という有料老人ホームもありますが、本人・家族・病院・施設の間で延命治療は行なわないという同意がある場合に限られます。

看取り介護におけるサポートにはどのようなものがあるの?

「看取り介護」は、主に介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、要介護度の高い人を受け入れている施設で行なわれているサポートですが、どの時点から「終末期」とするのか判断しにくいため、現状ではまだ明確な定義はありませんが、主に行なわれている看取り看護の支援内容について紹介します。

- ボディケア

- バイタルサイン(いわゆるお迎えの兆候)の確認や環境の整備の他、安寧のための適切なケア(水分補給、排泄など)、身体的苦痛の緩和

- メンタルケア

- コミュニケーションを図るなど、不安や恐怖の緩和、プライバシーに関する配慮

- 看護サポート

- 医師の指導に基づき、必要な点滴や酸素吸入などの看護処置

- 家族への支援

- 家族の身体的・精神的負担の軽減や不安などを緩和するための環境づくり。死後のサポートなど

以上が、主な看取り看護の支援内容になります。「看取り介護」となる時期については、医学的な知見から回復する見込みがないと判断されたときに、医師からご家族に説明され、その際、看取り介護の必要性についても説明をされます。その後、施設によって看取り介護に関する計画が作成され、同意を得た上で看取り介護が実施されます。

退去しなければならない場合

民間企業の参入などによって老人ホームの設立数は飛躍的に伸び、個々の趣向に合わせた様々な種類の老人ホームが誕生しました。しかし、老人ホームの乱立により、トラブル件数も増えてきています。そのトラブルの原因の中で多いのが退去時に関するトラブルです。

施設によって異なる退去要件

経済的に余裕があり、生活態度に問題がない人でも強制退去となる場合があります。信じられない話かもしれませんが、入居している施設によって「退去要件」はかなり異なるのです。一番分かりやすい例は、特別養護老人ホームの場合です。特別養護老人ホームでは以下の要件となったときに、退去しなければいけません。

- 亡くなった場合

- 入居者ご本人が亡くなられたときは、退去になります。

- 入居時に虚偽の記載をしていた場合

- 特別養護老人ホームに限らず、すべての介護施設で強制退去の要件となっています。よくあるのは健康状態や認知症の程度などです。例えば、徘徊の可能性が高いにもかかわらず、入居審査に有利になるように徘徊の可能性がないように偽る等が該当します。

- 要支援認定となった場合

- 特別養護老人ホームでは「要介護度1以上」が入居の対象となっています。介護度の認定の有効期間は6ヵ月(新規の場合)となっていますので、その後の更新認定で状態が良くなり、要支援となった場合には特別養護老人ホームの場合は退去しなければいけません。

- 利用料の滞納

- 利用料の滞納が続くと、特別養護老人ホームなどのような公的施設でも退去を命じられる場合があります。

- 医療行為の必要性・入院の必要性

- 入所中に健康状態が悪化し、医療処置が必要になった場合は退去しなくてはいけない施設があります。また、短期の入院で退去を命じられることはありませんが、特別養護老人ホームなどの老人ホームでは入院が3ヵ月以上となる場合に退去しなくてはならない場合があります。民間の老人ホームでは、月額利用料を支払えば長期入院の場合でも契約が解除になることはあまりありません。

- 認知症の進行

- 他人に危害を加えるような可能性や著しく支援が困難な場合など、認知症の進行や症状によっては、退去せざるを得ない場合があります。

入居者側からの申し出によって退去する場合も

入居者側から退去を申し出る際の最も多い理由は、健康状態の悪化に伴うものですが、サービスへの不満というのもあります。高額な料金を支払っているために生じる場合もありますが、老人ホームは「共同生活の場」であるため、利用者の要求をすべて満たしてくれるとは限りません。この共同生活の場であるという点をしっかり理解して入居することが、快適な生活を送るコツであると言えます。とは言え、中には酷いサービスを提供する不良な老人ホームもあるので、契約前には、入念にチェックしておきましょう。

老人ホームが倒産したらどうなりますか?

民間企業が運営する有料老人ホームは、収益が悪化すれば一般企業と同様に「倒産」します。企業情報データベース会社、帝国バンクの発表によれば、老人福祉関連事業者の倒産事例は2011年以降、増加傾向に転じており、その約77%が「10年未満」での倒産となっています。では、もし、入居後に老人ホームが倒産したら入居者はどうなるのでしょうか。

倒産・破産の場合は、強制的に退去させられるの?

有料老人ホームでは民間企業が運営するという性質上、倒産・破産という可能性はゼロではありません。しかし、実際に倒産した場合に利用者がその施設から出て行かなければならないということは基本的にはありません。その最たる例が、2006年に起きた「コムスン事件」です。当時、訪問介護最大手だったコムスンは2006年~2007年にかけて、介護報酬不正請求や違法な指定申請、利用者の入居一時金が未払い扱いになっているなどの問題が次々と発覚し、事業譲渡(事実上の倒産)が行なわれました。全国6万5000人の利用者とその家族、2万4000人以上の職員に影響を及ぼしたこの事件は、その多くの事業が別の大手企業に事業が引き継がれ、利用者が退去させられたり、職員が強制的に辞職させられるということはありませんでした。このように、ほとんどの場合、事業譲渡が行なわれますが、運営企業が刑事責任を負うような事態(例えば、職員による利用者への虐待・暴行など)になった場合や老朽化による倒産などの特殊なケースでは、退去しなければならない場合も考えられます。

入居一時金が返ってこない場合がある?

負債が膨れ上がって営業が厳しくなり、他の企業が事業を引き継ぐといった場合には、月額利用料やその他のルールが変更になる場合があります。そうしたルール変更への不満から退去をしようとするときに気を付けないといけないのが「入居一時金の保全問題」です。入居一時金は本来、償却期間内であれば返金しなくてはならず、老人福祉法第29条第6項において「有料老人ホームの入居金(前払い金)の保全措置」を義務付けられています。また、厚生労働省でも以下のように保全措置を規定しています。

- 入居金の預り残高の内、 未償却部分として返還しなければならない金額と500万円のいずれか低い金額を保全しなければならない

- 銀行などの連帯保証・特定格付けに合致する親会社の連帯保証・保険会社による保証保険・全国有料老人ホーム協会基金などの方法によること

- 保全措置義務が課せられるのは、平成18年(2006年)4月以降に開設される有料老人ホームに限る

入居前に入居一時金の償却に関することを質問される人はほとんどですが、入居一時金の保全措置について把握している人は少ないのではないでしょうか。保全措置のことも十分に確認しておきましょう。