保険アドバイザーから見た介護・医療

保険アドバイザーから見た介護・医療

第14回老後の不安はお金と健康

お金と健康は若いうちから備えを

日本は急激な少子高齢化の進展によって社会構造が大きく変化してきており、年金や医療、介護等の社会保障制度がついていけない状況になっています。しかし、それでも多くの国民は頼りにしているので、現状に不安が募ってきています。特に多くの給付を受ける立場である高齢者はその傾向が強く表れています。最近発表された厚生労働省の報告書から、老後の生活について考えてみました(下表参照)。

フリックによる横スライド仕様となります。

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |

|---|---|---|---|

| 老後生活の イメージ (複数回答) |

年金を受給 (54.3%) |

体が不自由 (26.3%) |

仕事から引退 (24.0%) |

| 老後において 最も不安に 感じるもの |

健康の問題 (47.4%) |

生活費の問題 (33.3%) |

大きな不安はない (4.9%) |

| 老後の生計で 最も頼りに するもの |

公的年金による 収入 (64.3%) |

本人や配偶者の 就労収入 (15.2%) |

貯蓄または退職金の 取り崩し (7.5%) |

| 老後の生きがい (複数回答) |

教養・趣味を高めること (44.4%) |

家族との団らん (41.8%) |

子どもや孫の 成長 (41.7%) |

| 老後生活に おける子供との 同・別居 |

子供が近くにいれば別居OK (41.4%) |

同居したい (18.0%) |

わからない (15.3%) |

| 老後の 生活希望場所 (配偶者が いなく一人と なった場合) |

これまで住み続けた自分の家 (56.0%) |

子供と同じ家 (10.5%) |

子供と別居で、状況に合わせて移住した自分の家 (9.5%) |

| 老後の 生活希望場所 (介護を必要とする場合) |

老人ホーム等の 施設 (27.1%) |

病院等の医療 機関 (17.3%) |

これまで住み続けた 自分の家 (11.3%) |

| 老後の 生活希望場所 (人生の最後をむかえる時) |

これまで住み続けた自分の家 (28.2%) |

病院等の医療 機関 (25.9%) |

わからない (20.4%) |

| 重要と考える 社会保障 (複数回答) |

老後の所得保障 (年金) (72.0%) |

老人医療や介護 (56.6%) |

医療保険 (37.4%) |

資料:厚生労働省「平成18年高齢期における社会保障に関する意識等調査報告書」

報告書の結果から、「老後」とは年金を受取ったり仕事を引退したりする65歳や70歳からとイメージし、生活していく上ではお金と健康に不安を感じているようです。そのため、重要と考える社会保障制度も年金・医療・介護が上位に並び、子育て支援や雇用促進等を上回る結果となっています。

頼りにする収入は圧倒的に公的年金

老後の生計を支える手段として最も頼りにする収入源は、やはり「公的年金による収入(64.3%)」で、次に「本人や配偶者の就労による収入(15.2%)」となっています。年齢階級別では、高年齢層になるほど公的年金に期待しており、65歳以上では78.0%にもなります。

若いうちは、「本人や配偶者の就労による収入」や「貯蓄または退職金の取り崩し」で年金を補っていく意欲があるものの、現実は就労や貯蓄が思うようにいかず、結果として年金を頼りにするしかない状況に至っている気がします。

老後の不安は健康の問題

老後において最も不安に感じるものは健康の問題(47.4%)となっています。若い頃は当たり前のように感じていた健康も、年を重ねるにつれて不安感が増大し、65歳以上では3人に2人が不安に感じています。

老後の住み家は住みなれた自分の家が一番

年をとって生活したい場所は、住みなれた自分の家(56.0%)が一番と考えていて、人生の最後では自分の家(28.2%)や病院等の医療機関(25.9%)を望んでいます。

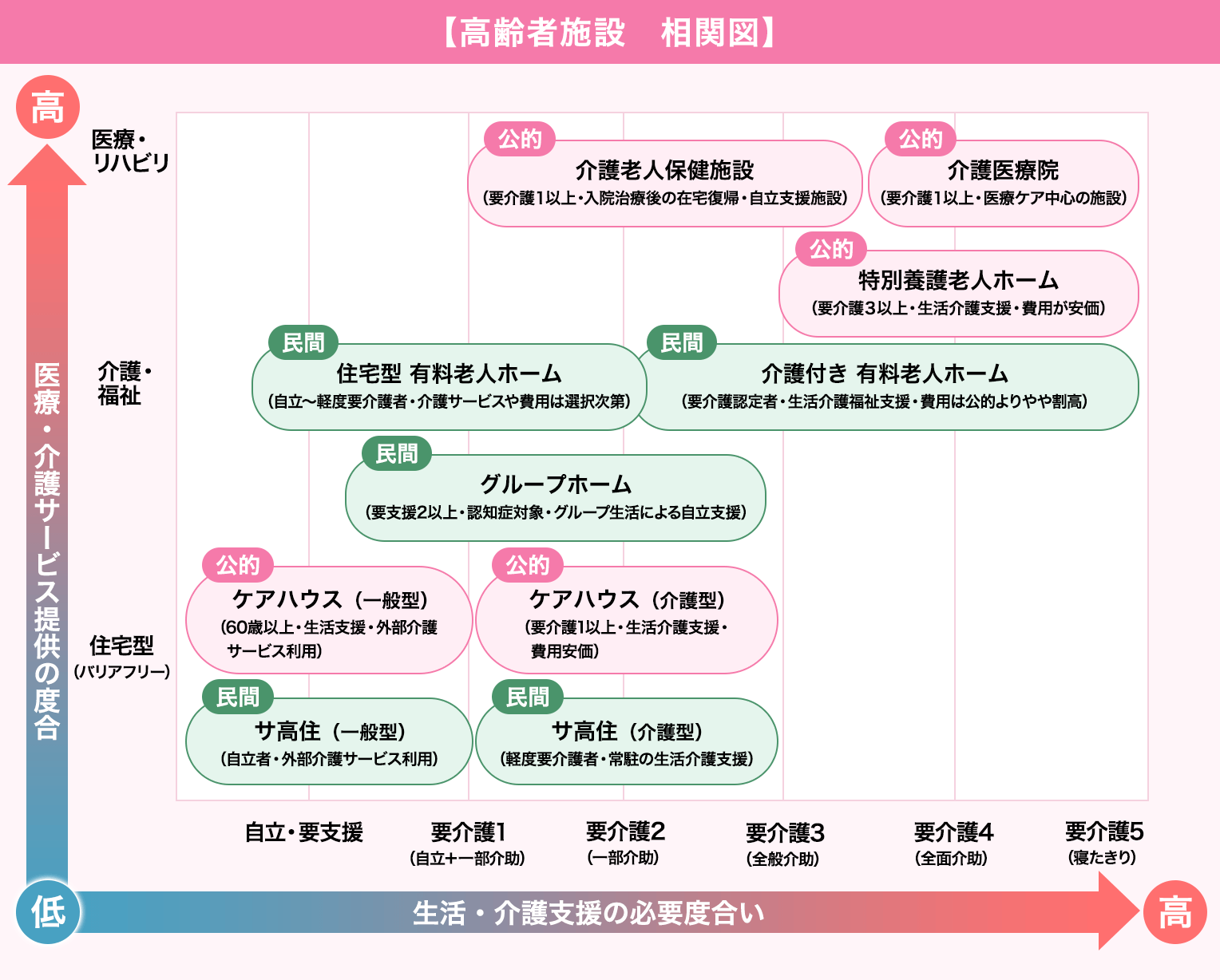

ただ、介護が必要な場合は老人ホーム等の施設(27.1%)を望んでいる人が多く、今後も施設の重要性は増していきそうです。

お金と健康は、貯蓄や保険加入、健康管理等によって若いときから備える事が十分に可能です。早めに計画的なライフプランニングを立て、不安を老後へ先送りしないよう心掛けていきたいものです。